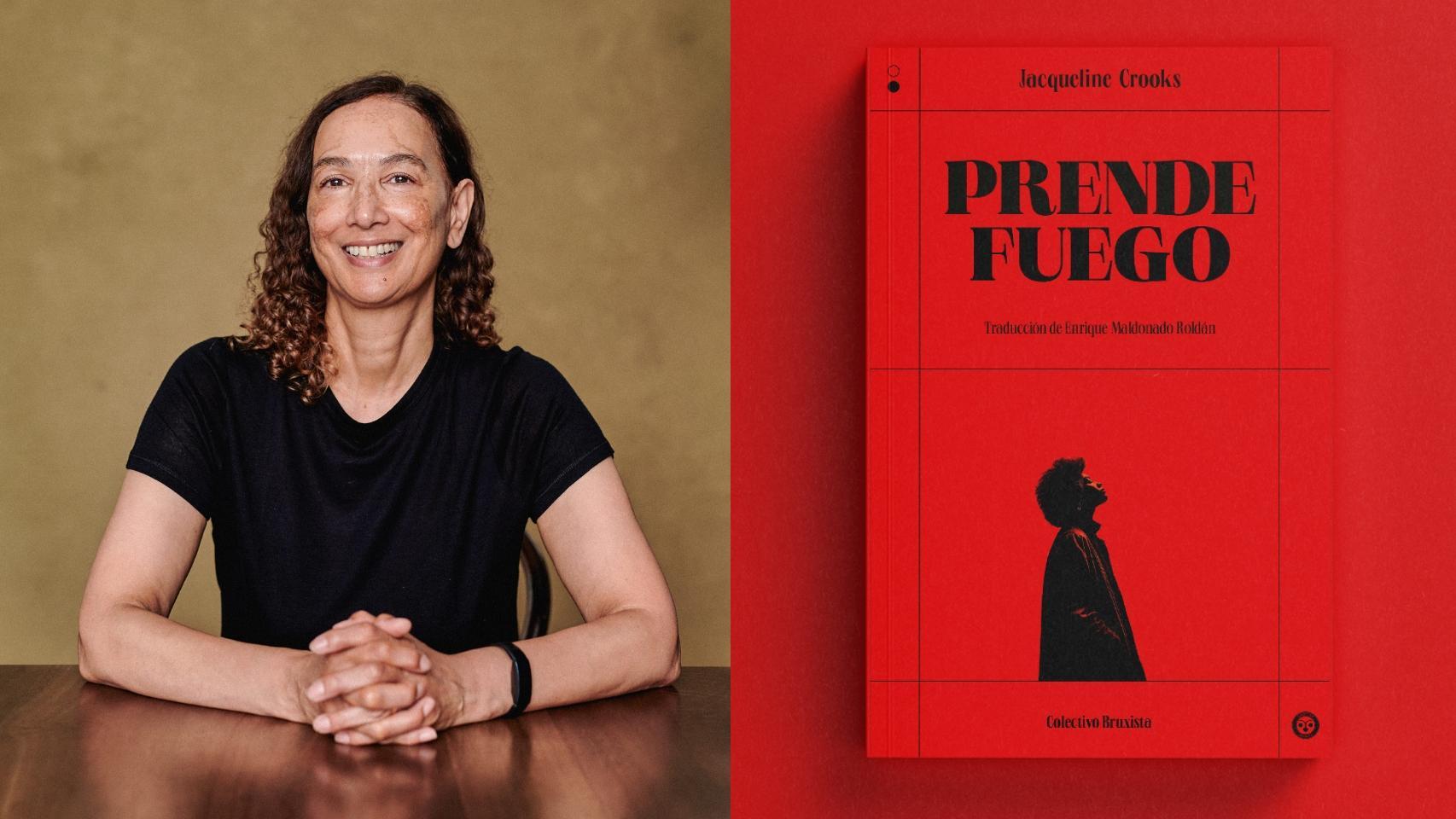

Image: Ganas de hablar

Eduardo Mendicutti. Foto: Diego Sinova

Las novelas de Eduardo Mendicutti (Sanlúcar de Barrameda, 1948) presentan sus mejores galas en la comicidad y el humor, lejos de toda solemnidad y gravedad satírica. Ofrecen historias divertidas que nacen de la lúcida observación de nuestra sociedad y ponen en solfa arraigados convencionalismos reacios a la aceptación de la diferencia y su integración en lo socialmente establecido. Esta modalidad narrativa, sustentada en el ingenio verbal y en la mirada crítica proyectada con ironía y sin acritud en la sociedad actual, perdura en Ganas de hablar y su entretenida historia localizada en el pueblo costero gaditano de La Algaida. Su corpo- ración municipal ha acordado poner el nombre de una calle a Francisco López Guerra, popularmente conocido por Cigala, quien se ha pasado la vida arreglando las uñas de las mujeres distinguidas del lugar y dando conversación a todas. El problema surge cuando Cigala quiere la calle Silencio, elegida por lo mucho que ha tenido que callar en sus sesenta años de "Haute Manicure" (ahora tiene 76). Por esa calle pasa en procesión, el Miércoles Santo, la Cofradía de Nuestra Señora de la Desolación y el Santísimo Cristo del Silencio. Lo cual da lugar a la formación de dos bandos: unos apoyan a Cigala en su elección, otros se oponen.En este conflicto local, con Cigala como narrador y protagonista entre ambos grupos rivales, descansa el núcleo temático de la novela. La narración de Cigala es un largo soliloquio dividido en dos partes. La primera, más larga, está distribuida en quince unidades que se corresponden con los días que van del 23 de marzo al 6 de abril y cuyas indicaciones cronológicas figuran al comienzo de cada sección. Ambas partes concluyen con movimiento climático. Pues el fragmentado soliloquio de Cigala, ajustado a cada día, va revisando en la primera parte sus inquietudes, pensamientos y sentimientos en relación con los más relevantes personajes del lugar, sobre todo con sus clientas de manicura, sus defensores y sus detractores, hasta culminar en el acto ilegal organizado por sus amigos para dar su nombre a la calle Silencio. Y tras la pertinente elipsis temporal, la segunda parte ofrece el soliloquio de Cigala con la visión costumbrista de la gente en dicha calle durante la procesión de la citada cofradía el Miércoles Santo.

Con diferencias en las que no cabe aquí entrar, el modelo constructivo es Cinco horas con Mario, tanto en la forma del soliloquio, estructurado en temas y motivos recurrentes por libre asociación subjetiva de ideas, personajes y situaciones, como en su registro coloquial. El soliloquio de Cigala tiene como interlocutor mudo más frecuente a su hermana, enferma de Alzheimer y en silla de ruedas. Pero también se dirige al travestido que la cuida, a la psiquiatra que lo atiende y a veces habla consigo mismo en monólogos construidos en segunda persona autorreflexiva. Esta controlada anarquía de sus "ganas de hablar" desde su pública condición homosexual potencia la visión humorística y crítica de costumbres, tipos y modos de vida del pueblo en la actualidad, poniendo de relieve, a la vez, corrupciones, injusticias y otras lacras extendidas en la sociedad española, como el dinero negro de la especulación urbanística, la llegada de inmigrantes en pateras, las trapacerías de politiquillos locales o el aislamiento social de los homosexuales en el pasado aún reciente. Y en su defensa de la conversación en diálogo directo, en tiempos de suplantación por aislado chateo en internet, lo mejor de Ganas de hablar está en la espontaneidad y frescura coloquial del soliloquio de Cigala, con su ingenio verbal, su gracia popular, sus pertinentes vulgarismos tanto en la fonética popular de expresiones patrimoniales ("joíaporculo") como en la asimilación de nombres en inglés ("Jólivu", "Yon Guaine") e incluso en hallazgos expresivos como "El silencio se come el aire" (p. 289, en plena procesión), que luego deriva en oxímoron y comparación en "El silencio suena como el mar" (p. 293) y en sinestesia con aliteración en "El silencio sabe a sangre" (p. 304).