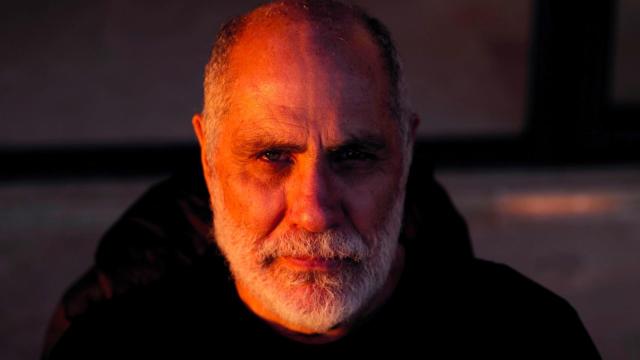

Miguel Munárriz. Foto: Jeosm

Miguel Munárriz: “La democracia está en peligro constantemente, y ahora más que nunca”

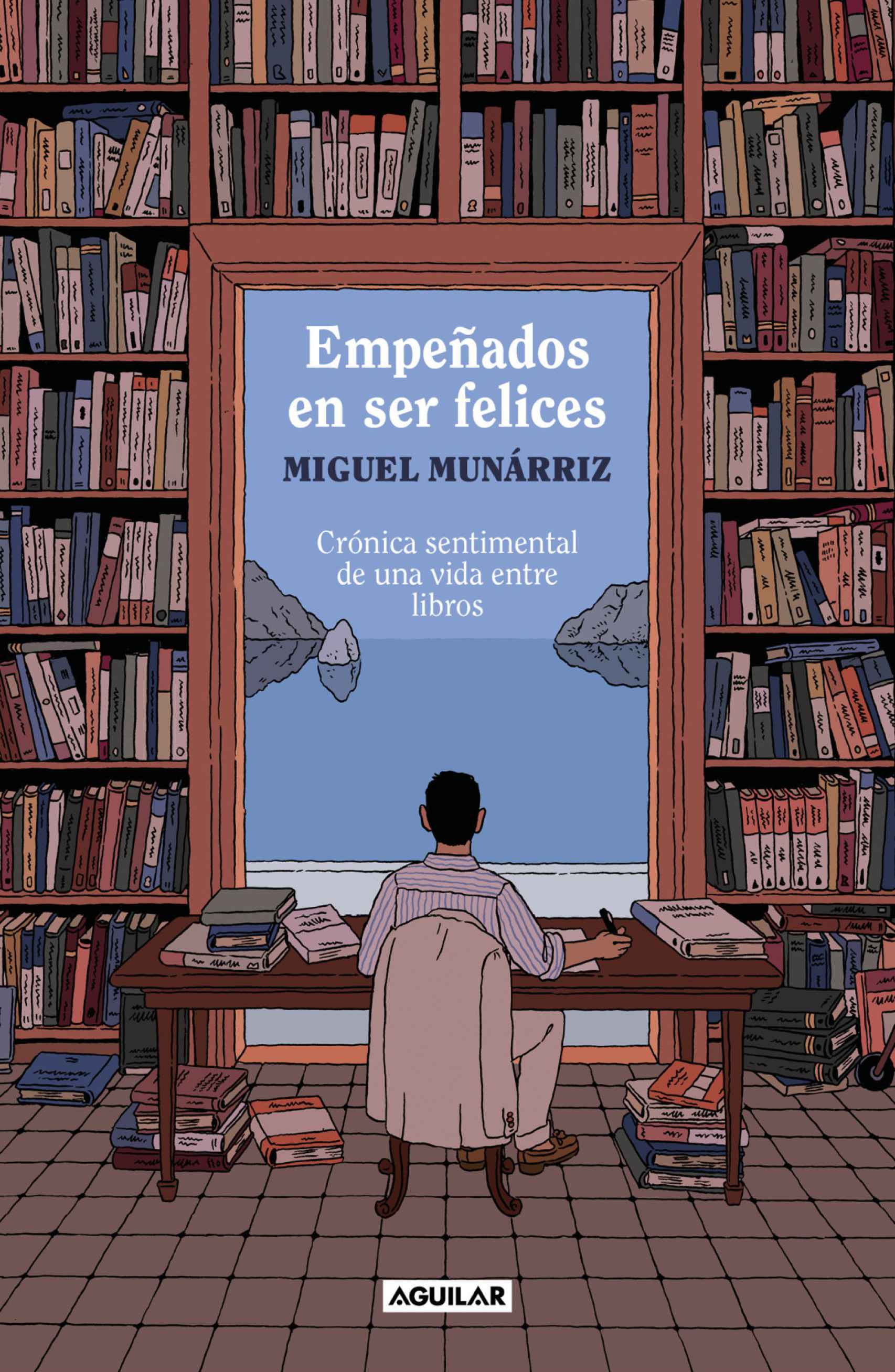

El escritor, editor y gestor cultural publica 'Empeñados en ser felices', un jugoso recuento de sus lecturas y sus relaciones con autores y amigos.

24 mayo, 2024 02:20Es difícil encontrar unas memorias en las que el narrador —y, por tanto, presunto protagonista— se coloque en tan discreto segundo plano. Los escritores y algunos personajes de sus obras son el verdadero reparto de Empeñados en ser felices, el nuevo libro de Miguel Munárriz (Gijón, 1951).

El escritor, editor y agitador cultural experimentó en Oviedo su etapa cultural más esplendorosa a partir de la Transición y se desplazó a Madrid para dirigir La Esfera (suplemento de El Mundo), desde 1996 a 1999. Ya en la capital, fundó la agencia literaria Dos Passos y dirigió la comunicación de distintos sellos editoriales, sin dejar de encadenar vivencias siempre emparentadas a los libros.

Lo fácil habría sido sucumbir al episodio autorreferencial o al apunte anecdótico con el que demostrar el hecho de haber estado allí o aquí, con este o con aquel. En cambio, sin perder la perspectiva del testigo directo, Munárriz ha tenido la gentileza de revelarnos cuanto aconteció en torno a personajes tan distintos entre sí como Corín Tellado, Vargas Llosa, Carmen Martín Gaite, Martin Amis, Cortázar... Lo que dijeron en según qué tesitura, cómo se comportaron en determinado encuentro… cómo eran, en fin, en las distancias cortas.

[Miguel Munárriz, el más cosmopolita]

Sí, este libro amplía el zoom sobre escritores de cuyo carácter algunos creíamos saberlo todo, y está aderezado con estupendas anécdotas como las de Ángel González, figura crucial de estas memorias, la de Fernando Quiñones con Proust y Clarín ("La visita"), la de José Luis García Martín con Pessoa ("¿Es usted Fernando Pessoa"?), la de Cela y Umbral en la televisión pública asturiana y el relato de algunas cuitas personales con poetas como Valente y Gamoneda.

Empeñados en ser felices constituye a su vez un retrato magnífico de una época esencial en la historia contemporánea de España, en la que la vida cultural tuvo tanta relevancia. "Ahora el acontecimiento literario no existe", lamenta Munárriz, aunque en este libro —y en la conversación que sigue— es mucho más lo que se celebra.

P. ¿De dónde nace esta voluntad de recuento?

R. Es un libro autónomo, aunque continúa el trabajo de La escritura contra el tiempo (Luna de Abajo, 2021), que es una recopilación de textos. Tenía algunos como el de Martin Amis o Miguel Casares, y los he ampliado brevemente. Esta es, sin embargo, mi memoria personal. Yo tengo un gran recuerdo de mi vida entre libros, entre autores, y eso es lo que quise reflejar en este libro.

P. Al hilo de la "brevísima explicación", donde relata que "no solo tienen un papel las personas reales, sino también los personajes de las novelas", he recordado lo que el flamante ganador del Premio Cervantes, Luis Mateo Díez, habitualmente sostiene: que la ficción le resulta más interesante que la propia vida.

R. Es verdad lo que dice Luis Mateo. Los que somos letraheridos, porque la literatura forma parte de nuestra propia vida, miramos la vida a través de lo que hemos leído y lo que hemos sentido con el arte en general. Cuando la literatura forma parte de tu vida, llegas a considerar amigos a todos esos personajes de ficción: Ana Ozores de La Regenta, Alicia en el país de las maravillas… Un escritor construye en la ficción un mundo que cree real. Parece una esquizofrenia, pero no lo es. Estamos instalados en la ficción como algo fundamental de nuestra vida.

P. A propósito, el titulo entronca con el viejo debate sobre si la literatura nos hace o no más felices. Parece que, en su caso, ha sido así.

R. Sí, además soy un hombre de naturaleza tranquila. Uno no puede ser feliz todo el tiempo, pero tengo más ratos felices que infelices. Sé positivamente que la lectura de un buen texto, incluso de un gran artículo en un periódico, me cambia el humor para bien, o sea, me hace más feliz.

"Con 28 años abrí una librería y con 31 tuve que cerrar porque me quedé absolutamente arruinado"

P. Al inicio de este relato se remonta al momento en que abrió su librería, con 28 años. ¿Lo echa de menos? ¿En qué se parece al oficio de editar? ¿Y al de agente literario?

R. Aquello fue una acción romántica. Con 28 años abrí una librería y con 31 tuve que cerrar porque me quedé absolutamente arruinado. Yo era un ratón de biblioteca y lo que me gustaba era leer, así que creía que montando una librería podría leer todo lo que quisiera. Al final fue al contrario: como tenía que manejar el negocio, leía menos.

»No lo extraño porque tenía que ocuparme de la parte comercial de los libros, que es la que menos me gusta, y cuando cierro recupero la libertad de ir a las librerías a por los libros que me interesan. Fue, sin embargo, una experiencia muy necesaria, porque posiblemente me había quedado siempre la espina de tener una librería.

»Por otro lado, los oficios de librero, editor o agente son complementarios a la hora de estar al lado del escritor. Hace tiempo que dejé de estar al frente de la agencia literaria Dos Passos, porque mi socia Palmira Márquez hace tiempo que lleva al timón. Mis trabajos en el grupo Santillana o en el Teatro Fernán Gómez no me dejaban compatibilizarlo. Pero ha ido bien, ahora es una de las agencias literarias más importantes.

P. En otro pasaje de estas memorias recuerda a "los fachas que quemaban librerías", ¿cómo fue aquello? Por cierto, ¿la ultraderecha sigue despreciando a la cultura?

R. Recordarás que la librería Lagun de San Sebastián, que cerró no hace mucho [4 de julio de 2023], había vivido verdaderas dificultades [primero fue atacada por la ultraderecha y después por la izquierda abertzale]. En nuestro caso, estábamos en plena Transición y la situación política era muy convulsa. En el Golpe de Estado yo fui a retirar del escaparate El libro rojo del cole [de Jesper Jensen y Søren Hansen] porque temía que los fachas fueran a hacer alguna pifia. Eran momentos en los que, a ciertas horas de la noche, por algunas calles de lo que llamaban la zona nacional aparecieran los de Fuerza Nueva, a quienes Blas Piñar agitaba.

»Luego desapareció la ultraderecha del espacio político, pero ahora estamos sufriendo otra manera de censurar. Hombre, uno ya no quema librerías, pero ya ves lo que ha ocurrido en Alpedrete [el Ayuntamiento, regido por PP y Vox, ha retirado el nombre de una plaza y una casa de cultura que honraban la memoria de Paco Rabal y Asunción Balaguer]. Esas pequeñas censuras están minando la convivencia; por tanto, sí, hay un peligro en que la ultraderecha vuelva a dominar el espacio político.

"Ahora estamos sufriendo otra manera de censurar. Esas pequeñas censuras están minando la convivencia"

P. ¿Hasta qué punto ese peligro es real?

R. Bueno, es real porque existe, aunque es verdad que no puedo compararlo con aquellos tiempos, sobre todo hasta la firma de la Constitución en 1978, porque son años muy duros. Había que desterrar de una vez esa dictadura y abrir paso a la democracia, pero esos grupos se resistían. Yo entonces estaba muy politizado. Cuando los socialistas ganaron en el 82, pensé que la democracia estaba consolidada. Me equivoqué de pleno; la democracia está en peligro constantemente, y ahora más que nunca. Incluso más que entonces.

P. Parece que Oviedo en los años 80 era una ciudad que vivía un verdadero esplendor cultural. Ahora que se reivindican tanto las periferias en la cultura y se critica el presunto etnocentrismo que destila la capital, ¿cómo cree que ha cambiado todo esto?

R. Lo de la periferia siempre ha estado en el debate, efectivamente, pero el concepto era mucho más real antes, porque Madrid concentraba todo el cotarro cultural, político, etc. Ahora, en cambio, hay grupos muy potentes en ciudades de provincia como Santander o Zaragoza que funcionan muy bien. Y las editoriales independientes también cubren un espacio muy importante.

»Si yo digo que Oviedo era esencial en el ámbito de la cultura es porque había conmigo unos cuantos agitadores que organizaban premios literarios o encuentros donde no solo reuníamos a los escritores locales, sino que también traíamos a otros de ámbito nacional o incluso internacional. Era la única manera de sonar fuera. Así empecé en el 87, con el encuentro de la Generación del 50, y así hasta el año 2000, cuando me vine a trabajar a Madrid.

»En fin, yo creo que la vida cultural ahora también está animada; lo que pasa es que yo viví una época de oro con los autores que había. Con 30 años, convocábamos a autores que ya estaban en los libros de texto. Los del 50 eran personajes muy asequibles, con los que lo pasabas muy bien, y al mismo tiempo aprendías de ellos. Tuvimos la suerte de conocerlos como generación porque realmente esos escritores con tanto relieve funcionaban como tal: eran un grupo de amigos. En realidad, creo que por eso escribí este libro. Al final, se trata de dar las gracias.

"Siempre ha existido rivalidad entre poetas, pero ahora no tanto; la poesía ha perdido importancia"

P. Sin embargo, José Ángel Valente y Antonio Gamoneda rechazan la etiqueta…

R. Sí, a Valente lo llamé y, con frases destempladas, me dijo que no quería venir y que no quería saber nada de generaciones. En realidad, su poesía se parece muy poco a la de estos poetas de la experiencia. La suya es una poesía más hermética, una poesía del silencio, además había vivido en Ginebra… A Gamoneda no lo llamé porque ya sabía lo que pensaba: tampoco era partidario. Además, con él tuve una bronca por teléfono cuando lo invité a que escribiera un artículo para El Mundo y yo, en la introducción, puse que pertenecía a la Generación del 50.

P. El caso de Claudio Rodríguez era intermedio, casi a medio camino entre ambos estilos, y sin embargo él nunca lo rechazó…

R. No, nunca lo rechazó. A mí me gustaba mucho Claudio Rodríguez porque protestaba mucho en estos encuentros. Él también se sentía como un verso suelto, pero es lógico, porque su poesía entronca más con la espiritualidad de San Juan de la Cruz y de algunos otros. A él no le importaba estar en ese grupo y, al mismo tiempo, polemizaba con mucha gracia sobre la Escuela de Barcelona y los amigos de Madrid. "Yo soy de Zamora", decía [risas]. Es un grandísimo poeta. Lo de El don de la ebriedad, el libro con el que ganó el Premio Adonáis con 19 años, fue como descubrir al Mallarmé español.

P. Por cierto, ¿echa de menos esas rivalidades poéticas? ¿Ha pensado en si esta ausencia es síntoma de una falta de interés?

R. Siempre ha existido la rivalidad entre poetas, pero ahora no tanto, efectivamente, porque la poesía ha perdido importancia. No la tuvo nunca, pero ahora menos. Y no quiero entrar en la poesía que se escribe hoy, pero falta mucha lectura de la tradición poética. Ya no hay polémica como antes, que aparecía en los periódicos, uno contestaba a otro… Y la vida cultural ya es otra. Cuando publicaba un libro Gamoneda o Claudio Rodríguez era un acontecimiento. ¿Quién piensa ahora en que alguien publica un nuevo libro de poemas? ¿Dónde están los grandes poetas?

"¿Quién piensa ahora en que alguien publica un nuevo libro de poemas? ¿Dónde están los grandes poetas?"

P. El periodismo cultural también ha perdido influencia, ¿no?

R. Por supuesto. Lo primero porque los periódicos, que es donde están incluidos los suplementos literarios, también han perdido fuelle, su peso cada vez es menor.

P. ¿Ocurre lo mismo que en la poesía, o sea, también faltan los grandes periodistas culturales?

R. Desde luego que tampoco hay ya críticos con tanta influencia como antes tenían Paco Umbral, Rafael Conte, José María Guelbenzu, Ignacio Echevarría… Yo recuerdo a Rafael Conte escribiendo en El País sobre el primer libro de Luis Landero y aquello fue un acontecimiento. Estas cosas no ocurren ya.

P. ¿Lo más cercano a un acontecimiento literario español puede ser el fenómeno Patria, de Fernado Aramburu, o El infinito en un junco, de Irene Vallejo?

R. Bueno, hay una diferencia en eso que dices: Patria no lo recibe un crítico literario en un periódico y se convierte en el acontecimiento del año, como pasaba con las novelas de Muñoz Molina o con Bélver Yin, de Jesús Ferrero, sino que son los lectores los que amplían el fenómeno. Patria se vende mucho, muchísimo, es, por tanto, un acontecimiento comercial. Pero a lo que me refiero es a que la sociedad literaria de aquel momento hablaba de ese libro y había que comprarlo. Nada que ver con lo que ocurre ahora, y sin embargo, ya ves, se publica más que nunca.

"Antes eran pocos escritores los que vendían mucho, y ahora son más escritores los que venden un poco menos, pero bastante"

P. Y, diagnosticado el problema, ¿cuáles son los desafíos?

R. No lo sé, la verdad. Parece ser que la gente lee, pero antes creo que eran menos escritores los que vendían mucho, y ahora son más escritores los que venden un poco menos, pero bastante. No quiero establecer diferencias entre la gran literatura, que nos forma y nos cambia la vida, con la literatura solo de entretenimiento, porque está muy bien que la gente lea los dos best-sellers del año, me parece muy bien, pero yo no hablo de eso. Es como cuando hablo de música; no me refiero al reguetón. En definitiva, confío en que la sociedad haga crecer el valor de la cultura. Pero eso empieza en la educación. Y hay que venir educados de casa.

P. De su experiencia como gestor cultural y su presencia en concursos literarios, ¿alguna vez vivió algún episodio desagradable: alguien que quisiera imponer su influencia para que ganara uno u otro…?

R. La verdad es que no. Hubiera sido, ciertamente, desagradable, pero tuve la suerte de que ese empeño en ser feliz me sirviera en todos los ámbitos de la vida. Hay que empeñarse en mejorar las cosas, desterrar egoísmos, ser generosos… Yo lo viví, por ejemplo, gracias a Juan Cruz, que me invitó a venir a Madrid, o a Juan Carlos Laviana, que cuando era subdirector de El Mundo contactó conmigo para coordinar La Esfera. Claro, yo era un chaval de provincias que hacía cosas allí, pero de eso a dirigir un suplemento literario de veinte páginas semanales en un periódico nacional eran palabras mayores. Tuve suerte de encontrar en mi camino a gente que me apoyaba, así que si ahora yo puedo hacerlo con la gente joven, lo hago, lógicamente.

P. También cuenta en este libro que, aterrizado ya en Madrid, le dice a Umbral que está recién llegado de Oviedo, "libre de camarillas". ¿Eso sería posible ahora, después de tantos años?

R. Y recuerdo que Umbral me dijo: "Pues ya las tendrás" [risas]. Es verdad, lo natural es que uno tenga siempre su camarilla. Yo intenté siempre no tenerlas, y creo que lo he conseguido. En La Esfera o cualquier otra revista me dio igual publicar a un surrealista o al más realista de todos. La mejor camarilla que uno puede hacer en la vida es la de los amigos de verdad. Como decía Víctor Manuel, "sé bien dónde están, / nunca piden nada / y siempre dan".