Image: La muerte de Montaigne

Jorge Edwards

Y, sin embargo, ésta no es una biografía, aunque forme parte de la literatura de la memoria y se insinúe una cierta identificación entre la actitud de aquel escritor del siglo XVI, en una Francia sumida en las luchas religiosas entre hugonotes y católicos, con un Edwards que vive el postpinochetismo: "el Chile no del todo reconciliado, retacado, obcecado, todavía no entiende estos complejos asuntos" (p. 262). Lo primero que le seduce de su protagonista es el estilo: "En cuanto a la escritura del Señor de la Montaña, diríamos que es una escritura asombrosamente natural, juguetona, de ritmo incomparable, aficionada a la digresión, algo descosida, fragmentaria casi por definición..."· Pero Edwards se siente más atraído por el personaje, aunque al hecho puntual de su muerte le dedica apenas siete páginas (232-239). Le atraen sus últimos años, viajero siempre, crítico, escritor en italiano en Italia, dialogante con los protestantes en Alemania u Holanda, cuando ha dejado ya de ser alcalde de Burdeos, y, en 1588, conoce a su admiradora Marie de Gournay y decide tomarla como fille d'alliance o fille d'adoption, pero sospecha que treinta y tantos años mayor que la joven -convertida tras la muerte de Montaigne en su albacea- puede adivinarse una relación amorosa, tal vez no sólo platónica, como se sugiere de Estienne de la Boétie, el compañero muerto en plena juventud. Montaigne estaba casado y, tras su muerte, Marie convivió un año con su viuda Françoise y su hija Léonore en la torre, tras preparar la edición de 1595.

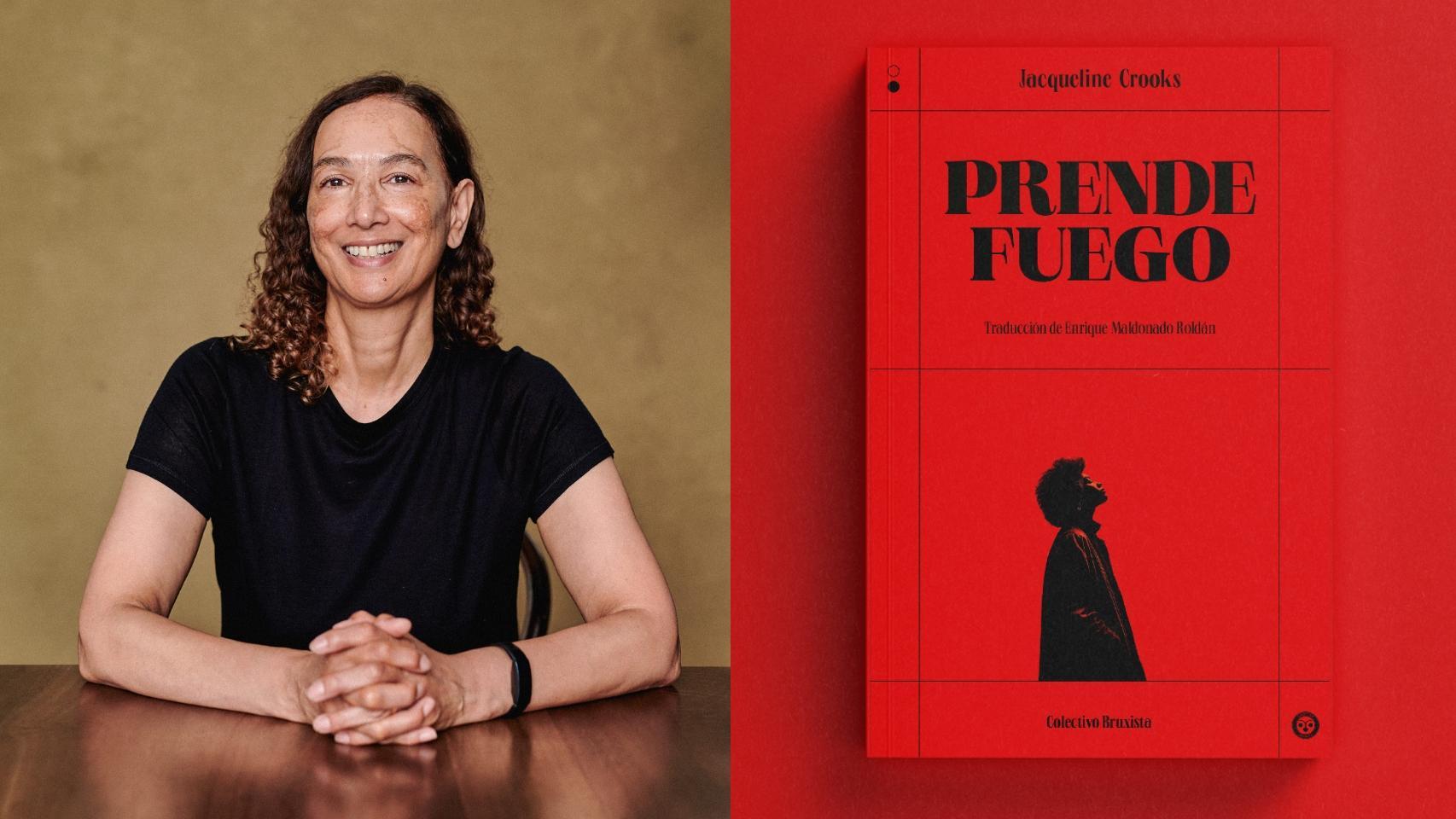

Pero, al margen de la muerte del escritor, descubrimos la admiración de Edwards por su papel "conciliador", centrista se atreve a calificarla (p.119), en la política dinástica de su tiempo, cuando Enrique III, católico y partidario de la Liga, muere asesinado y le sucede un hugonote, Enrique IV, que deberá renunciar a sus convicciones -si es que tuvieron alguna- y convertirse al catolicismo. Montaigne, que se proclamaba católico y como tal murió, influiría sin duda en el monarca (que acabaría también asesinado). No dejan de ser brillantes los retratos de los reyes y los personajes de la corte y sus intrigas y aún se prolongan más allá de su fallecimiento, porque parece como si al narrador le costara alejarse de aquel mundo que ya conoce. Advertimos aquí la sagaz utilización de la historiografía francesa romántica. Pero los hechos son capaces de superar cualquier imaginación y el devenir temporal parece acelerarse. Un frustrado atentado al rey lleva a la expulsión de los jesuitas, la declaración de guerra a la España de Felipe II: "los asesinatos frustrados y el regicidio al fin cumplido, en 1610, en una callejuela no demasiado alejada del Louvre. Si lo hiciera, esta novela dejaría de ser una novela sobre Montaigne, sobre los años finales del maestro, y quizá perdería su equilibrio" (p.256). Pero ¿podemos calificar este libro como novela? No es la primera vez que Edwards utiliza la biografía o la autobiografía como instrumento para ofrecernos una tesis. Entendámoslo como novela, ensayo o literatura de la memoria, descubriremos cantidad de sugerencias y la capacidad de Edwards para conectar con un lector cómplice. Montaigne no accedió al llamado del rey para integrarse en la corte. Eligió para sus últimos años, aquejado de múltiples males, su castillo y la escritura, la lectura de los clásicos en su estudio de la torre con sus vigas de madera. Marie se enterará por el humanista Justus Lipsius de su muerte nueve meses después. Pero dedicó todos sus esfuerzos a su obra y Edwards advierte en ella rasgos de la mujer avanzada a su tiempo. La fotografía en la portada del libro dice mucho de un espacio ideal compartido.