Image: Karoo

Letras

Karoo

La novela postuma del guionista Steve Tesich, considerada de culto durante quince años, llega a España tras convertirse en un best-seller sorpresa en Francia

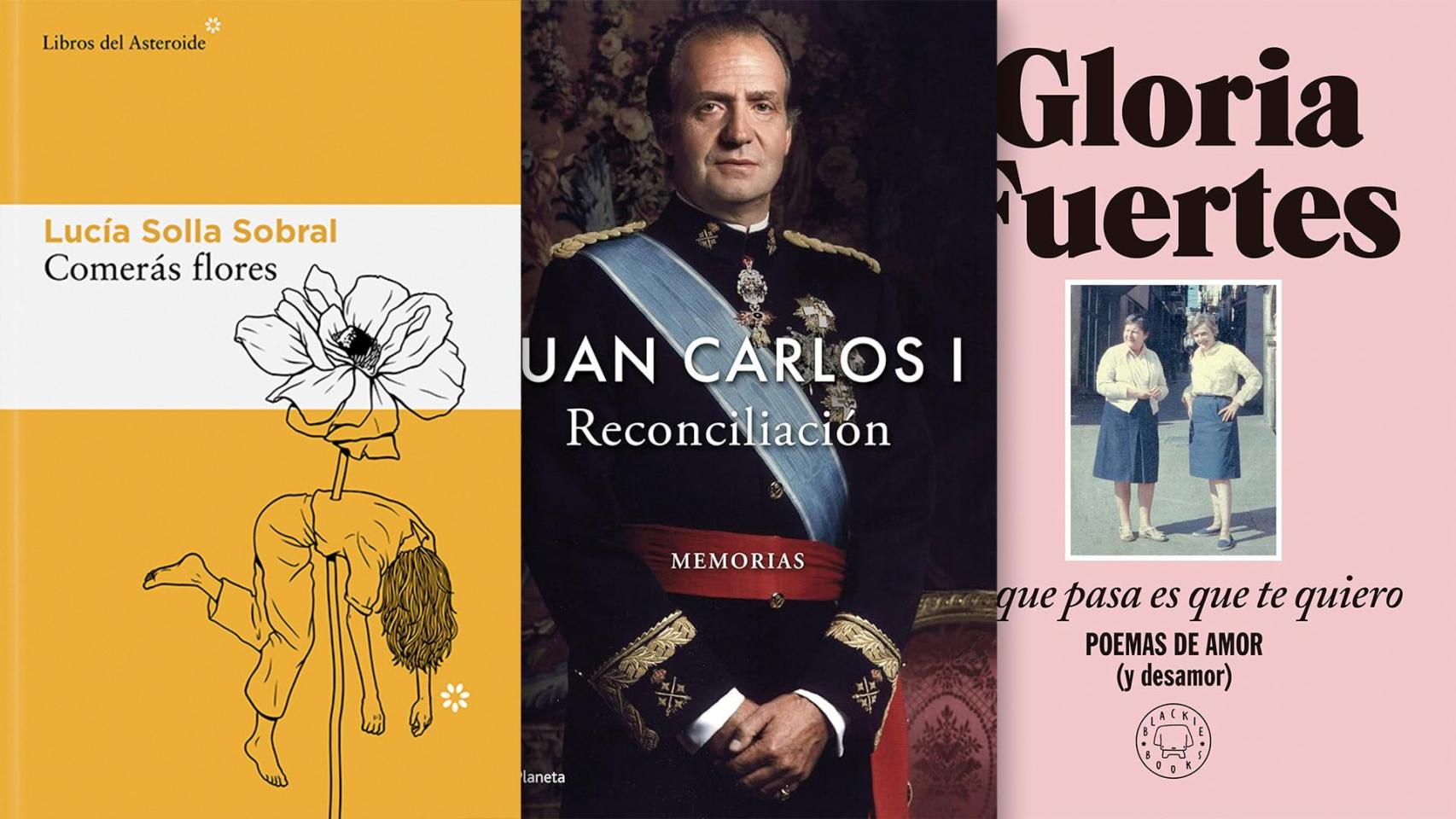

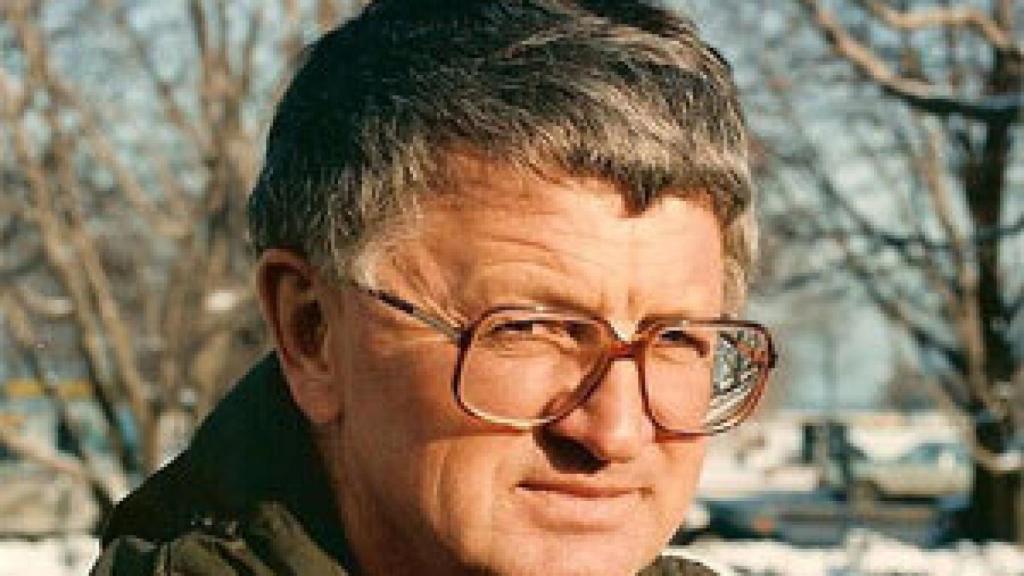

Steve Tesich, autor de Karoo.

'Karoo' (Seix Barral) presenta el mundo de Saul Karoo, un guionista en la cincuentena, un cínico retorcido y egoísta, que solo sabe destrozar el trabajo ajeno: transforma guiones para amoldarlos a la fórmula hollywoodiense, salvarlos de la ruina económica y convertirlos en una ruina artística. La novela nos conducirá a un momento de inflexión en la vida del protagonista: el deseo de dejar de pensar en sí mismo y hacer algo por otra persona. La novela postuma del guionista Steve Tesich, considerada de culto durante quince años, llega a España tras convertirse en un best-seller sorpresa en Francia.Aquí puede leer el primer capítulo de 'Karoo'.

CAPÍTULO 1

1Era la noche del día de San Esteban y estábamos todos charlando alegremente sobre la caída de Nicolae Ceaucescu. Su nombre era como una canción nueva que todo el mundo cantaba. El New York Times traía un despiece diario con una lista de todos los protagonistas de la crisis abierta de Rumanía junto con una guía fonética de su pronunciación correcta, de manera que todos los asistentes a la fiesta se empeñaban, por una cuestión de pundonor, en pronunciar todos los nombres de forma adecuada y lo más a menudo posible.

Pronunciación de los nombres:

SILVIU BRUCAN, líder de la oposición: SIL-viu bru-CAN

NICOLAE CEAUCESCU, el líder derrocado: ni-co-LAI chau-CHES-cu

ELENA CEAUCESCU, su mujer y lugarteniente: e-LE-na

NICU CEAUCESCU, su hijo mayor y líder en la ciudad de Sibiu: NI-cu

Teniente Gen. ILIE CEAUCESCU, hermano del líder: i-LI-e

Teniente Gen. NICOLAE ANDRUTA CEAUCESCU, otro hermano: an-DRUT-sa

CONSTATIN DASCALESCU, primer ministro: constan-TIN das-ca-LES-cu

ION DINCA, viceprimer ministro detenido: YAN DIN-ca

Teniente Gen. NICOLAE EFTIMESCU: ni-co-LAI ef-tiMES-cu

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, predecesor del señor Ceaucescu: YOR-gui yor-GUIU-desh

Gen. de División STEFAN GUSA, jefe de gabinete: es-teFAN GU-sa

ION ILIESCU, líder de la oposición: YAN i-LIES-cu

CORNELIU MANESCU, antiguo ministro de Exteriores: cor-NE-liu ma-NES-cu

VASILE MILEA, ministro de Defensa, supuestamente suicidado: va-SI-le MI-li-a

Coronel Gen. NICOLAE MILITARU: ni-co-LAI mi-liTA-ru

SORIN OPREA, líder de la oposición en Timisoara: soRIN O-pra

TUDOR POSTELNICU, ministro del Interior detenido: TU-dor post-TEL-ni-cu

FEREND RARPATI, ministro de Defensa: FE-rend rar-PA-ti

Coronel Gen. IULIAN VLAD: yu-li-AN BLAD

Aquellos nombres tenían algo que los hacía deliciosos, casi imposibles de no pronunciar en voz alta, y que hacía que hablar resultara tan agradable como comer canapés.

-... ni-co-LAI chau-CHES-cu... -gritó alguien a mi izquierda.

-... e-LE-na chau-CHES-cu... -soltó otra persona a mi derecha.

Vacié otra copa de champán, cogí un vaso de vodka y añadí mi voz al barullo.

-A quien no hay que quitar ojo ahora -grité yo- es a YAN i-LIES-cu. No creo que a cons-tan-TIN das-ca-LES-cu le quede gran cosa que decir sobre la situación de Rumanía, la verdad.

-Todo sigue fluctuando -me advirtió alguien.

-Da igual que esté fluctuando -insistí yo-. ¡A quien hay que seguir ahora de cerca es a YAN! YAN i-LIES-cu.

Me bebí de un trago el vaso de vodka y me serví otro, esta vez vodka polaco, con una ramita de hierba santa o lo que fuera flotando en el fondo de la botella. No servía de nada en absoluto pero yo seguía bebiendo, yendo de bandeja en bandeja y de grupo en grupo.

2

Los McNab, George y Pat, tenían la tradición de hacer una fiesta el día de San Esteban, pero nunca antes los acontecimientos mundiales habían conspirado para que su fiesta fuera tan animada y oportuna. Había mucho que celebrar y mucho de lo que hablar. Cosas como Havel, el Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, el hundimiento del comunismo, Gorbachov y, por lo menos durante los días siguientes, también aquellos rumanos cuyos nombres sonaban tan deliciosos.

Yo volvía a beber vino tinto, que era lo primero que había bebido al llegar a la fiesta. En el ínterin había consumido todas las bebidas alcohólicas a disposición de los invitados. Vino blanco. Bourbon. Whisky escocés. Tres clases distintas de vodka. Dos clases distintas de coñac. Champán. Licores diversos. Grappa. Rakija. Dos botellas de cerveza mexicana y varios copones llenos de ponche de huevo con ron. Todo aquello con el estómago vacío y, ay de mí, seguía completamente sobrio.

Nada.

No sólo no estaba borracho, tampoco estaba achispado.

Nada.

Absolutamente nada.

El sentido común decía que ya debería estar sujeto con correas a una camilla dentro de una ambulancia lanzada a toda velocidad de camino a un centro de urgencias donde me trataran por intoxicación etílica, y sin embargo estaba sobrio. Completamente sobrio. Absolutamente lúcido. Nada perjudicado. Nada.

Mi problema con la bebida venía de hacía algo más de tres meses.

Yo nunca había oído hablar de nadie que tuviera aquella enfermedad. No sabía dónde la había contraído ni cómo ni por qué.

Lo único que sabía era que me pasaba algo malo. Que dentro de mí había algo roto, o bien desatornillado, o fuera de su sitio. Se trataba de algo fisiológico, psicológico o neurológico, algún diminuto vaso sanguíneo había reventado o se había obstruido, alguna sinapsis había volado por los aires, algún cambio químico importante había tenido lugar en el interior a oscuras de mi cuerpo o de mi mente; la verdad era que no tenía ni idea. Lo único que sabía con seguridad era que la borrachera había desaparecido de mi vida.

Un extraño efecto secundario de mi enfermedad con la bebida, probablemente causado por mi negativa a aceptarla, era que desde que había descubierto que no me podía emborrachar por mucho que bebiera, terminaba bebiendo más que nunca. Puede que me hubiera vuelto inmune al alcohol, pero no a la esperanza, y por irresoluble que pareciera la situación, seguía bebiendo y confiando en que una noche, cuando menos lo esperara, me embriagaría como en los viejos tiempos y volvería a ser el de siempre.

La música se detuvo. Cambió el disco pero no el compositor y, después de un breve interludio ocupado por el barullo de las voces humanas sin acompañamiento, se volvió a Beethoven. Era, como hacían siempre los McNab, una fiesta de San Esteban sin más música que Beethoven.

Me serví un vaso de tequila, un vaso alto y bonito diseñado para beber agua mineral, y me lo bebí de un trago.

No podía entenderlo. No entendía nada. Al fin y al cabo, la sangre era lo que era, y si uno se ponía a ello y se aseguraba de que el contenido de alcohol en sangre sobrepasara la proporción de cinco a uno, de que sobrepasara todos los estándares conocidos de la borrachera, entonces uno debería ser capaz de emborracharse. Cualquiera debería ser capaz. Era una cuestión de biología. Y no únicamente de biología humana. Los perros se podían emborrachar. Yo había leído la historia de un pitbull beodo que había atacado a un hombre en el Bronx y luego había perdido el conocimiento a unas cuantas manzanas de distancia. Más tarde la policía detuvo a unos chavales del barrio y los acusó de embriagar al animal. Los caballos se podían emborrachar. El ganado. Los cerdos. Había ratas callejeras que se emborrachaban con espantoso vino Ripple. No me cabía duda de que los elefantes macho se podían emborrachar. Los rinocerontes. Las morsas. Los tiburones martillo. No había criatura viviente, fuera hombre o bestia, inmune al alcohol. Salvo yo.

Era esta conclusión biológica, lo antinatural de mi enfermedad, lo que me avergonzaba y me hacía sentir estigmatizado, como si hubiera contraído alguna cepa inversa de sida y ahora fuera inmune a todo. Era el miedo a convertirme en un paria público si mi enfermedad salía a la luz lo que me hacía fingir que estaba borracho. Tampoco soportaba la idea de decepcionar a quienes me conocían. Ellos esperaban de mí que yo estuviera borracho. Yo era el contraste con el que medían su sobriedad.

Pero mi inmunidad al alcohol, por inquietante que fuera, no era la única enfermedad que tenía. Había más. Muchas, muchas más. Yo era un hombre enfermo.

Las enfermedades ignotas y llenas de síntomas grotescos estaban haciendo su agosto en mi cuerpo y mi mente. Parecía que estuviera en alguna lista de correo cósmica de dolencias o bien que tuviera en mi interior un fatídico campo gravitatorio que atrajera enfermedades nuevas y extrañas.

3

Los McNab, George y Pat, nuestros anfitriones, vivían en un apartamento laberíntico de la séptima planta del edificio Dakota. Había plantas y lámparas por todas partes. Lámparas de cuarzo. Lámparas de mesa. Lámparas de pie italianas con los pies de mármol. Lámparas de anticuario Tiffany compradas en subastas de Sotheby's. Había una lámpara de cuentas de cristal gigantesca en la gigantesca sala de estar y otra igualmente gigantesca en el gigantesco salón-estudio anexo. Y, sin embargo, a pesar de aquel delirio de iluminación, el apartamento de los McNab tenía algo que devoraba la luz de la misma manera que las plantas carnívoras devoran bichos. La atmósfera, lejos de ser soleada y luminosa, era de penumbra y crepúsculo.

Estar borracho en medio de aquel barullo de voces y música y bajo aquella luz apagada era una cosa; pero estar en las garras despiadadas de la sobriedad involuntaria era otra muy distinta.

-¡Por la libertad! -gritaron George y Pat McNab mientras levantaban sus copas de champán para brindar-. ¡Por la libertad en todas partes! -añadió Pat McNab, con la voz quebrada de emoción.

-¡Por la libertad! -respondió todo el mundo, yo incluido. Todos apuramos lo que fuera que estuviéramos bebiendo. Yo estaba con otro tequila.

El enorme árbol de Navidad -debía de medir casi tres metros- era en sí mismo una lámpara de cuentas. Sus incontables bombillitas de colores diversos se encendían y se apagaban al compás, o eso parecía, de la música de Beethoven.

Por alguna razón, el árbol de Navidad, la elegante concurrencia, el brindis por la libertad y todas las lámparas de araña me hicieron pensar en un crucero navegando por alta mar.

Pronto íbamos a abandonar la década de los ochenta y a adentrarnos en un crucero por los «nuevos y felices noventa», tal como alguien había bautizado la década que se avecinaba. A nuestras espaldas quedaban el hundimiento del comunismo y la caída de tiranos diversos, y por delante de nosotros se abría un Mundo Nuevo. Una Nueva Frontera. Una magnífica grabación de la Quinta de Beethoven salía a todo trapo de los enormes altavoces Bose mientras nosotros seguíamos nuestra travesía. Había que gritar para hacerse oír, pero el ambiente de la fiesta era tan risueño que a uno le daban ganas de gritar. A pesar de mi panoplia de enfermedades, o precisamente debido a ellas, me dediqué a gritar junto con los demás.

Hasta mi divorcio estaba resultando ser patológico. Mi mujer, Dianah, estaba en la fiesta. No la había visto llegar, pero sí había vislumbrado un destello de su pelo rubio platino bajo la lámpara de cuentas del salón-estudio antes de que ella se fundiera con la multitud.

Llevábamos más de dos años oficialmente separados, pero nos veíamos de forma regular para hablar de nuestro divorcio. Aquellas trascendentales discusiones que manteníamos en los restaurantes franceses a los que íbamos se acabaron convirtiendo, con el paso del tiempo, ya no en un divorcio, sino en la base de una forma distinta de matrimonio. Incluso celebramos los dos aniversarios de nuestra separación mutuamente acordada. Daba la impresión de que a los países de Europa del Este les costaba menos derrocar a los gobiernos totalitarios de lo que me costaba a mí derrocar mi matrimonio.

Aunque su patrimonio no dependía de los ingresos, después de separarse de mí ella también se había metido en los negocios. Era propietaria de una boutique en la Tercera Avenida llamada Paradise Lost. No la llevaba ella en persona, solamente era la dueña. Era una inmigrante pakistaní de segunda generación quien dirigía la tienda y a su contingente de vendedoras. Vendía vestidos, camisetas de diseño exclusivo y pañuelos a la moda de diversos tejidos, todo ello engalanado con imágenes de especies en peligro de extinción: lobos, aves, osos, el tigre de Bengala, el leopardo de las nieves y un caracol. Me di cuenta, antes de que se fundiera con la multitud, de que aquella noche ella también llevaba uno de aquellos vesti-dos, aunque no pude ver cuál era la criatura condenada a la extinción que lo adornaba.

Siempre nos asegurábamos de aparecer en eventos a los que habíamos asistido antes de nuestra separación. Su postura en público en relación con nuestra separación era la siguiente: no hay rencores. Era importante para ella que aquella postura fuera percibida por todo el mundo, y de hecho todos nuestros conocidos lo hacían y la consideraban admirable.

La acompañaba nuestro hijo adoptado, Billy. Estaba en su primer año en Harvard y había venido a casa a pasar las vacaciones. En casa, en este caso, quería decir en nuestro antiguo apartamento de Central Park West, donde Dianah seguía viviendo. Después de marcharme, yo había cogido un apartamento en Riverside Drive, lo más al oeste de Central Park West que pude encontrar sin mudarme a Nueva Jersey.

No tuve problema alguno para avistar a Billy en medio de la concurrencia. Le sacaba por lo menos un palmo de altura a todo el mundo que lo rodeaba. Medía dos metros, o algo por el estilo, y seguía creciendo. Se hallaba en aquel momento rodeado de mujeres mayores, meticulosamente maquilladas y lujosamente ataviadas. A diferencia de la mayoría de los chavales de su edad, parecía sentirse cómodo en aquella compañía.

Su cara era blanca, casi del color de la nieve, pero en cada mejilla tenía un círculo de rubor sonrosado del tamaño de un dólar de plata, de manera que, a pesar de la extraña blancura de su tez, no costaba pensar en él como un joven de mejillas sonrosadas.

Los ojos completamente hundidos. Tan hundidos y oscuros que de lejos daba la impresión de que no tenía.

Su largo pelo negro le llegaba casi hasta los hombros, pero Billy tenía algo que hacía que su pelo largo no resultara rebelde sino atractivo.

Me vio y me saludó con la mano. Cuando levantó la mano por encima de la cabeza, a punto estuvo de rozar la lámpara de araña. Le devolví el saludo. Le sonreí. Las mujeres mayores que lo rodeaban se volvieron para ver a quién estaba saludando.

Yo tenía una copa vacía en la mano y regresé al bar. Desaparecí en el seno de la densa muchedumbre que obstaculizaba mi avance, pero no conseguí quitarme de encima la sensación de que Billy, cuya cabeza asomaba por encima de todas las demás, podía ver hasta el último de mis movimientos.

Quería algo de mí. Yo sabía lo que era, y era muy simple. Quería volverse a casa conmigo aquella noche. A mi apartamento. Los dos solos. Despertarse por la mañana y reanudar algo que habíamos empezado la noche anterior. El mero hecho de estar allí conmigo, sin compañía por una vez. Los dos solos.

Yo lo sabía porque no era nada nuevo. Pero también sabía, puesto que me conocía a mí mismo, que encontraría la forma de evitar que se viniera conmigo aquella noche.

No tenía nada que ver con el amor. Yo quería a Billy, pero era absolutamente incapaz de quererlo cuando estábamos los dos solos.

Se trataba de otra enfermedad que yo padecía. No sabía cómo llamarla exactamente. Evadirme de la intimidad. Evadirme a cualquier precio de cualquier clase de intimidad. Con cualquiera.