El Cultural

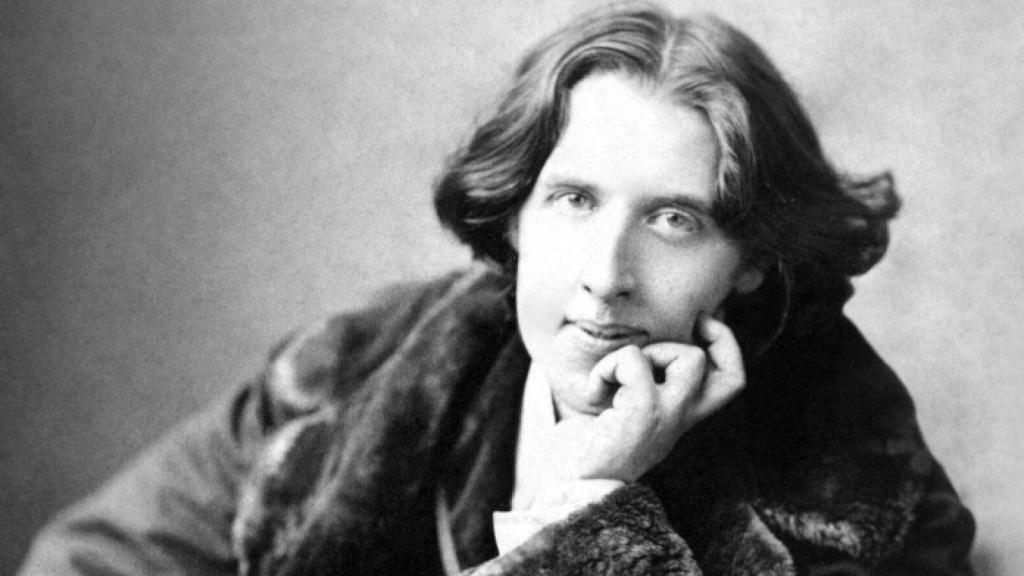

Oscar Wilde: el bien y la belleza

El escritor no se hizo mucho caso a sí mismo y escribió varios cuentos donde el bien y la belleza se conjuntaban, alumbrando grandes piezas narrativas

Para griegos y romanos, el bien y la belleza caminaban juntos. La belleza era perfección, equilibrio, armonía. En el Banquete, Platón subordina lo bello al bien, destacando su dimensión moral y racional. La belleza no es una forma, sino algo que reside esencialmente en el alma. No es un cuerpo hermoso, sino una Idea. La experiencia estética es una síntesis de bien y belleza. Aristóteles, discípulo y antagonista de Platón, objetó que el bien siempre tiende a un fin y lo bello carece de finalidad, abriendo una brecha que se convertiría en abismo con el paso de los siglos. Kant corroboró esta tesis, definiendo lo bello como “una finalidad sin fin”. A pesar de estas diferencias, la idea de que lo bueno, lo bello y lo verdadero constituían una tríada indisociable se mantuvo durante siglos. Solo al final del Romanticismo comenzó a circular la idea de que el mal podía ser bello. Se empezó a decir que el arte verdadero siempre se desvía de la norma. Su impulso creador nace del anhelo de rebelión.

Para Baudelaire, artífice de una auténtica revolución estética, el Mal es libertad. Es lo gratuito e injustificado. No obedece a ningún criterio moral y no persigue ningún fin. Es un lujo, un capricho, algo perfectamente inútil. El artista retrocede a la infancia para ejercer una soberanía absoluta. Ya no reconoce ningún límite. Este gesto prometeico conlleva un enorme riesgo. El artista que sueña con la soberanía total no se conforma con ser un demiurgo. Quiere emular a Dios, esculpir su voluntad –y sus delirios– en la carne ajena. Es lo que hace André Gide cuando exalta el “acto gratuito” en Los sótanos del Vaticano. El asesinato, como sostiene Thomas de Quincey, puede ser una de las bellas artes, si se ejecuta con las dosis suficientes de elegancia e ingenio.

En La literatura y el mal, Georges Bataille sostiene que la literatura se ahoga cuando está constreñida por los límites. Para la creación, “el tumulto es fundamental”. La literatura es la infancia recuperada y la infancia no es el territorio de la inocencia, sino del mal. Al igual que el erotismo, los juegos de la infancia son violentos, amorales, perturbadores. El paraíso perdido es ese estado de indiferencia hacia los valores exaltados por los adultos. En la niñez, el único valor es el placer. Así lo entendió el marqués de Sade, que concibió la literatura como un regreso al barro. El niño crea destruyendo. Le divierte torturar a criaturas indefensas. Frente a la Buena Noticia del cristianismo, la literatura es la “mala nueva” que ofrece al hombre una libertad sin restricciones. Bataille comprendió lo que significó la revuelta tardía del Romanticismo, que desembocó en el simbolismo. Con Baudelaire, el mal adquiere la condición de categoría estética y ya no retrocede ante nada: sacrilegio, robo, asesinato. Jean Genet, chapero, rufián y ladronzuelo, es el nuevo santo de la literatura. Su pluma ignora los límites, su mente no conoce freno, su espíritu se carcajea del bien y las buenas costumbres.

En esta nueva aristocracia, ¿qué lugar ocupa Oscar Wilde? En el prólogo de El retrato de Dorian Gray, afirma que no hay libros morales o inmorales. Solo hay libros bien o mal escritos. El arte consiste en “hacer un uso perfecto de un medio imperfecto”. No hay nada que enseñar, ni nada que demostrar. El artista no debe expresar intenciones morales. Eso solo amanera el estilo. Su misión es mostrarlo todo, incluido lo que la moral considera morboso. El vicio y la virtud solo son materiales que se utilizan con fines estéticos. “Todo arte es perfectamente inútil”. Wilde se inscribe con estos razonamientos en esa oleada de autores que se rebelan contra el viejo axioma que identificaba el bien y la belleza. No hace apología del mal, como Sade. Simplemente, afirma que el arte es un juego. Un juego que en El retrato de Dorian Gray incluye la profanación de la inocencia, pero también un castigo terrible para el autor de esa infamia. Los personajes de Sade quedan impunes; no sucede así con el vanidoso y cruel Dorian Gray. Afortunadamente, los escritores no están obligados a ser coherentes.

No creo que el mal y la literatura hagan tan buenas migas como presume Bataille. Las 120 jornadas de Sodoma es un libro tedioso y reiterativo. No podemos acusar de flirtear con el mal a esos libros desinhibidos que han reivindicado la libertad sexual, como las novelas de Henry Miller o Anaïs Nin, pero en sus páginas rebosantes de excesos el sexo muchas veces se desliza hacia lo banal y previsible. Los sótanos del Vaticano, de André Gide, es una excelente novela, pero su exaltación de un crimen gratuito bordea lo risible e inverosímil. Simone Weil se escandalizó, señalando que el arte no podía rebajar la vida humana a simple recurso literario. No creo que Gide pretendiera incitar al crimen, pero su obra produce tristeza y malestar. Carece de la altura y trascendencia de Crimen y castigo, de Dostoievski, que explora el tema de la culpa y la expiación. O de La montaña mágica, de Thomas Mann, que confronta la perspectiva ilustrada con el pensamiento reaccionario.

Quizás suene incorrecto, pero creo que las grandes novelas casi siempre incluyen una pedagogía del alma humana. ¿Acaso Guerra y paz no es un alegato contra la lucha entre las naciones y un canto a la fraternidad? ¿No es cierto que Mientras agonizo, de William Faulkner, airea las miserias de la sociedad rural estadounidense, denunciando la degradación moral provocada por la pobreza y la ignorancia? Si alguien quiere conocer el verdadero rostro del mal, debería leer Los demonios, de Dostoievski, donde la crueldad comparece en toda su ignominia. Se objetará que hay grandes escritores que han eludido los grandes problemas morales. Ahí está Borges, que practica el consejo de Wilde: transformar la literatura en un juego. Su prosa es magistral, su ingenio abrumador, pero su obra resulta –por utilizar las palabras de Vargas Llosa- “inhumana”.

Oscar Wilde no se hizo mucho caso a sí mismo, pues escribió varios cuentos donde el bien y la belleza se conjuntaban, alumbrando grandes piezas narrativas. Es el caso de El Príncipe Feliz, una estatua que se desprende de sus joyas y su capa de oro para socorrer a un niño enfermo, un artista hambriento y una cerillera de corta edad. Una golondrina renuncia a emigrar para repartir las joyas y el oro, lo cual le cuesta la vida, incapaz de soportar el frío del invierno. Las autoridades municipales ordenan retirar y fundir la estatua, pues ha perdido su esplendor. Los operarios no logran fundir el corazón, que es de plomo, y lo arrojan a un vertedero donde también se encuentra el cadáver de la golondrina. Dios envía a un ángel para que le traiga las dos cosas más valiosas de la ciudad. El ángel escoge la golondrina y el corazón de plomo del Príncipe Feliz. Dios lo felicita, señalando que ha acertado.

Algunos dirán que he seleccionado un relato sentimental y efectista. Al parecer, hay más mérito literario en las orgías de Las 120 jornadas de Sodoma, donde circulan abundantemente el semen, las heces y la sangre. Quizás me he vuelto viejo y llorón o tal vez Platón no se equivocaba. La belleza es una cosa del alma y cuando la literatura la refleja, acontece eso que llamamos milagro estético. Oscar Wilde, tras pasar injustamente por la cárcel y sufrir toda clase de agravios, ya no buscó en el arte el juego, ni consideró que la moral estorbaba al artista. Desde prisión, confesó que ahora anhelaba lo místico y un latido más profundo en su literatura. La belleza ya no le parecía algo “perfectamente inútil”, un lujo, sino el camino hacia la santidad y la redención. En Los demonios, uno de los personajes de Dostoievski exclama: “Bien sabéis que la humanidad puede sobrevivir sin ciencia, sin pan, pero sin lo bello, no puede”. Creo que Oscar Wilde, después de haber sufrido en su carne los estragos del mal, habría asentido.