En los años 70 los científicos empezaron a percatarse de que la Tierra gira cada vez más lenta, aducen que la causa se debe a la alteración en el flujo de las fuerzas magnéticas y gravitatorias. Habría que preguntarse, sin embargo, si en esa lentitud no influye también el peso con que cargamos el planeta, que va cansino, como el buey envejecido y castigado de tanto tirar de un carromato desballestado.

El exceso, la demasía de cosas inútiles, ha convertido el mundo en un stock, en una tienda universal de chucherías cuyos propietarios ya buscan un almacén en Marte, que es para lo que va a servir tanto viaje allí, supeditado a los antojos que imponga uno de los seres más ominosos, llamado Elon Musk, ahora amigo de Netanyahu.

En el denominado, de modo inverosímil, mundo civilizado, sobra de todo, urge apilar lo generado, aprovechar el más mínimo rincón, hacer de la superficie terrestre un palet. También, claro está, esto afecta a la información, a la plétora de noticias, discursos y opiniones, a la opulencia de los raudales de ocio que invaden las redes. Tampoco los libros se eximen de este neurótico afán de excedentes, porque un indecible número de ellos procede del aburrimiento de sus autores, así como de su vanidad –la autoedición florece día a día– y del consiguiente tedio de sus igualmente incompetentes compradores, que en su mayor parte jamás se acercarán a un título que valga la pena. No debemos pensar que todos los tenidos por libros serios lo son en verdad; muy pocos merecen ser conservados.

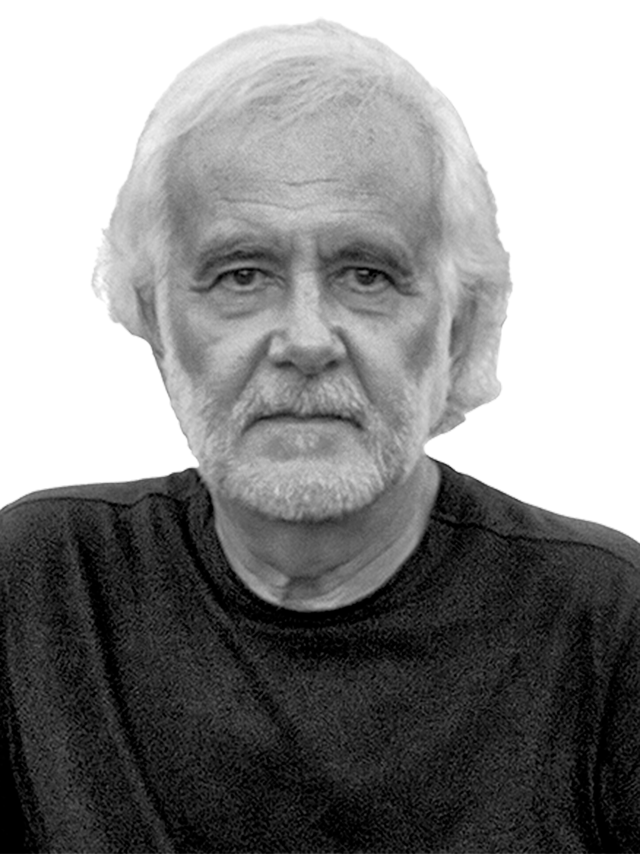

En El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información, su autor, Xavier Nueno, advierte de cómo los anaqueles de las bibliotecas van alabeándose por el peso de tanta obra innecesaria. Pocos títulos se justifican, y si lo hacen es de forma parcial, de ahí que Nueno apele al uso de bibliotecas portátiles, a esas abastecidas con las solas páginas que el lector sagaz haya recortado con unas tijeras. No es una ironía.

Esta ansiedad por la escritura no ha hecho más que entorpecer

el Humanismo

Este ensayo, escrito por una mente despejada y certera, llama a la reducción de espacio, a la necesidad de aligerar las vastas extensiones de volúmenes y pasar por un cedazo la infinidad de palabras sobreras que son las astillas para un fuego de un falso conocimiento.

En una carta que en 1777 Voltaire dirige a D’Alembert, cuyo fragmento se recoge en este arte de saber ligero, se lee que “Nunca veinte volúmenes infolio podrán hacer la revolución. Son los pequeños libros portátiles los que más hay que temer”. El haberlo convertido todo en escritura, sobre todo a partir del siglo XV, ha estimulado el inmoderado afán de lanzarse a la autoría de escritos que sólo sirven para ser hacinados. A menudo se escribe una obra como conjuro contra el anonimato, cuando lo que hace, antes que otra cosa, es sepultar a su autor.

Pocos son los libros de auténtico provecho, como lo son nuestras cabezas. Esta ansiedad por la escritura no ha hecho más que entorpecer el Humanismo, que ha precisado de muchos libros para abrir camino hacia los pocos y verdaderos. También, pues, la letra escrita precisa ya de un almacén en Marte donde depositar las cosas inservibles que escribimos y que son legión.

En un capítulo donde los nombres de Montaigne y Barthes se entrelazan, se aborda algo no menos sustancial: la figura del amateur, el no profesional del saber, “errático y aventurero”, que no pugna con el anquilosado doctor en dogmas, apostado entre volúmenes, la mitad de los cuales son jactancia. El lector clandestino, el imaginativo y libre, entiende bien aquello de Diderot, persuadido de que “a la barbarie se llega tan pronto por la falta de libros como por su sobreabundancia”.