Image: Filosofía de la historia. Origen y desarrollo de la conciencia histórica

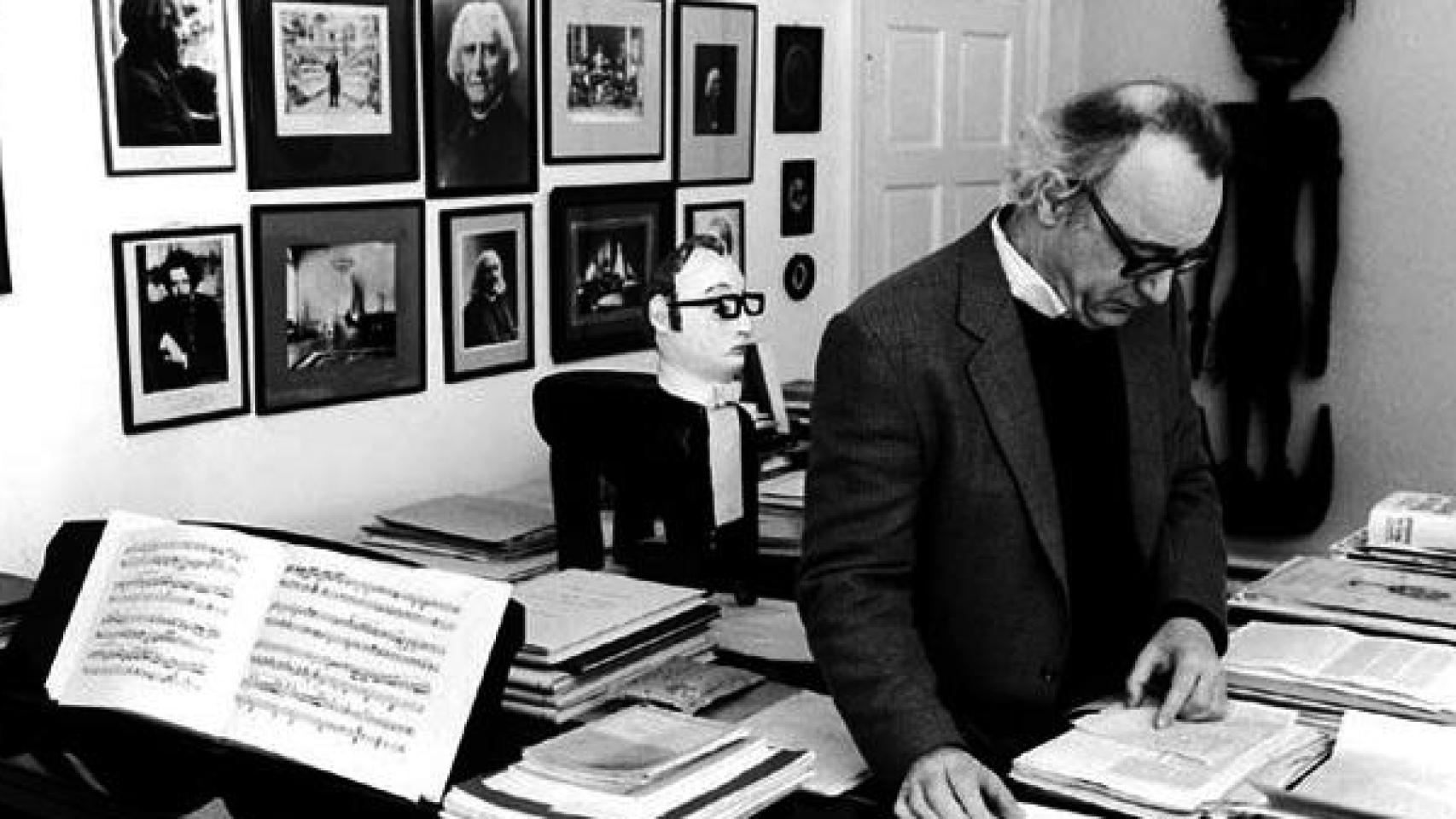

Jacobo Muñoz. Foto: Carlos Márquez

Hay muy diversas maneras de plantear la aproximación filosófica a la historia: abordando desde una perspectiva ontológica el problema de la temporalidad de lo real; explorando en clave fenomenológica la historicidad del ser humano; indagando la naturaleza de la explicación histórica; aportando modelos conceptuales y parámetros metodológicos a la historiografía, etc. Lo que se conoce propiamente con el nombre de "filosofía de la historia" corresponde al marco problemático y disciplinar que se configura con el correr de la época moderna y tiene su fundamento en una idea de la historia como gran proceso unitario orientado hacia el objetivo último de la emancipación de la humanidad.Es la concepción que aflora en la noción ilustrada de progreso, con Voltaire como introductor, y que alcanza algunas de sus formulaciones más maduras en el pensamiento de Kant y Hegel: una concepción donde los hechos históricos cobran sentido y se tornan inteligibles en la medida en que se ven remitidos al presupuesto de que la razón gobierna el mundo, encaminando cuanto ocurre a la consecución de su objetivo de autotransparencia y libertad.

El debate sobre el propio contorno histórico de esta disciplina -en particular, la cuestión de si la filosofía de la historia se circunscribe estrictamente al despliegue de la modernidad o si, en el fondo, como sugirió entre otros Karl Löwith, no es sino la versión secularizada de la teología de la historia acuñada por el cristianismo, de San Agustín a Joaquín de Fiore, que contempla el curso de los acontecimientos como expresión de un plan divino encaminado a la salvación final- constituye uno de sus tratamientos más fecundantes en un escenario "posthistórico" como el actual, de revisión crítica de los llamados grandes relatos.

A tal enfoque se remite este libro, que opta por una presentación sinóptica de las principales filosofías sustantivas de la historia, así como de sus antecedentes y de las diferentes alternativas a su crisis, del historicismo al paradigma analítico, de la deriva hermenéutica a unas ciencias humanas y sociales más conectadas con la praxis política.

Es una lástima que su autor, Jacobo Muñoz (Valencia, 1942), catedrático de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y responsable de una amplia labor no sólo como editor y traductor de textos de pensadores contemporáneos, sino también como promotor del trabajo de jóvenes investigadores, no se haya prodigado más en este tipo de creaciones más personales. Libros como Lecturas de filosofía contemporánea o Figuras del desasosiego moderno son aportaciones que testimonian su dominio de una prosa filosófica elegante, cuidadosa tanto de la precisión conceptual como de la claridad expresiva.

Esta obra es una muestra más de ello, a pesar de que su tono contenido, propio de una exposición académica, reste espacio a las formulaciones ensayísticas, que es donde mejor resalta el pulcro estilo literario de Jacobo Muñoz. Aun así, el texto incluye digresiones puntuales y acotaciones a pie de página que merece la pena atender. Por ejemplo, su discusión de la tesis de una presunta ausencia de "consciencia histórica" entre los griegos, replicando a Fetscher y a Löwith, cuestionando en este caso la aplicabilidad de la concepción arcaica del eterno retorno, propia de las sociedades sin historia, según el trabajo clásico de Mircea Eliade, y sugiriendo más bien, en la línea de Châtelet, la existencia de una historicidad política en la Grecia clásica. E igualmente su interés por los nuevos modos de pensar la tarea del historiador tras la interpretación historicista, bien sea en las diferentes irradiaciones del marxismo, en la Escuela de los Annales o en el estructuralismo.

Sorprende no hallar en este panorama final referencias a autores como Nietzsche, Heidegger, Adorno, Horkheimer o Blumenberg, que son pensadores invocados con frecuencia en este contexto actual de crisis de la creencia en un curso unitario de la historia y a los que Muñoz ha dedicado su atención en otras ocasiones. Sin duda, resulta difícil prescindir de ellos a la hora de repensar qué dosis de sentido y de verdad queda para la historia una vez asumido su carácter abierto, contingente y plural. Pero esta tarea, aunque enunciada en el epílogo, no es cometido del presente libro. Quizá del que esté por venir.