Image: Cómo conocí a Mahoma

Letras

Cómo conocí a Mahoma

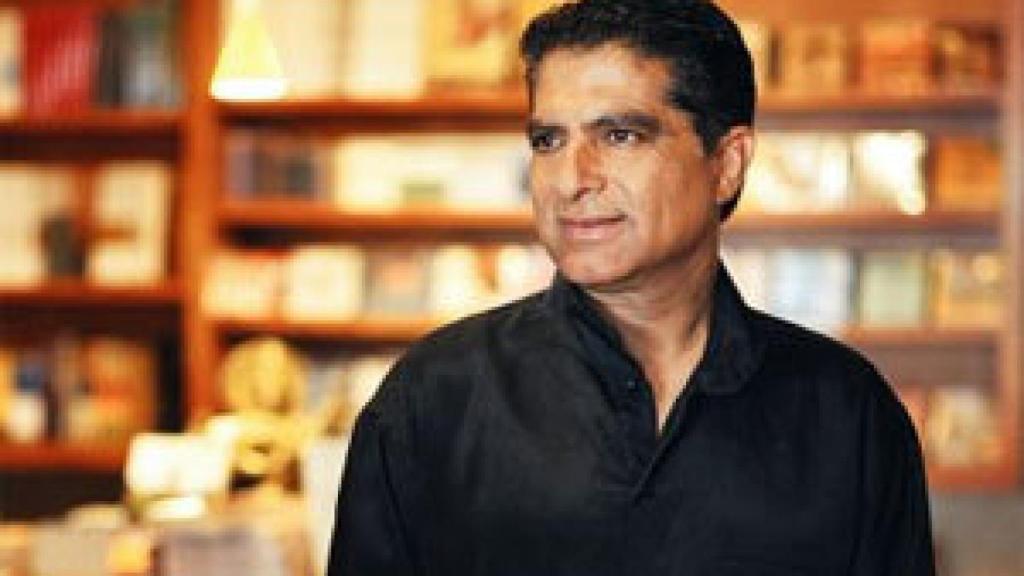

Deepak Chopra retrata en su última novela al profeta del Islam desde la mirada de sus allegados

Deepak Chopra

Deepak Chopra (India, 1947) es el mayor divulgador de la filosofía oriental en Occidente y desde hace décadas es un autor de gran éxito en ventas. En 2007 publicó la biografía novelada de Buda; en 2009, la de Jesús, y ahora llega Mahoma (Suma), un libro que retrata al fundador del Islam dándole voz a los personajes que rodearon al profeta a lo largo de su vida. Un magnífico acercamiento a los comienzos de la segunda religión con más seguidores del mundo. A continuación le ofrecemos el preludio del libro, en el que Chopra llama a escena al mensajero que lo empezó todo: el arcángel Gabriel.Preludio El ángel de la revelación

Dios no puso esas palabras en mi boca. Podría haberlo hecho; tiene sentido del humor. Pero esas son palabras de árabes. Son un pueblo de muchas palabras, un diluvio que podría haber hecho navegar el Arca de Noé. Si eres un extraño, puede que no lo veas. El sol del desierto, que destiñe los huesos y las mentes, te enceguecería.

El sol también se encarga de otras cosas. De secar los pozos de agua que hasta el año pasado estaban llenos. De matar de hambre a un rebaño entero porque la hierba estaba reseca y marchita. De llevar a los nómadas a una búsqueda desesperada de mejores pastos. Y una vez allí, el sol refl eja sangre fresca; otras tribus, que morirían sin esos pastos, esperan al acecho para matarlos.

Pero los árabes se niegan a redirse. "Convirtamos esto en un relato", dicen. "La mejor cura para la tristeza es una canción". También existen otras curas, pero nadie tiene el dinero para comprarlas.

Y así es como deciden convertir el hambre en una aventura heroica. La sed se convierte en una musa; la amenaza de muerte, en un motivo para alardear de valentía. Los árabes y Dios tienen en común el amor por la palabra. Por esa razón, cuando Él oyó a un hombre decir, en lo profundo de su corazón, "Dios ama a todos los seres de este mundo salvo a los árabes", era necesario que yo apareciera para dar una orden.

"¡Recita!".

Eso era lo único que a mí, Gabriel, me habían enviado a decir. Una sola palabra, un solo mensajero, un solo mensaje. Yo era como un martillo para abrir de un golpe el tapón de un tonel de vino. Un golpe fue suficiente para hacer brotar litros y litros de vino como para llenar cientos de vasijas.

Así es como brotaron las palabras de Mahoma, aunque no enseguida. Si un ángel pudiera dudar, yo habría dudado. Le hablé al único hombre en Arabia que no sabía recitar. No sabía cantar. Mucho menos recitar un poema épico. Cuando un poeta errante hacía oír su voz, Mahoma se ubicaba a un lado de la muchedumbre. ¿Se imaginan? Él le había suplicado a Dios que le hablase, y cuando Dios le contestó, se quedó inmóvil.

"¡Recita! ¿Qué pasa? Llénate de dicha. El día tan anunciado ha llegado".

Pero nada.

Cuando aparecí, lo encontré dentro de una cueva, en una montaña.

-¿Para qué vas allí? -le preguntaban sus amigos-. Un mercader de La Meca debería estar ocupándose de sus negocios.

Mahoma contestaba que iba en busca de consuelo.

-¿Consuelo, de qué? -preguntaban-. ¿Crees que tu vida es más difícil que la nuestra?

Ellos solo veían a un hombre con una túnica violeta que caminaba por el mercado y se sentaba en las tabernas a negociar frente a una taza de té. No se daban cuenta de que era un hombre cuyas sombras le invadían la mente, con pensamientos oscuros que se ocultaban detrás de una sonrisa.

Un día, Mahoma regresó a su hogar pálido como un papel. Su esposa, Jadiya, pensó que lo iba a tener que sostener en los brazos si se caía.

-No salgas -ordenó Mahoma. Estaba temblando.

Jadiya corrió a la ventana, pero lo único que vio fue una muchacha en cuclillas, recogiendo del suelo polvoriento telas, harapos, retazos de cuero y pequeños pilones de carbón, poniendo todo en varios atados para venderlos en las aldeas de los montes, en los alrededores de La Meca.

-Ven, aléjate de ahí -exclamó Mahoma, pero ya era demasiado tarde. Jadiya vio lo que él había visto.

Uno de los atados se movía.

Jadiya cerró los postigos con lágrimas en los ojos. Tal vez era un gato que había que ahogar. Pero ella sabía que no. Era otra niña recién nacida que no crecería. Otro cadáver olvidado, tan pequeño que cabría en la palma de la mano y que nadie encontraría en lo remoto de un monte.

Mahoma tenía cuarenta años y había visto esa abominación muchas veces en su vida. Y cosas peores también. Esclavos azotados hasta la muerte solo porque a alguien le había dado la gana. Hombres de tribus vecinas tirados en la calle, desangrándose por haberle escupido las sandalias a alguien. Mahoma hacía negocios con hombres que cometían esos actos horrendos, hombres que no comprendían cuando él decía cuánto amaba a sus cuatro hijas. Mahoma sonreía cuando veía a sus amigos con sus hijos varones jóvenes y fuertes. Solamente en su corazón le preguntaba a Dios por qué los de él habían muerto en la cuna. Solamente en su corazón decía la única cosa que marcaba la diferencia.

Nunca te daré la espalda, Señor, incluso si te llevas a todos los que amo.

Dios podría haberle respondido: ¿Por qué crees en mí, si también me culpas por esos males?

Tal vez Dios susurró ese pensamiento. O tal vez Mahoma lo encontró sin ayuda. Tuvo tiempo de pensar en esos largos días y esas largas noches en la pequeña cueva de la montaña. Comía poco, bebía aún menos. Su esposa temía que él no volviera a casa; las montañas en las cercanías de La Meca estaban repletas de bandidos.

Ella estaba muy cerca de tener la razón. Cuando aparecí ante Mahoma, él se negó a recitar la palabra de Dios, se negaba a oír, ni siquiera quiso quedarse a seguir escuchando lo que yo le decía.

Mahoma huyó de la cueva en un estado de histeria y desesperación. El hombre que le rogaba a Dios que se acordara de él había sufrido un ataque de pánico ahora que lo había logrado. Mahoma miró por encima del hombro. El suelo era rocoso y él tropezaba. El aire estaba lleno de extraños sonidos. ¿Eso que oía era la burla de los demonios, que lo seguían? Mahoma miró al cielo en busca de respuestas. Buscaba una salida.

Recordó los precipicios del monte Hira. Los niños pastores debían asegurarse de que los corderos no se acercaran demasiado al borde cuando los buitres sobrevolaban para asustarlos.

¿Qué es lo que me está persiguiendo?, pensó Mahoma con un repentino terror.

Con una fuerte presión en el pecho, Mahoma respiraba con dificultad al correr. Iba a saltar al precipicio y estrellar su cuerpo contra las rocas. Ni siquiera podía rezar pidiendo auxilio; el mismo Dios que podría salvarlo era el que lo torturaba.

Yo no pedí esto. Dejadme ir. Yo no soy nada. Soy solo un hombre entre los hombres.

Agitado y tropezándose, Mahoma apretó la túnica contra el cuerpo para cubrirse del frío del Ramadán, el noveno mes del calendario. El mes del mal, el mes de las bendiciones, el mes de los signos y de los presagios. Los árabes siempre habían discutido sobre eso. Después de unos minutos, el pánico comenzó a menguar. De pronto, todo se aclaró en su mente. Mahoma miró cómo sus pies golpeaban el suelo al correr y le pareció que pertenecían a otra persona. Qué extraño, había perdido una sandalia y, sin embargo, no había sentido las afiladas piedras lastimándolo y haciéndole sangrar los pies. La decisión de suicidarse le trajo una especie de tranquilidad.

Mahoma llegó a la cima de la montaña. Espió La Meca, visible a la distancia. ¿Por qué había perseguido a Dios como un halcón tras una liebre? En La Meca ya había cientos de dioses. Estaban todos amontonados en la Kaaba, el lugar sagrado. Un dios por cada feligrés, un ídolo por cada sacrificio. ¿Qué derecho tenía él de intervenir? Había incontables sacrificios, día tras día, que traían riqueza a la ciudad. Mahoma casi podía sentir el olor a humo desde aquella altura.

Miró las rocas bajo el precipicio y tembló. En ese momento, cuando sintió que se acercaba su fin, Mahoma encontró una plegaria que podría salvarlo.

"Querido Dios, te ruego que tengas piedad de mí, hazme quien yo era antes. Hazme un hombre común otra vez".

Era el único ruego que Dios no podía complacer, pues en ese momento la existencia de un hombre se había hecho trizas, como una copa de vino pisoteada con torpeza en una taberna. Nunca iba a volver a ser quien era. Lo único que importaría a partir de ese momento era la palabra de Mahoma. Los árabes, amantes de la palabra, estaban preparados. ¿Amarían al mensajero de Dios o lo llenarían de injurias?

Mahoma esbozó una sonrisa, había recordado un viejo proverbio beduino: "Miles de insultos nunca rasgaron una túnica". Entonces, ¿por qué habré de rasgarla yo, y mis huesos con ella?, pensó. La imagen de su cuerpo golpeado y estrellado sobre las rocas le causó repulsión.

Mahoma se alejó del borde. "Si yo soy tu vasija, llévame con cuidado. Sostenme con equilibrio. Cuida que no me rompa".

Yo susurré que sí. ¿Quién era yo para contradecirlo? Ni siquiera le pregunté a Dios primero.

El mercader de La Meca bajó la pendiente cojeando con una sola sandalia. Tenía la lengua hinchada y torpe. Mahoma recitaría tal como yo se lo había pedido. Y nunca dejaría de recitar, aun si eso lo enfrentaba a la muerte.