Foto de Element5 Digital en Pexels

Eduardo Mendoza y Sergio Ramírez: Día del Libro con dos premios Cervantes

Celebramos la fiesta de la literatura con los dos escritores, que explican qué significa para ellos, qué añoranzas reviven cada 23 de abril. La biblioteca que dejó atrás uno, en el exilio, junto a la cercanía con el lector de las primeras firmas en Barcelona del otro

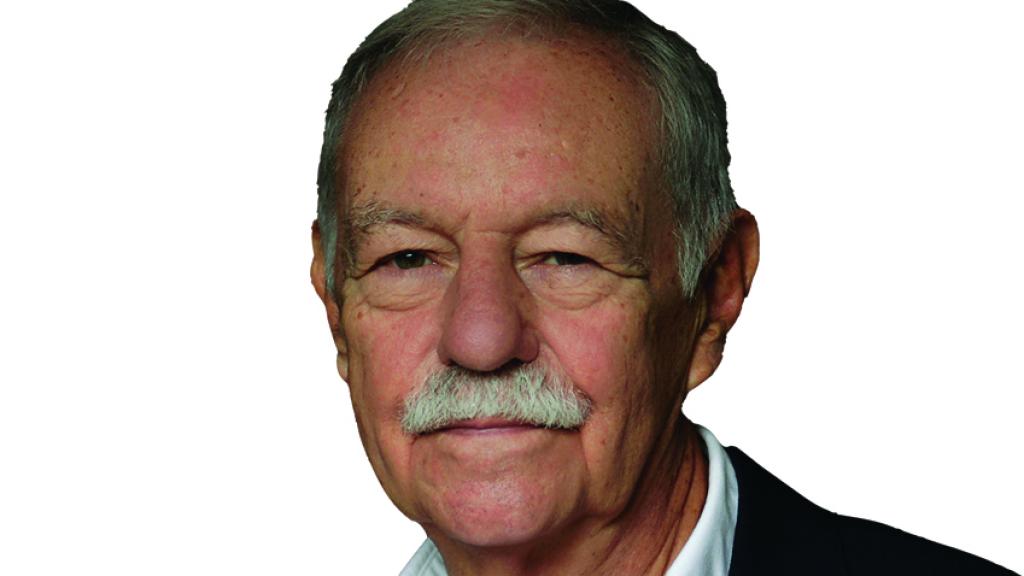

Eduardo Mendoza. Foto: Iván GIménez

Eduardo Mendoza

Premio Cervantes 2016

¿Me gusta Sant Jordi?

Una de las (poquísimas) ventajas de la edad es ver cómo van cambiando gradualmente algunas cosas. Y Sant Jordi ha cambiado muchísimo. ¿Para bien o para mal? No hagamos spoilers. Mi primer Sant Jordi como autor fue en 1976. Una mesita, una silla de tijera y una pila de libros que apenas menguaba con el paso de las horas. En aquella época sólo firmábamos autores locales, lo que hoy se llama producto de proximidad. La publicidad era mínima, ningún periódico sacaba un cuadernillo de libros y la televisión, con un solo canal, no estaba para tonterías. De internet y de redes sociales, nada de nada. La jornada discurría con calma, al menos a ratos: eran los primeros años de la transición y algunos grupos aprovechaban la efeméride para manifestarse, con las consiguientes carreras, porrazos y alguna bala de goma que no hacía distingos entre autores, lectores y paseantes. Pero entonces, como ahora, Sant Jordi tenía una característica que lo distinguía de otras ferias del libro: se desarrollaba en una sola jornada y comprar un libro era poco menos que obligatorio.

Somos la primera generación de escritores que, si no se cierra en banda, tiene un contacto directo, continuo, abundante y transversal con sus lectores. Sabemos quién nos lee y por qué

Andando el tiempo, con estos ingredientes y la sobredosis de información, lo que había sido una festividad local, literaria, floral y un poco cursi, se convirtió en un fenómeno de masas; y los autores, en objetos de consumo, piezas de coleccionista, carne de selfi. Repito la pregunta inicial: ¿es eso malo? Yo creo que no. Por supuesto, los autores hemos salido muy beneficiados, y no sólo desde el punto de vista económico. La popularidad no nos ha aumentado el ego, cosa imposible, y es probable que uno acabe el día más humilde de cómo lo empezó, porque no importa cuántos lectores tenga en su cola, siempre hay alguien al lado que tiene más.

Todo lo que acabo de decir es anecdótico. Lo importante es esto: somos la primera generación de escritores que, si no se cierra en banda, tiene un contacto directo, continuo, abundante y transversal con sus lectores. Antes el escritor más popular (por ejemplo, Victor Hugo; por ejemplo, Dickens) recibía muestras de veneración. Pero de sus lectores no sabía nada. Su mundo se limitaba a una tertulia de café con sus iguales; lo que escribía lo echaba al viento y no percibía más eco que el de los aplausos y alguna carta de devoción delirante. Hoy sabemos quién nos lee, qué cara tiene, qué piensa, qué le gusta y por qué.

En los remotos tiempos a que me refería al principio, yo era una persona tímida y el barcelonés no era osado ni engreído en sus contactos sociales. La relación entre el autor que ofrecía humildemente su libro y el comprador que solicitaba humildemente una firma era de una exquisitez casi franciscana. Un leve intercambio de murmullos y sonrisas. Cuando empezó el mogollón y el compadreo, mi primera reacción fue de espanto. Me equivoqué. La relación siempre es cordial, afectuosa. Y los que escribimos intuimos por fin qué estamos haciendo cuando nos empeñamos en llevar la imaginación al papel. Quizá sea éste el pago más gratificante.

Sergio Ramírez. Foto: Daniel Mordzinski

Sergio Ramírez

Premio Cervantes 2017

Los libros de un exiliado

Al salir al exilio dejé atrás mis libros, provenientes de mis correrías por librerías suntuosas, con palcos, platea y escenario, como la del Ateneo en Buenos Aires; la librería Lillo, de Oporto, que parece la biblioteca de un alquimista; otras, pequeñas y acogedoras donde reina siempre el silencio, o librerías de viejo instaladas en buhardillas que huelen a papel antiguo; libros rescatados de los cajones de los bouquinistes de la rivera izquierda del Sena. O aquella librería del Sótano en la ciudad de México, allá en los años sesenta, que exhibía los libros sobre tablones sin cepillar, montados en burros de madera.

Una biblioteca es un bosque. Yo he vivido dentro de ese bosque, y sólo yo puedo orientarme dentro de él, sólo yo sé dónde está cada libro, y puedo ir directamente a buscarlo. puedo recorrerla a ciegas

No sé cuántos son mis libros. Creo que nunca lo he sabido. Alguien me ha preguntado alguna vez si he alcanzado a leerlos todos. Esa empresa sería un acto borgiano que puede llevar a la locura.

Siempre tendremos más libros de los que nos alcanza la vida para leerlos, y a ese caudal estarán entrando nuevos títulos, como a través de una compuerta siempre abierta.

Mis veinte tomos de la La Comedia humana de Balzac están empastados con tapas de cartón. Es una edición muy vieja, que compré una vez en una librería de Clermont-Ferrand, porque su precio me pareció irresistible.

Pero, ¿qué hacía para enviarla a Nicaragua? Un amigo me ayudó a cargar los libros hasta la oficina de correos, el empleado los metió en sacas, y llegaron sanos y salvos a su destino; y allí están, sus tapas amarillo hueso visibles en uno de los estantes.

Y mis dos tomos de cuentos de Antón Chéjov, impresos en papel biblia, como misales. A Chéjov regreso con toda confianza, como quien visita una casa a la que se puede entrar sin llamar, porque sabemos que la puerta no tiene cerrojo.

La perla, de John Steinbeck, que leí como tarea, esforzándome en noches de desvelo con el diccionario Webster de bolsillo, durante aquel curso de verano de inglés en la Universidad de Kansas, en el año 1966. Y la vez que, tirado sobre la hierba bajo un tilo en el Volkspark de Berlín, en 1973, cerré el ejemplar de La metamorfosis y le dije triunfalmente a Tulita, mi mujer: “ya puedo leer a Franz Kafka en alemán”.

Y la edición del Quijote en cuarto mayor que me entregó la Universidad de Alcalá de Henares al recibir el premio Cervantes, y para la que había mandado hacer un atril, antes de que la dictadura me cerrara las puertas de mi casa, y las puertas de mi biblioteca.

Una biblioteca es un bosque. Yo he vivido dentro de ese bosque, y sólo yo puedo orientarme dentro de él, sólo yo sé dónde está cada libro, y puedo ir directamente a buscarlo. Ahora mismo, desde Madrid, puedo recorrerla a ciegas.

Ahora todo está en silencio en ese bosque. Los estantes en la penumbra, en el recinto cerrado, esperando la mano que los devuelva a la vida. La mía, que he vivido entre ellos, dichoso de su compañía. Exiliados también ellos, en su propia soledad.