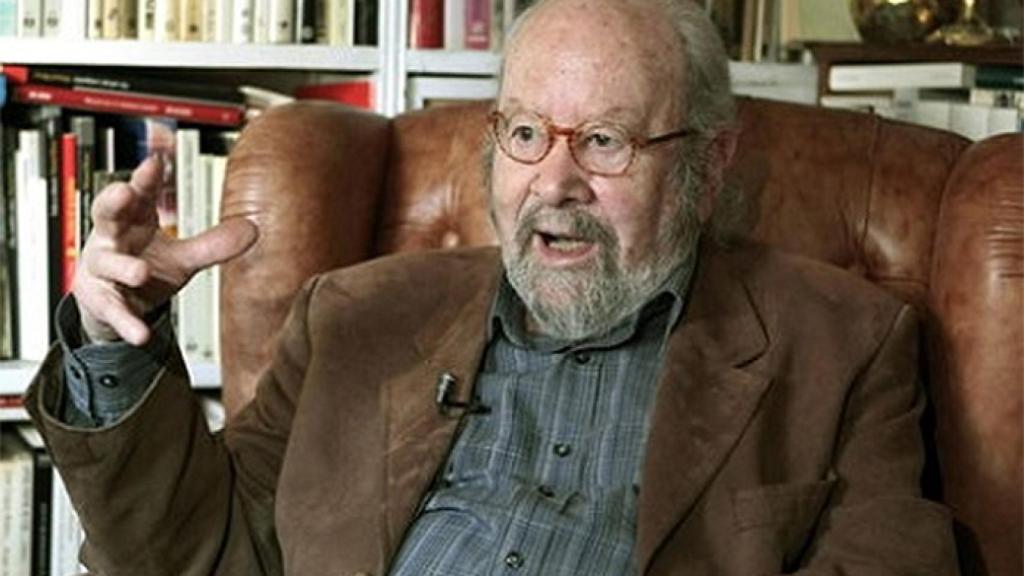

José Manuel Caballero Bonald

Caballero Bonald y la costumbre de vivir

En vísperas de cumplir setenta y cinco años, el poeta sigue haciendo memoria. Tras 'Tiempo de guerras perdidas', publica ahora 'La costumbre de vivir' (Alfaguara), para evocar, sin pudor y sin mentiras, lo vivido desde 1954 hasta la muerte de Franco

Todo el mundo actúa, ha actuado indebidamente en un momento preciso, y no en todos los casos el balance retrospectivo de ese episodio suscita en él ninguna clase de arrepentimiento. El resorte de la ocultación funciona con mucha más energía que cualesquiera de las corazas que preservan la intimidad. Es fácil exhibir -objetivar, en jerga de psiquiatra- hechos nimios, infracciones leves, injurias de palabra y obra a escala reducida, deslices de poca monta, pero no lo sustancialmente prohibitivo, lo que la propia circunspección encubre y ni siquiera acepta que sea adivinado por nadie, todo eso que no ha traspasado nunca el umbral del secreto. Divulgarlo equivaldría a desmontar el sostén de la propia estabilidad, a ceder a la sinrazón. Se trata incluso de un preacuerdo tácito con uno mismo, una táctica parecida a la clasificación de los miedos personales, de los miedos crónicos e innominados, según su grado de virulencia. Hay como un espacio bloqueado donde se deposita todo lo que está vedado a los otros, y ese espacio dispone de un sello que sólo debe romperse cuando el decaimiento del ánimo o la pérdida de la salud mental haga estrictamente aconsejable la indebida exposición de lo oculto. Sólo entonces empieza a debilitarse la siempre tenaz resistencia a difundirlo. No es improbable tampoco que los conflictos, las autodisputas que se alojan por decoro o por temor en la conciencia y de cuyo interior no salen nunca, aumenten el riesgo de un desequilibrio directamente insertado en la “psicopatología de la vida cotidiana”. Y eso es lo que ocurrió o pudo aproximadamente ocurrir en el intrincado asunto de mis relaciones con Charo Conde, la mujer de Cela, divulgadas al cabo de los años en las páginas de una revista deplorable y difundidas de la peor manera posible. No es que esté justificándome de nada, eso que quede claro, estoy simplemente constatando la significación biográfica de unos hechos que fueron poco a poco desvaneciéndose entre las tendencias modificadoras del presente y la irreparable consumación de los años.

Un día, de improviso, en el transcurso de alguna de aquellas itinerantes cuchipandas nocturnas protagonizadas por Camilo, a las que me unía a veces, Charo reiteró que estaba cansada y yo me ofrecí a llevarla a su casa. Quizá ya se había producido algún acercamiento complaciente, sobre todo a través de conversaciones y paseos en los que ella se liberaba de disciplinas domésticas o de aislamientos periódicos y yo encontraba un manifiesto contrapeso a mis hábitos de paseante a la deriva o a mis pertinaces inercias de solitario. Eso era todo. Pero aquella noche se aceleró un desenlace no exactamente imprevisto o quizá en parte imaginado, generándose así ese proceso de ocultaciones a que me he referido. No fue desde luego un acto indeliberado, surgido sin más en circunstancias fortuitas, sino una decisión que incluía de antemano la prórroga de sus propias y furtivas implicaciones morales. La experiencia tuvo sus lógicos desvíos traumáticos y las mismas circuntancias en que se produjo, o se fue produciendo, acabaron afectándome seriamente y con muy contradictorios daños psicológicos. De eso ni me pude librar ni me pareció viable el simple hecho de intentar reparar a ese respecto una voluntad averiada, de la que ya había sido suprimida cualquier inducción deontológica. Era como si las deslealtades, las modulaciones del síndrome de culpabilidad, ya hubiesen sido redimidas de antemano por el terco e ineluctable potencial amatorio. La estrategia de los tapujos, los disimulos, las duplicidades se engranaron entonces de muy defectuoso modo a las solicitaciones de la vida diaria. Yo mismo era mi cómplice. La correlación de las causas y los efectos se desarticuló, se hizo añicos de algún modo, y todo empezó a depender de un crudo y proceloso engranaje sentimental donde no era raro que yo, a veces, acabara medio extraviándome por los vedados trayectos de una existencia vicaria. Se me borran los días previos y los subsecuentes y, además, ignoro si el fatum me salvó de alguna sucia emboscada del destino o me hizo caer incorregiblemente en ella. Ni siquiera podría fijar con precisión dónde acababa entonces la inocencia y empezaba el cinismo.

La disfunción de unos resortes sensoriales tal vez anómalos, pero regulados por la dignidad última del silencio, o por una simple decencia con algo de testamentaria, vino a establecer un epílogo nunca deseado, cuando al cabo del tiempo -como digo- un periodista execrable, después de un indigno acoso a la desprevenida Charo, hizo pública una noticia de tan estricta privacidad en una publicación especializada en invectivas y chismorreos.

Charo Conde era una mujer algo reservada y bastante compleja dentro de su aparente simplicidad. Estaba muy segura de sus convicciones, y no solía ser ni demasiado sociable ni demasiado doméstica, de difícil afabilidad y poco amiga de los ajetreos de la vida literaria, por la que Camilo navegaba con aire impetuoso y a toda vela.

Pertenecía a una familia vasca bien abastecida de católicos de los de cirio y capuchón. Un antepasado suyo, sin embargo, Ricardo Macías Picavea, escritor y pedagogo -el de “España es una tribu con pretensiones”-, defendió las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa y luchó en las guerras carlistas al lado de los liberales, lo que no parecía compadecerse con la férrea unción religiosa de su descendencia femenina. Las hermanas de Charo, en número de cuatro o cinco, o eran todas monjas o se comportaban como tales. Me acuerdo de que un día la acompañé junto con Camilo hijo -que a la sazón debía de andar por los nueve o diez años- a visitar a una de ellas, que era farmacéutica a la manera conventual y vivía en un piso enorme de la Gran Vía madrileña. Me estuvo observando con mucho retintín, como si estuviera maliciándose que yo era propagador de alguna peligrosa herejía, o suponiendo tal vez que podía esperarse lo peor de mi sospechosa condición de intruso. No andaba muy descaminada, aunque yo me comporté con suma corrección, como no podía ser menos, aceptando de grado un té con pastas y rehusando muy a mi pesar la copa de ponche -mejor eso que nada- que me ofrecieron. Cosas de ese jaez ocurrían con harta frecuencia. Charo y yo -y algunas veces Jorge Cela- solíamos andar por ahí en funciones de paseantes más o menos díscolos. Recuerdo algunas sabrosas excursiones a Segovia, a Toledo, a El Paular. Todo empezó a acomodarse, aparentemente al menos, a una rutinaria distribución de las distintas demandas de cada día. Y aun de las anormalidades de cada día. También se iba precisando, a la manera de un alivio psicológico, la tácita aceptación de unos hechos cuya propia irregularidad les otorgaba paradójicamente ciertos matices exculpatorios.

Así iban las cosas cuando volví a frecuentar un poco, no mucho, los acudideros nocturnos del café Gijón y anexos varios. De acuerdo con mis hábitos precedentes, nunca concurrí a ninguna tertulia poética o literaria en general, sino a la de los pintores. Supongo que me resultaban más divertidos o menos monotemáticos. No sé. También pululaba por allí una población flotante de candidatos periféricos a la fama. Se les conocía por la manera indecisa de desplazarse en la zona de entrada del café, arrimándose sin ninguna seguridad al mostrador y observando solapadamente desde allí la abigarrada panorámica del parnaso capitalino. Casi ninguno se atrevía a traspasar la frontera del escalón que dividía la zona de las mesas del sucedáneo del vestíbulo. Melindrosos o apocados, todos tenían algo de lo que yo pude tener cuatro o cinco años atrás, cuando me asomé por primera vez a aquel neutro santuario de cierta sociedad literaria de los años 50, recluida tal vez allí, o en sitios similares, para eludir la deforestación cultural vigente en un país todavía mediatizado por las sañudas pertinacias del ideario de la guerra civil.

Tampoco es que fuese un asiduo al café Gijón. Solía ir de tarde en tarde, alguna que otra noche en que la tendencia a la disipación se me hacía más reiterativa o más subordinada a los recursos de última hora. Seguramente que por aquellas calendas ya había llegado a la conclusión de que dejar pasar el tiempo no era perderlo. Pienso que también empecé entonces a recuperar una vaga afición al dibujo, quiero decir a la práctica del dibujo, un poco a ciegas y otro poco instado por la frecuencia con que oía a aquellos pintores de la tertulia del Gijón, en general iletrados y de pocas pero rudas ideas, tratar de postulados artísticos con una notoria superficialidad. No es que yo me considerara ni mucho menos un corrector de estilo gráfico mínimamente aceptable, ni siquiera aspiraba a nada en esa materia, pero tampoco dejaba de creer que alguna aptitud no me faltaba para traspasar ciertas implicaciones poéticas en una desarrollo dibujístico casi nunca figurativo, algo equiparable por vía sesgada a ese ejercicio de ingenio que circula por la historia aforística de la literatura, pongamos que desde Horacio a Baudelaire. O desde Gracián a Bergamín. Supongo que también era una variante más de esas osadías que persisten casi por obligación inconformista y a manera de rémora jactanciosa a partir de la primera juventud.

Entre los más o menos asiduos visitantes del café Gijón, los había naturalmente de muy varia índole. Algunos aparecían de manera muy irregular, pero otros denotaban un persistente abatimiento de estables, parecían situados de por vida en aquel salón de insanos vapores y voceríos como de preludio de alguna conflagración inmediata. Quienes más llamaban la atención eran obviamente los que acudían de manera episódica y precedidos de cierta notoriedad, como podían ser Suárez Carreño, Gabriel Celaya, Buero Vallejo, Mur Oti... No a todos ellos los conocí entonces. A Suárez Carreño empecé a tratarlo algo después, con motivo de algunas juntas de conspiradores a las que él acudía siempre pertrechado de un misterioso sigilo, como aprendido de una cierta dramaturgia política. Pero con el que más me amigué por aquellos días fue con Gabriel Celaya. Acababa de llegar de San Sebastián en compañía de Amparo Gastón, una donostiarra de muy buen ver con la que acabaría casándose, no sin atravesar previamente por unas prolongadas y peliagudas fases de encontronazos y treguas. Gabriel me contó entre copas y risas que había abandonado la empresa familiar donde trabajaba en su calidad de ingeniero industrial, interrumpiendo al mismo tiempo la colección de poesía -Norte- que dirigía y en la que había publicado algunas traducciones valiosas: Rilke, Blake, Rimbaud. Pensaba instalarse de modo definitivo en Madrid, dedicado al cultivo del mayor número posible de géneros literarios y a una severa actividad política generalmente simultaneada con meritorios gastos de bebidas. A partir de aquellos primeros encuentros, continuamos viéndonos con relativa frecuencia, en su casa o en la mía o en expediciones nocturnas de mucho ajetreo, a las que también se unían a menudo Juan García Hortelano, ángel González o Pepe Amillo, a veces algún pintor -Juan Manuel Caneja, José Ortega, Ricardo Zamorano-, a veces algún que otro adepto al antifranquismo y a los despilfarros migratorios de paso por Madrid: Jaime Salinas, Pere Portabella, Gil de Biedma, Elías Querejeta, Muñoz Suay, Celso Emilio Ferreiro... Aquel círculo de amigos se fue ampliando con los años a otros sectores profesionales y políticos. La alternancia de las sesiones etílicas en algún club de jazz y las reuniones clandestinas en alguna iglesia de barrio trazaban sin duda otro de los transitorios mapas de contradicciones de la época. Un rapsoda en paro que andaba por el Gijón, Carlos Oroza se llamaba, propaló un día por el café una historia divertida: dijo que nos había sorprendido a los Celaya, a ángel González y a mí -o sea, a unos supuestos marxistas enzarzados en la lucha de clases- mientras devorábamos unas cigalas gigantes en un bar de postín, haciendo especial hincapié en que el zumo del crustáceo nos resbalaba por la barbilla, un detalle que aún ponía más en evidencia lo inadmisible de semejante regodeo. Cosas de ese tenor podían circular entonces por los andenes de la subcultura castellano-manchega. Aunque lo más seguro es que sólo se enquistara a título de cotorreo en ciertas parcelas de la estulticia ambiental.

Celaya exhibía ya entonces, a una escala representativa similar a la de Blas de Otero, la figura de santón de la poesía social o abanderado poético en la lucha antifranquista. En cualquier caso, comenzaba a ser bastante popular, dentro de lo popular que podía ser un poeta en funciones de comunista furtivo, sobre todo en ciertos ámbitos de la burguesía ilustrada, del activismo universitario y de la desobediencia militante. Aparte, por supuesto, de lo muy registrado que empezaría a estar su nombre en los archivos de la Dirección General de Seguridad. Paradójicamente, sin embargo, apenas sufrió Celaya -ni entonces ni después- más que alguna esporádica detención, alguna multa gubernativa o algún interrogatorio de trámite. Y eso que las campañas anticomunistas -el macartismo en versión surpirenaica- tendían entonces a agudizarse, al mismo tiempo que proliferaban los adoctrinamientos a sangre y fuego, las soflamas patrióticas y las reiteradas cruzadas nacionales en pro de las observancias ideológicas y morales. Las intervenciones públicas de Celaya podían incluso provocar un notable enardecimiento entre los oyentes, reunidos por lo común en aulas improvisadas o en centros subersivos camuflados de cineclubs, seminarios y similares. Siempre existía la posibilidad de que los abajo firmantes quedaran reconvertidos de inmediato en atentos estudiosos del noveau roman. La poesía de Celaya -y la de Juan de Leceta, Rafael Múgica y algún otro heterónimo posible- contenía la suficiente dosis acusadora, en términos políticos o civiles, como para que su autor fuese tenido por el más acabado ejemplo de una poesía -la social- puesta al servicio de las campañas contra la dictadura. Aun admitiendo que no se estuviese conforme con muchos rasgos de su copiosísima, abrumadora y desigual obra, tampoco se podía disentir sin más de ese preciso merecimiento extraliterario.