Image: Cualquier tiempo pasado fue peor

Eduardo Punset

"Cualquier tiempo pasado fue peor". El divulgador científico por antonomasia en España, Eduardo Punset, le da la vuelta a uno de los dichos más recurrentes de nuestra cultura popular en Viaje al optimismo. El director del programa de TVE Redes, que acumula un millón de libros vendidos, 650.000 seguidores en Facebook y 100.000 en Twitter, reúne un buen puñado de motivos -todos basados en estudios científicos, por supuesto- para no caer en el pesimismo generalizado que hoy campa a sus anchas por culpa de la crisis. Una lacra que, según Punset, no es planetaria, sino que se trata de "una crisis específica de países específicos". En su apología del optimismo, el divulgador predica la unión con la "manada", el abrazo a la globalización, el carpe diem de "la vida antes de la muerte", la esperanza en los avances médicos y técnicos y la cesión del testigo a los jóvenes para que lideren la sociedad. A continuación reproducimos las primeras páginas del libro.Capítulo 1

Por qué nos preocupamos más de la cuenta

Cierto mediodía del verano de 2011 comí en el restaurante Casa Dora, en O Grove, en Galicia, invitado por el chef, que tenía dispuestos y leídos la mayor parte de mis libros. En la mesa del fondo del local había una dama de bastante edad que padecía una enfermedad crónica de la vista, según me contó ella al reconocerme, que le impedía atisbar con claridad lo que ocurría fuera; estaba de vacaciones en Galicia, pero vivía en Bruselas, a donde la habían llevado con apenas un año, como hija de la guerra civil. Su hijo, con el pelo negro de punta, siguiendo la moda de los jóvenes, acompañaba con su mujer e hija a su madre y su padre.

Estuve toda la comida mirándolos de reojo, preguntándome por qué la hija, joven y bella, en el último rincón de la mesa, derrochaba tristeza cuando casi todos los demás sonreían. Tenía ganas de explicarle que un ser como ella, con los pómulos salientes legados por mongoles a sus antecesores hispanos en el siglo XI, no tenía motivos para estar triste. Quería aconsejarle que coleccionara fósiles, porque la ayudarían a superar el cronómetro de la vida cotidiana y a mecerse en un esplendor insospechado; podría comprobarlo si era capaz de acariciar unos segundos a un trilobita de hace 500 millones de años mientras sonaba su móvil.

Al fi nal me acerqué. Sin embargo, articulé mal mi discurso y, al ser ella fl amenca, no pude entender sus intentos de chapurrear francés. Su forma de hablarlo que recordó al creòle de los nativos haitianos, el que hablaban entre ellos los ministros amigos cuando yo llegué a la isla, con la intención no disimulada de que no se enterara el representante del Fondo Monetario Internacional de lo mal que iban las cosas tras la muerte del viejo dictador François Duvalier. Al fi n y al cabo, mi llegada a Haití coincidía con el respiro de la comunidad fi nanciera internacional, en unos momentos en los que se quiso creer que aquello tenía remedio, a pesar de la cultura vudú.

Las emociones de la manada

Me irrita y no acabo de entender por qué tan poca gente hizo caso -como recordaba en el prólogo- a la idea de Daniel Hillis de fabricar una especie de reloj prehistórico que hiciera sólo tictac una vez al año, sonara cada siglo y dejara cada milenio asomar su cabecita al cuco.

Ésa era la primera causa de la mirada atribulada, inconstante de la joven fl amenca. Su abuelo me reconoció, y estaba feliz de que los seis estuviéramos hablando de todo y nada, pero ella apenas articuló palabra, entre sonrisas entrecortadas. Recuerdo cómo mi cerebro se recostó en la segunda razón que explicaba su tristeza.

Todos los humanos -incluida la fl amenca a la que tanto quise en tan pocos segundos, en virtud de quimeras que no había mencionado el sabio Dyson- luchan por adaptarse a las seis escalas del tiempo y sus unidades; ella ni se había detenido a considerar las cinco restantes, puesto que sólo la tercera, la de la tribu, le conmovía. Caben pocas dudas de que estamos llenos de contradicciones por motivos naturales.

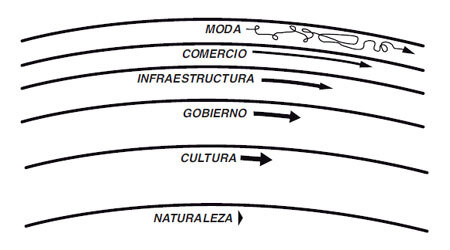

Stewart Brandt toma las capas o rellanos psicológicos del género humano y las traspone en seis rellanos paralelos pero distintos, constitutivos de las civilizaciones duraderas, como se puede ver en la siguiente imagen.

La actividad en los primeros niveles es rápida y hasta fulgurante, y es donde se producen la mayor parte de las innovaciones. A medio camino, y en el seno de los trabajos de infraestructura, fi gura el sistema educativo, cuya base es el aprendizaje del método científi co. En los últimos rellanos, las cosas son más pausadas, permanentes y seguras. Las interacciones entre los distintos rellanos sólo se convierten en crisis insuperables si no se las mira como lo que son: partes indisolubles del todo.

¿Cuál será la próxima gran revolución que va a desconcertar a todos? ¿El descubrimiento científi co que nos dejará sin palabras, de la misma manera que Copérnico dejó a los humanos sin un lugar fi jo en el universo? Dentro de unos años será mayor aún el estupor originado a lo largo de la Historia por el desdén sistemático hacia las emociones básicas y universales con que los recién nacidos vienen al mundo. Porque tiempo atrás, si afl oraban, había que aparcar o destruir las emociones; en ningún caso profundizar en su conocimiento y, mucho menos, gestionarlas. De ahí que sigamos preocupándonos más de la cuenta.

El único conocimiento congénito con el que venimos al mundo da respuestas inconscientes a los afectos, las pasiones y los recelos guardados por la manada; ésta es un colectivo de ancianos, adolescentes y niños que cuentan con un archivo inconsciente de respuestas muy parecidas a idénticos desafíos sopesados, evaluados y ponderados durante millones de años: el amor y el desamor suscitados por el otro sexo; la agresión descarnada en manos de depredadores; la sorpresa siempre inesperada; la rabia por haber hecho algo mal; el desprecio atrabiliario que la manada proyectaba en la expulsión a la intemperie, fuera de la cueva, donde no había salvación; la ausencia de miedo cuando se era feliz o del dolor cuando se podía imaginar la belleza del cuerpo y de la mente.

Cuando estalla el miedo se aplazan todos los objetivos a largo plazo, como construir una morada, enamorarse o tener otro hijo, y se supedita todo a la inmediatez del corto plazo; lo único que importa entonces es, sencillamente, sobrevivir.

Después de 400 años, hemos asimilado el descubrimiento de Copérnico de que no tenemos domicilio fi jo y que, por lo tanto, es absurdo pretender que nuestra morada es mejor que la de los demás, que tampoco la tienen. Ahora bien, por primera vez en la historia de la evolución, empezamos a descubrir el poder inigualable de la manada y a saber, por ello, lo que nos pasa por dentro.

Las especies que han sobrevivido en el tiempo geológico son las que conciliaron los intereses básicos del individuo con el cuidado y supervivencia de su propia familia, tribu, especie y, desde hace muy poco tiempo, el planeta. Cuando no había más remedio que elegir entre lo que convenía al individuo, debilitando el soporte de la especie a la que se pertenecía, o bien acceder a lo que reclamaba el colectivo social, aunque fuera poniendo cortapisas a la búsqueda de intereses particulares, la opción ganadora siempre fue la misma: la que conciliaba el interés de la manada, sin el detrimento aparente de las personas.

Incluso las hormigas, avispas y abejas han sido exponentes de la conciliación de intereses dispares; es innegable y asombrosa la supervivencia de su linaje -más de cien millones de años, tras la expansión de las plantas con fl or, una enormidad comparada con los dos millones de la especie humana-, como lo es la de sus individuos contra viento y marea y contra las pisadas de los humanos.

Científi cos como Edward O. Wilson, de la Universidad de Harvard, han conseguido, gracias a la compenetración con el latir del tiempo geológico, captar los secretos de la vida de un hormiguero. Están codifi cados en lo que Wilson llama la ESA: E por Energía, S por Estabilidad y A por Área. Si no se hubieran dado las tres claves al unísono, es muy improbable que la vida de la especie se hubiese podido medir por millones de años. Para ello era preciso derrochar mucha energía; haber manifestado una cierta estabilidad, a pesar de los avatares climáticos, y haber dispuesto de espacio sufi - ciente: en un islote pequeño, azotado por huracanes y aislado no se puede conjugar una especie con pretensiones universales.

El propio Wilson considera que la gran diferencia entre un superorganismo como los hormigueros y los esquemas organizativos de los humanos radica en que estos últimos son incapaces de supeditar todos y cada uno de sus intereses a la supervivencia del colectivo al cual se pertenece. Los humanos, asevera Wilson, nunca suelen acabar renunciando a la defensa de alguno de sus intereses en detrimento del bien común. Ahora bien, como veremos más adelante, no es seguro que siempre sea así.

A primera vista, el protagonismo y el poderío de la manada sobre el individuo son desproporcionados. Desde hace tiempo tengo en mi mesa, sin contestar todavía, una carta de un joven portugués que me ha conmovido; Dios sabrá por qué me recuerda a la cara, con huellas mongolas, de la fl amenca conocida en el restaurante de El Grove. Pero no sólo voy a contestar su carta, sino que pido a aquellos de mis lectores que puedan aducir hechos para serenarle que lo hagan. En los dos párrafos siguientes nos adentramos en el mundo fantástico y conmovedor de las emociones humanas movidas por el resto de la manada.

Los demás secretos que confieren una ventaja evolutiva

Constataremos que la antítesis del amor no es el odio, sino el desprecio. Y que sólo se hace insuperable sobrevivir cuando se rompe el equilibrio entre la fuerza destructora del tiempo -los huesos devienen porosos al poco de la llegada de la menopausia en las mujeres- y el poder regenerador de los organismos vivos. En el esqueleto humano hay destrucción por una parte, pero sólo hay muerte cuando no hay vida por otra. Esta última reposa, mientras perdura, en el equilibrio entre la destrucción -que a menudo provoca la propia manada, como ocurre en las aldeas bombardeadas en una guerra civil- y la regeneración celular.

Porque la muerte no está programada genéticamente; no hay ningún gen que encierre la clave para saber el momento en que terminará la vida y sucederá la muerte. Cuando esta última ocurra, será porque se ha roto el equilibrio entre el nivel de agresiones sufridas por el organismo y la regeneración celular.

A veces, la vida se transforma en algo doloroso, tormentoso. Estoy en una encrucijada. Una parte de mí quiere ser libre y la otra me dice que no, que alguien quiere hacerme daño, como ya ha ocurrido en el pasado. Cuando mis compañeros me preguntaban cosas, yo era muy reservado y solía guardarlas para mí. Un día, en la primera clase de música, se me pidió que tocara la fl auta, pero yo ni sabía solfeo ni podía tocar ese instrumento. La profesora empezó a gritarme y rompí a llorar. A raíz de esto, los demás estudiantes se metieron conmigo en el recreo; me daba vergüenza de mí mismo porque el miedo me paralizaba.A mi amigo portugués le había afectado, primordialmente, el desprecio de sus compañeros. Los que leyeron su carta en Internet le enviaron multitud de consejos. Los unos derivaban pautas de sus propios pesares, que a ellos les habían servido. Otros aconsejaban la intervención de profesionales versados en los impactos del miedo y el descontrol emocional.

Al año siguiente me ocurrió algo parecido. Se nos había pedido que leyéramos un libro que luego debíamos presentar en clase. Lo intenté de veras pero el miedo se apoderó de mí y me puse a llorar de nuevo. A partir de ahí me aislé de los demás estudiantes por vergüenza, porque estaba seguro de que me despreciaban. Los evitaba. ¿Por qué me pasaba esto? Tal vez porque un hermano mayor me pegaba cuando le faltaba al respeto; creo que esta violencia me infundió el miedo a hablar, aunque no le culpo a él de lo que me sucede. Uno de los individuos a los que tengo más miedo me ha soltado «¿por qué no te mueres?».

Estoy convencido de que alguien del pasado me querrá matar si me ve feliz, porque está acostumbrado a verme infeliz, con miedo, avergonzado, sin hablar con nadie. No sé si debo intentar vivir libremente mi vida, ir por la calle despreocupado, tranquilo, porque sé que ese individuo me odia. ¿Qué debo hacer? ¿Encerrarme en casa por miedo a salir? No puedo continuar viviendo así. Ayúdenme, por favor...

Abraço

En las respuestas elegidas que siguen -la una fruto de la experiencia y la otra del puro conocimiento-, nadie pone el énfasis en el factor decisivo: el desprecio que irrumpe cuando la manada expulsa literalmente a la víctima al espacio no controlado por nadie. Al refl exionar sobre las emociones negativas se confunde a menudo el desprecio con el miedo. Es el impacto dejado por el desprecio lo que alimenta el miedo, aquello que deja una huella irreparable. La vida carece de sentido cuando el desprecio logra destruir la confi anza en uno mismo y la curiosidad por profundizar en el conocimiento y amor de los demás.

Experimentos muy recientes -divulgados por el psicólogo Richard Wiseman- han puesto de manifi esto las repercusiones negativas de las palabras mal intencionadas, de los insultos, de los improperios lanzados contra otra persona, de la violencia resultante de la emoción fruto del desprecio. Se ha comprobado que por cada calumnia lanzada contra alguien se requieren cinco cumplidos para compensar el daño infligido.

Testimonio de apoyo derivado de pautas generadas por profundizar en el conocimiento de los demás:

Tus sentimientos los compartimos muchos. No te arrepientas de tus lágrimas, sólo son una respuesta a la agresión a veces imaginada. Tenemos que pensar que no siempre se gana y que el tiempo nos traerá vientos más fértiles. Tú eres un ser único, maravilloso, te queremos tal como eres, con tus emociones exageradas y tu afán de superación. Eduardo, siendo niño, también sintió angustia por la pérdida de su lechuza domesticada, y eso le agrandó el corazón...Testimonio de apoyo derivado de pautas generadas por los propios pesares:

Detrás de estas palabras que escribo existe también una nebulosa de miedos, y sin embargo elijo seguir adelante y no quedarme paralizada. Ahora escojo seguir adelante, aun sintiendo miedo. Amigo portugués, una experiencia que he vivido hace poco hace que me sienta identifi cada con lo que te ocurre. Por mi historia, por la historia de la humanidad... por lo que sea, en un momento de mi vida asumí el papel de víctima, y para que yo fuese víctima necesitaba un verdugo, si no yo no hubiese podido desempeñar ese rol. Fueron tiempos muy duros y difíciles para mí, sin embargo tuve que tomar una decisión en fi rme cuando ya toqué fondo del todo. Esa frase que te dijeron, «¿por qué no te mueres?»; algo así tuve que hacer. Evidentemente, una muerte simbólica de esa parte de mí que no me permitía ser feliz, que no me permitía sentirme aceptada, que no me permitía sentirme merecedora, que no me permitía ocupar mi lugar en el mundo, esa parte de mí que decía «podéis hacerme daño» (era yo quien lo permitía). Tuve que decir adiós a esa parte de mí que ya no me servía para poder sobrevivir, y menos para VIVIR. Mi verdugo se convirtió en mi maestro, ya que gracias a él tomé la decisión de CRECER, de tomar mi lugar... ¿por qué no te mueres? Claro, muere una parte de mí que ya no me ayuda, que ya no me sirve, muere una parte para que otra pueda renacer. El proceso fue duro; sin embargo acepté el apoyo de muchas personas que estaban a mi lado, y junto a ellas pude reinventarme y mudar de piel, dejando de ser víctima para SER: ser mi mejor amiga, ser mi protectora, mi defensora, y ponerme al nivel de los demás, ni más ni menos, de igual a igual. La vida es una escuela de aprendizaje, y creo que la mayoría tenemos las mismas asignaturas que aprender, aunque la forma sea diferente. Ten siempre presente que TÚ PUEDES aprobar esta asignatura.

El Estado y el ciudadano no son iguales ante la ley común

El único poder primordial que se expresa emocionalmente en el tiempo geológico es el de la manada, pero el único poder real, de cuerpo presente, blindado, es el Estado o Nación. ¿Estamos dispuestos a aceptar lo innegable: que el Estado y el ciudadano no son iguales ante la ley común? ¿Que lo peor que le puede ocurrir a uno es tener al Estado en contra, aunque sea por error y sólo durante un rato? ¿Y que en esta lucha desigual de poco sirve contar con el entramado emocional con que nos dotó la manada? Sólo los Estados pueden pulverizar el odio, la felicidad, la rabia o la felicidad.

La culpa no es de un personaje atrabiliario o de un partido político anticuado. Es de todos, de los de ahora y de los que nos precedieron modulando un Estado blindado y mil veces privilegiado con relación al ciudadano. Fue una idea que parecía inofensiva. Nuestros ancestros nómadas no necesitaban para nada el Estado. Fueron los primeros asentamientos agrícolas, hace unos 10.000 años, a quienes se les ocurrió la idea de dar a un funcionario público poder sufi ciente para guardar y multiplicar el primer excedente agrícola generado. Aquel poder incipiente de custodiar los primeros activos colectivos se fue transformando, poco a poco, en un poder avasallador. Hasta el punto de que hoy el Estado está blindado y el ciudadano totalmente indefenso: le pueden poner a uno en la cárcel mucho antes de haber sabido cuál es el contenido de la acusación, irrumpir en la cuenta corriente de cualquier ciudadano y bloquearla, incluso se pueden incautar de un coche que consideren mal aparcado.

Los españoles pertenecemos a la categoría de colectivos a los que tradicional e históricamente preocupó mucho más la diferencia de clases y la injusticia social que las libertades individuales. Antes de veinte años, incluso en países como el nuestro, se abordarán las reformas para disminuir los atropellos de las libertades individuales por parte del Estado. Yo ya no estaré cuando esto ocurra, y no digáis a nadie, lectores queridos, por favor, que lo había anticipado veinte años antes, cuando todavía estaba muy mal visto pensar lo contrario y cuando casi nadie se quejaba. Como dice el psicólogo Howard Gardner: cuando una idea es fácilmente aceptada es que no es creativa. Por este criterio, la mía lo es.

Tuve la oportunidad de constatar el contraste de sentimientos referidos a los distintos grados de conciencia social de pertenecer a una nación a raíz de los atentados terroristas en Estados Unidos (2001), Madrid (2004) y Londres (2005). En España, la agresión terrorista no sirvió más que para emponzoñar todavía más la división partidista, provocando un cambio de gobierno a raíz del impacto de los atentados, supuestamente tramados para castigar la participación española en la guerra de Irak.

En Gran Bretaña, en cambio, y por supuesto en Estados Unidos, los atentados generaron una marea de gente decidida a demostrar a los terroristas que no lograrían abatir los ánimos y conductas que ahora esos últimos denostaban. Los atentados galvanizaron la unión en lugar de la división.

En el verano de 2005 me encontraba en Londres cuando los terroristas islamistas cometieron sus atentados criminales en el metro. Llevaba pocos días en la capital británica y estaba tan absorto analizando la documentación disponible para el libro que andaba ultimando que apenas encendía la televisión o salía a comprar el periódico. Pasaron horas hasta que me enteré de la tragedia, a través de las llamadas de amigos y familiares desde España.

Cuando puse la televisión pude contemplar la riada humana que volvía a casa andando. El metro de Londres estaba paralizado. Mi memoria -contextual, desde luego- no olvidará jamás aquellas imágenes ni aquel recuerdo. La alarma sellada en los rostros de la gente de la calle y, al mismo tiempo, la convicción que emanaba de ellos de que los terroristas no conseguirían cambiar el rumbo de la vida británica. La memoria de aquel recuerdo indica dos cosas: el concepto de manada, la identidad social y la identidad individual se fundían y afl oraba incólume en aquellas latitudes; en lo que se refería al mecanismo de la memoria, era el contexto lo que seguía contando, como estaban apuntando varios científi cos amigos de Harvard y Nueva York: cuanto más llamativo es el contexto, mejor para la memoria.

Sugiero que seguía incólume aquel sentimiento de identidad social porque treinta años antes -cuando me tocó residir una década entera en Gran Bretaña- ya había tenido ocasión de palparlo. ¿Cuándo se fortalece ese sentimiento? ¿Qué condiciones deben darse para que la manada se haga aparente?

Creo haberlo descubierto a comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado. Vivíamos en el sur de Londres, cerca del río, en un barrio llamado East Sheen, cercano al más poblado y conocido de Putney.

Además de pasear al perro, yo pasaba las tardes de los domingos escuchando los discursos amables y bien intencionados de mi vecino a su hija de siete años, que se fi ltraban indiscretos a través de las fi nas paredes. Esa conversación giraba siempre en torno al acento inglés de la niña, que debía parecerse como una gota de agua a otra gota al inglés que allí llaman de Oxford. Tanto Pam, su mujer, como el marido, Nigel, no se cansaban de corregir el acento de su hija para que nadie distinguiera su modesto origen social del de cualquier joven graduado de las universidades de Oxford o Cambridge. Los psicólogos no habían descubierto todavía que, lejos de repetir las admoniciones del padre, el otro miembro de la pareja debía hacer un esfuerzo para respaldarlas desde supuestos parecidos pero no idénticos:

«Cuando hayas terminado con las vocalizaciones del padre vente a la cocina y escucharemos ópera» -habría debido decir Pam, en lugar de insistir mecánicamente en que se fi jara en las vocalizaciones del padre. Para desgracia de la niña, su madre no hacía más que repetirle: «Fíjate bien en cómo vocaliza tu padre».

Me asombraba el respeto implícito de Pam y Nigel hacia sus predecesores en la alta burguesía y nobleza inglesa. Subliminalmente, estaban inculcando a su hija que aquellos antepasados habían servido bien a su país; tan bien, que valía la pena imitar su acento y sus maneras. Justo lo contrario de lo que había ocurrido en España, donde el buen acento, el cultivo de la música o la ciencia lo predicaban sin saberlo los villanos de Salamanca.

Hubo dos grandes científi cos, Pierre-Simon de Laplace y Gottfried Leibniz, que señalaron con el dedo la fuente del optimismo que, por fortuna, sustenta la oposición entre lo posible y lo imposible. El primero fue siempre mi favorito, porque su esperanza y la que infundía a los demás se alimentaba, sencillamente, en el método científi co. Si Newton había sido capaz de formular las leyes que regían el universo, el resto podríamos profundizar en aquel sueño; como recuerda el cosmólogo y profesor de astronomía de la Universidad de Sussex John D. Barrow, «podríamos conocer completamente el futuro -puesto que Newton pudo sellar las leyes de la naturaleza- mediante una mente lo sufi ciente grande para conocer completamente el estado actual del universo y desarrollar los cálculos necesarios para perfi lar el futuro».

Al parecer, Napoleón se sintió tan intrigado por el teorema sobre el equilibrio permanente de los cuerpos celestes expuesto por Laplace que le invitó a conversar con él: «Me gusta mucho su teoría, pero ¿la ha consultado con Dios?», fue la primera pregunta dirigida al sabio. «No; no hacía falta porque ya lo he comprobado yo -fue la respuesta de Laplace-. Todo lo demás se puede consultar », añadió.

Me gusta recordarles a mis nietas que el cúmulo de las cosas ya comprobadas es ínfi mo, comparado con las que no lo están. Pero ese porcentaje de lo comprobado está aumentando a tasas geométricas y transformando nuestra concepción del mundo.