Fotograma de 'A nuestros amores' (1983).

Maurice Pialat, el cineasta de las emociones inconfesables que aún merece justicia

Con motivo del centenario del nacimiento del cineasta francés, vuelven a las salas sus diez largometrajes restaurados en 4K. Una oportunidad para redescubrir al autor de 'A nuestros amores'.

Más información: Eduard Fernández, Premio Nacional de Cinematografía 2025 por "dos interpretaciones sobresalientes"

No importa cuál escojamos de las diez grandes obras que dirigió en las casi tres décadas de su carrera, desde que con 44 años debutó en el largometraje con La infancia desnuda (1968): cualquiera de ellas nos imanta y nos impacta con una energía descomunal.

Todo en el cine de Maurice Pialat (Cunlhat, 1925-París, 2003) es enérgico, crudo, de una clase de realismo que no admite otro contexto más que el suyo. Pareciera que sus películas no están hechas para el espectador, sino que sus personajes adquieren vida propia más allá de lo que el cineasta hubiera imaginado.

Pialat es un director que siempre está en deuda con sus criaturas, con las vidas que captura, con sus intérpretes y actores no profesionales a los que mezclaba indiscriminadamente en el set para ver qué clase de aleaciones resultaban. Vestigios de ficción y arrebatos de documental colapsando una y otra vez frente a la cámara. Su cine no admite concesiones ni sentimentalismos. Su cine es vida y su vida entera quedó inscrita, exorcizada, en los márgenes de la pantalla.

Aunque no planificada, la existencia de Pialat se lee en sus filmes. Una infancia dolorosa y de abandono, un divorcio traumático, la muerte de sus padres (La boca abierta, 1974) y el sentimiento constante de orfandad, su propia paternidad (El niño, 1995)…

En La infancia desnuda introdujo sus elementos recurrentes: el entorno provinciano y el retrato de la burguesía, la sensación de pérdida y de desplazamiento, sobre todo a través de las estructuras abruptas (largas secuencias, elipsis abismales, diálogos explosivos) y las crisis familiares, del patriarcado y la tradición.

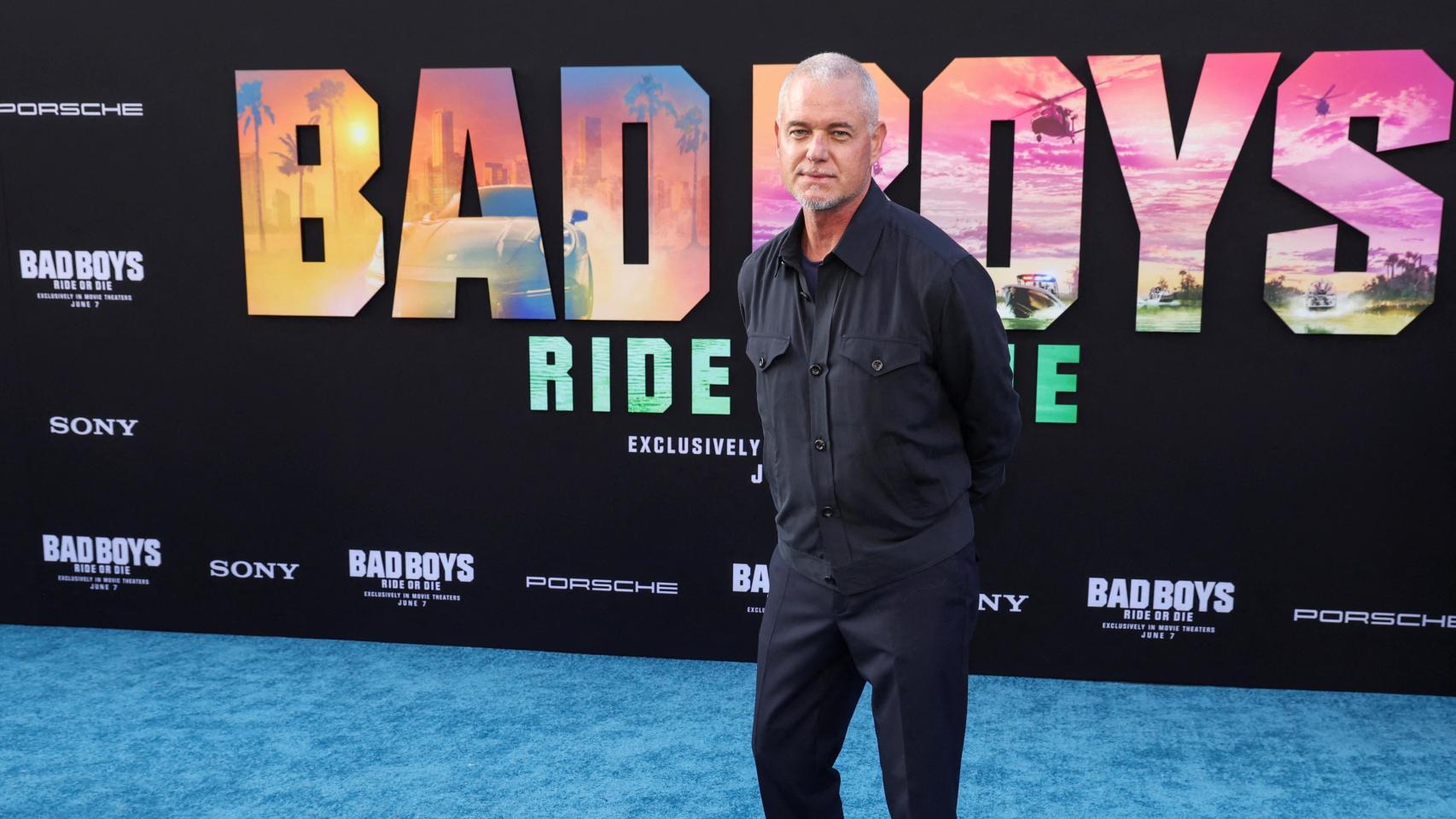

Fotograma de 'El niño' (1995).

Su cine destila la Francia atrapada entre la parálisis moral de la posguerra y el nuevo conservadurismo de la sociedad de consumo y las ilusiones de liberación a través del cuerpo. Es un cine físico, casi háptico, cuyos mejores momentos brotan de la sensualidad o de la crueldad, de gestos que rompen el status quo narrativo. Todo parece pender de un hilo (de una mirada) y en cualquier segundo la película implosiona y se (nos) hace pedazos.

Hay numerosos personajes en sus películas, sean hombres o mujeres –pensemos en la hermosa criatura interpretada por Jean Yanne en Nunca envejeceremos juntos (1972) o en la jovencísima Sandrine Bonnaire de Nuestros amores (1983)–, que no encuentran la forma de aferrarse a una felicidad pasajera, a un presente siempre amenazado por un futuro extraviado, en el que resulta imposible conectar con el ser humano de una forma satisfactoria.

Su cine se vio en las salas francesas más que toda la 'nouvelle vague' junta, y aún así sigue reclamando justicia

De un modo u otro, en su cine, toda relación humana conduce al dolor, y sus personajes, como el de Gerárd Depardieu en El niño, el último filme que dirigió, están condenados a tormentos que les torturan tanto a ellos mismos como a las personas que aman. Las contenidas lágrimas finales de Sophie (Géraldine Pailhas) en esta película, de hecho el último “trozo de vida” en la filmografía de Pialat, nos conmueve de forma indescriptible no solo porque condensa toda la carga emocional del filme, sino acaso la esencia en bruto de las conquistas de su cine.

Esas conquistas, formales y narrativas, nos direccionan hacia el centro sísmico de la modernidad cinematográfica, específicamente a su capacidad para el naturalismo y la potencia de las emociones.

Fotograma de 'La infancia desnuda' (1968)

Rossellini, Cassavetes, Rohmer y Pialat como condensadores de flujos de verdad que anteriormente, en el cine clásico, no se habían visto, más bien sentido, y que la post-nouvelle vague, el cine iraní (Mohsen Makhmalbaf, Abbas Kiarostami), el taiwanés (Hou Hsiao-hsien, sobre todo) y cineastas aplicados en las sendas del realismo, como Richard Linklater o Abdellatif Kechiche, han convertido en el centro de sus poéticas.

El caso de Pialat es especial, acaso único en su estirpe (solo el mejor Cassavetes, con quien compartía métodos de improvisación y cercanía con los actores, es comparable), dado que nos da la medida del potencial del cine para capturar un momento dado en su caótica espontaneidad, en su inmediatez, de modo que podemos observar la belleza, por más dolorosa que sea, tomando cuerpo, aconteciendo sin más preámbulos o señales de anticipación.

Incluso en Police (1985), Bajo el sol de Satán (1987) o el inolvidable biopic Van Gogh (1991), historias más vinculadas al cine de género, esos instantes volcánicos definen su energía.

Fotograma de 'Bajo el sol de Satán' (1987)

Reconocido por la crítica y agasajado en Cannes (donde al recoger el premio honorífico levantó el puño frente a sus detractores), su cine se vio en salas francesas más que toda la nouvelle vague junta, y aun así sigue reclamando justicia en la historia del cine. Pialat nunca alcanzó el estatuto de icono como Truffaut, pero fue el maestro de la liturgia cotidiana.

Cuando el espectador busca en el patio de butacas un lugar donde escapar del mundo y su ruido, el cine de Pialat nos arroja de lleno a sus fauces para revelarnos emociones inconfesables y hacernos sentir más vivos que nunca.