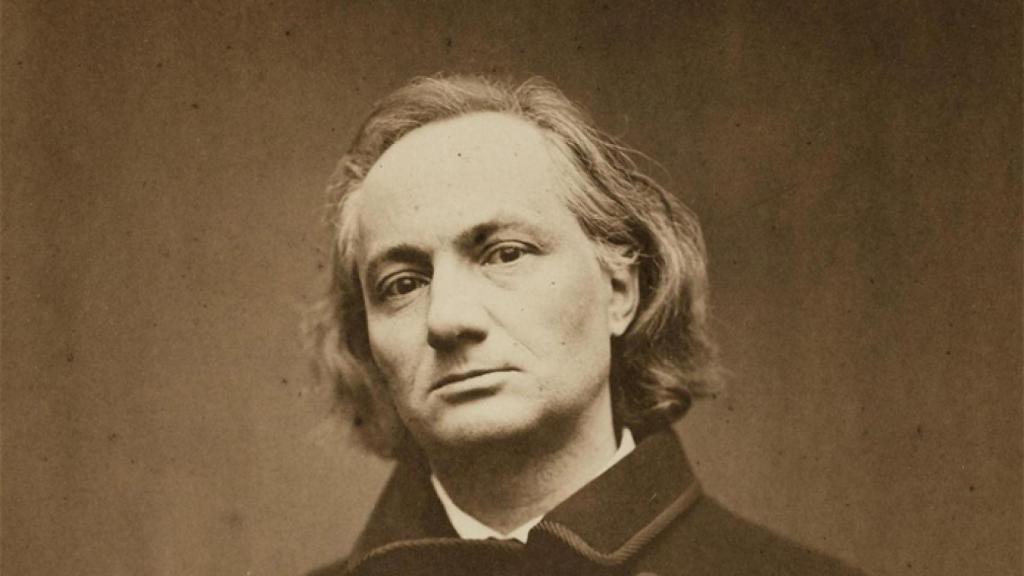

Charles Baudelaire

Baudelaire al desnudo

Espíritu turbio y atormentado, Baudelaire se relaciona de forma problemática con todo lo que ama. Afirma que el arte y el amor son prostitución. Y que la nota distintiva del amor es la crueldad

En una ocasión, Charles Baudelaire visitó el Louvre acompañado por Louise Villedieu, una prostituta “de cinco francos”. Louise se escandalizó con los cuadros y estatuas de desnudos y le tiró de la manga, preguntándole cómo era posible que las autoridades permitieran esa indecencia. El poeta comparaba su reacción con la de los burgueses que se indignaron con Las flores del mal. En 1857, la obra fue acusada de “ultraje a la moral pública” y se ordenó que se suprimieran seis de sus poemas. ¿Qué había en esos poemas? Una amante desnuda que se dejaba acariciar en un diván. Un canto al amor lésbico. Pelvis insinuantes, senos ardientes, alegres travestidos, placeres impuros, aromas turbadores, meretrices indolentes. La ley solo reparó en los aspectos sexuales, no en la filosofía que se esbozaba detrás de los poemas. ¿Cuál era esa “terrible filosofía” a la que a veces se refería Baudelaire, admirador de Sade y Poe? ¿Qué ideas y valores se esconden en su obra, a veces despachada como un simple ejemplo de “arte por el arte”, pasando por alto su cosmovisión, altamente provocadora y deliberadamente paradójica?

La posteridad ha celebrado a Baudelaire como el artífice de una renovación poética que introdujo nuevos temas, como el spleen, las correspondencias y la fascinación por las ciudades, donde apreció una “embriaguez religiosa”. Paul Valéry y T. S. Eliot le consideraron el padre de la modernidad. Por sus innovaciones formales, por su subjetivismo exacerbado, por su exploración de los límites. Quizás no se ha destacado tanto que Baudelaire, el “Dante de una época decadente” según Barbey d'Aurevilly, fue también un moralista de la talla de Nietzsche y André Gide, pero nunca pretendió ser coherente y cultivó “el aristocrático placer de desagradar”, mofándose de la prudencia, el tacto y la ecuanimidad. Jean-Paul Sartre señaló que eligió “existir para sí mismo”. Nunca quiso comprometerse, ni ensuciarse con afectos ni sentimentalismos. Su dandismo le alejó de la compasión y la ternura. Narcisista sin mala conciencia, despreció la cortesía y la generosidad. No le importó ser una marioneta del diablo, pues consideró que la verdadera libertad era hija del mal y la putrefacción. Rebelde, desafiante, extravagante, afirmó que el suicido era un sacramento y exaltó la esterilidad. “Baudelaire solo tuvo relación consigo mismo –escribe Sartre-, permaneció tan solitario como un niño que se masturba, la voluptuosidad que sintió no tuvo su fuente en ningún acontecimiento exterior, no dio nada, hizo el amor a un bloque de hielo. […] Fue un eterno menor, un adolescente envejecido, y vivió en el furor y el odio”. Ese furor incendiaba su mano, inhibiendo los reparos. En sus Cohetes y en Mi corazón al desnudo, dos colecciones de notas y aforismos que se publicaron póstumamente y que componen una especie de diario íntimo, explica su filosofía, manifestando su repugnancia por la sociedad, los convencionalismos, la moral y algunos de sus contemporáneos.

Aunque había participado en la revolución de 1848, luchando en las barricadas, Baudelaire era católico y tradicionalista. Su guía espiritual era Joseph de Maistre, apologista del Antiguo Régimen y feroz enemigo de la Revolución francesa, un acontecimiento que calificaba de satánico y “radicalmente malo”. Baudelaire se inspira en su pensamiento para afirmar que “aunque Dios no existiera, la religión seguiría siendo santa y divina. Dios es el único ser que para reinar no tiene ni necesidad de existir”. Lo verdaderamente real es el espíritu, no la materia. Pese a declararse católico, flirtea con el panteísmo (“yo soy todo; todo es yo”) y la blasfemia. No se trata de una contradicción, sino de algo inherente a la fe. Solo blasfema el que cree en Dios. El verdadero ateo no pierde el tiempo maldiciendo algo que considera inexistente. Espíritu turbio y atormentado, Baudelaire se relaciona de forma problemática con todo lo que ama. Afirma que el arte y el amor son prostitución. Y que la nota distintiva del amor es la crueldad, no la delicadeza. “La voluptuosidad única y suprema del amor –escribe el poeta- estriba en la certidumbre de hacer el mal. El hombre y la mujer saben, desde que nacen, que en el mal se halla toda voluptuosidad”. El mal del que habla Baudelaire está más cerca del juego que de la iniquidad. “La vida solo tiene un encanto verdadero: el encanto del Juego”. Un juego que se justifica por sí mismo, no por lo que se disputa. Como buen dandi, Baudelaire admite que ganar o perder le resulta indiferente. En ese juego, solo hay un valor absoluto: la Belleza.

La Belleza es “algo triste y ardiente”. La alegría no puede ser un componente de la Belleza. La Belleza se alimenta de la Melancolía y el Dolor. El tipo más perfecto de Belleza es Satanás, como advirtió Milton. Baudelaire nunca abandona el terreno de la escatología cristiana. Su ética y su estética se forjan en contacto con ella, suscribiendo o negando sus postulados. Piensa que el hombre es una criatura manchada, caída, herida en su ser más íntimo por el pecado. Frente a esa desgracia solo cabe el consuelo de la plegaria, “una operación mágica” impregnada de “una corriente eléctrica”. La burguesía no entiende el carácter trágico del cristianismo. Su fe apenas difiere de la estolidez de una vaca rumiando. España es el país que mejor comprende la fe, pues “pone en la religión la ferocidad natural del amor”. Solo hay algo peor que un burgués: un demócrata. El demócrata aspira a implantar “una bajeza universal”, con el pretexto de alcanzar la igualdad entre los hombres. No entiende que estamos “naturalmente depravados” y que esa deficiencia solo puede apaciguarse sometiéndose a una “jerarquía razonable”. En realidad, “solo hay tres seres respetables: el sacerdote, el guerrero, el poeta. Saber, matar y crear”. Lo demás está hecho “para el látigo. Desconfiemos del pueblo y del sentido común”. El poeta solo puede ser un dandi y la ética del dandi es “ser sublime sin interrupción”. El dandi cultiva el artificio. Vive y duerme delante de un espejo. La mujer es la negación de esa forma de vida. La mujer siempre es natural y, por tanto, “abominable”. No es capaz de “separar el alma del cuerpo. Es simplista, como los animales”.

¿Qué movió a involucrarse en la revolución de 1848 al católico y tradicionalista Baudelaire? Según sus propias palabras, el “gusto por la venganza”, el “placer natural de la demolición”. Nunca le preocupó ser un hombre útil o consecuente. Su principal anhelo era “hacer bellas frases”, como Robespierre. En sus diarios, admite que carece de ambición y aclara que sus convicciones son demasiado elevadas para las gentes de su tiempo. No cree en el progreso histórico. Solo hay progreso individual. Reconoce que siempre ha sido un solitario, pero no le aflige, pues “el verdadero héroe se divierte solo”. Baudelaire cree en la ética del trabajo. No por su utilidad, sino porque resulta “menos fastidioso que divertirse”. Entre sus convicciones elevadas, el autor de Las flores del mal cita su fervor por la pena de muerte y se opone a proporcionar cloroformo al reo, pues “le privaría de la conciencia de su grandeza, suprimiéndole las probabilidades de ganar el Paraíso”. No es una idea original, sino extraída de Maistre, que exalta la figura del verdugo como pilar del orden social.

En Mi corazón al desnudo, Baudelaire se muestra implacable con los belgas, los franceses y George Sand, a la que compara con una letrina, asegurando que es pesada y charlatana. Sand cree en Dios, pero en “el Dios de las porteras y los criados ladrones”. En cambio, Baudelaire cree en el Dios de Maistre, que ha impuesto un orden jerárquico en el universo, santificando las desigualdades. Define a Dios como el “ser más prostituido” del universo, puesto que es “el amigo supremo de cada individuo”. Baudelaire se propone ser “un gran hombre” y “un santo para sí mismo”, no para los demás, que no le interesan: “El literato es el enemigo del mundo”. Sabe que hay una barrera infranqueable entre unos seres humanos y otros. Todos estamos incomunicados, especialmente los amantes, que ilusamente creen acceder al otro porque intercambian fluidos. Baudelaire desdeña a la mayoría de los escritores, “jornaleros demasiado ignorantes”. Alaba el trabajo, pero afirma que él ha crecido como creador gracias al ocio. Nunca ha soñado con ser un sabio. Solo es un diletante. Sabe que escribir es prostituirse, pero pretende hacerlo de una forma original. Lamenta que su condición de literato menoscabe su capacidad de fornicar: “La fornicación es el lirismo del pueblo”. Solo los gañanes fornican bien. Los tenderos carecen de esa virtud. Son los hombres más abyectos, pues el comercio es “la forma más vil y baja de egoísmo”.

Baudelaire confiesa que desde niño ha propendido al misticismo. Siempre ha hablado con Dios. Aunque es un libertino, ensalza la sobriedad y la castidad. No le incomoda decir una cosa y, al poco tiempo, la contraria. La vida le inspira tanto horror como fascinación. Dormir le aterra, pues en sus sueños bullen horribles pesadillas. Piensa que rezar es lo único que puede protegerle de esas visiones terroríficas: “El hombre que sabe hacer su oración por la noche es un capitán que pone centinelas. Puede dormir”. Hijo póstumo del Romanticismo, la oración no le parece un acto de piedad, sino una forma de transitar entre dos mundos, poniendo en contacto lo natural y lo sobrenatural, lo cotidiano y lo extraordinario. La filosofía de Baudelaire se inscribe plenamente en la bohemia: rebeldía, dandismo, odio a las actividades productivas, una fe esteticista y arcaica. Todos estos aspectos, relativamente inocuos, conviven con otros no tan inofensivos o abiertamente deleznables: desprecio por la democracia y las clases populares, resentimiento, nihilismo, misoginia, sadismo.

Muchos bohemios se transformaron en fanáticos de una idea. Fue el caso de Hitler, un pintor mediocre de vida desordenada. Fascinado por la liturgia católica, odiaba la ternura evangélica. Amante de lo grande y heroico, le repugnaba el comercio y la democracia. Resentido y sádico, descargó sus frustraciones –ese látigo del que habla Baudelaire- sobre los que consideraba pueblos e individuos inferiores. La “terrible filosofía” de Baudelaire encierra el germen de las tempestades de acero del siglo XX. En su último tramo, el Romanticismo abriga la idea de que la Belleza está por encima del Bien y constituye un fin en sí mismo. Esta escisión prepara el tránsito de la bohemia al fervor revolucionario. El culto a la transgresión, que inhibe las objeciones morales, se transforma en furor exterminador. El gabinete de Sade, que inmola vidas en el altar del placer, prepara la rampa de Auschwitz, donde se sacrifica a los impuros y enfermos en el laboratorio de una nueva humanidad. Baudelaire fue un gran poeta, pero eligió el abismo. Fue el verdugo de sí mismo. Vivió y murió en la infelicidad y el tedio. Su rebeldía fue estéril, pues nunca pensó en los otros, salvo para manifestar su desprecio por ellos. “Somos todos ahorcados o ahorcables”, escribió, expresando su convicción de que la esencia del ser humano es la indignidad. Se vio a sí mismo como “un perfecto químico”, como “un ángel torturado”. Su concepto del paraíso fue un canto a la muerte: “No saber nada, no enseñar nada, no querer nada, no sentir nada, dormir y dormir más todavía”. Siempre pensó que el acto de matarse era “el más razonable de la vida”. Pese a su nihilismo, nos dejó versos que nos reconcilian con la existencia, como el poema dedicado al sol incluido en Las flores del mal:

Por la vieja barriada, donde, de las casuchas

Las persianas ocultan las lujurias secretas

Cuando el astro cruel furiosamente hiere

La ciudad y los campos, los techos y sembrados,

Quisiera ejercitarme en mi esgrima fantástica

Husmeando en los rincones azares de la rima,

Tropezando en las sílabas, como en el empedrado,

Acaso hallando versos que hace tiempo soñé.

Ese padre nutricio, que huye de las clorosis,

En los campos despierta los versos y las rosas;

Logra que se evaporen hacia el éter las penas

Saturando de miel cerebros y colmenas.

Es el quien borra años al que lleva muletas

Y le torna festivo como las bellas mozas,

Y a las mieses ordena madurar y crecer

En la inmortal entraña que desea florecer.

Cuando, como un poeta, desciende a las ciudades,

Ennoblece la suerte de las cosas más viles,

Y penetra cual rey, sin séquito ni pompa,

Tanto en las casas regias como en los hospitales.

(Versión de Antonio Martínez Sarrión)

Es imposible leer estas palabras y no pensar que la poesía siempre trasciende las intenciones de los poetas, empujándoles una y otra vez a las orillas de la vida, pese que su espíritu anhele anonadarse en las sombras. Baudelaire, que tantas veces celebró la noche, nos legó una oda al sol donde la muerte retrocede ante la expectativa de una nueva primavera. Detrás del bohemio y el revolucionario, había un niño que aún sonreía a la luz y los campos a punto de florecer. Su “terrible filosofía” se tambaleó ante una belleza exenta de dolor y desgarro.