Image: Gauguin. Los otros simbolistas

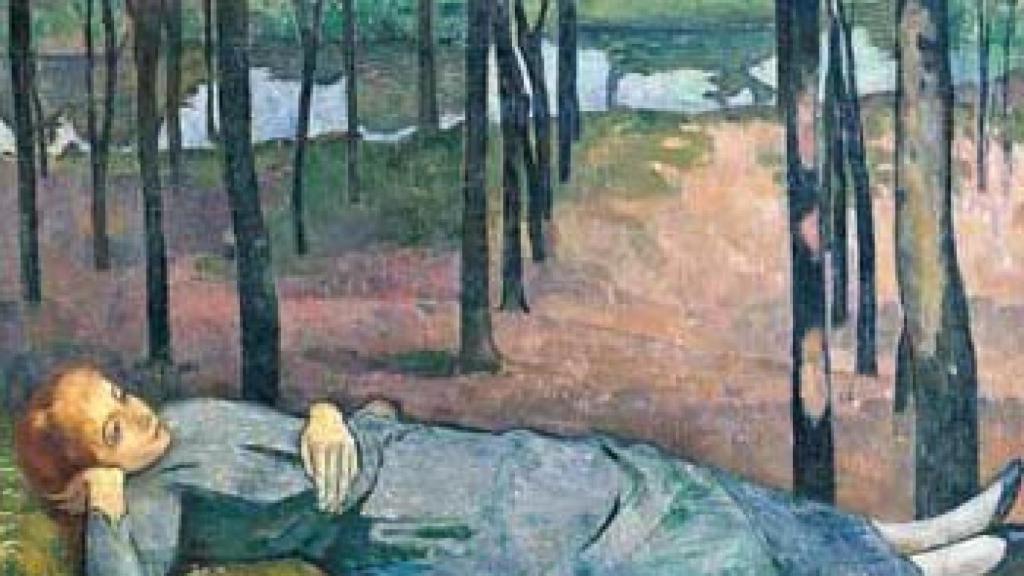

Bernard: Madeleine en el bois d’amour, 1888. Museo D’Orsay, París

"Pont-Aven no es más que un inmenso taller de pintura al aire libre. No se puede dar un paso sin pisar un viejo tubo aplastado, raspaduras de paletas, o sin encontrar un trozo de papel Wathman emborronado de colores". Así se describía, en una revista de 1885, el pueblo de la Bretaña francesa que Gauguin comenzó a frecuentar en 1886 y que sería la base desde la que se ejercería su "magisterio". En 1888 Gauguin tiene 40 años y apenas lleva cuatro trabajando profesionalmente en la pintura. Se ha distanciado ya claramente del Impresionismo de su maestro Pissarro, pero no acaba de encontrar una formulación estilística y teórica. Ha pasado un duro año en Martinica, de donde trae una disentería de la que no se ha curado, y se siente aislado en la Bretaña, superpoblada de artistas en las vacaciones pero bastante solitaria en invierno. Ese mes de agosto es trascendental en su carrera. Llega a Pont-Aven émile Bernard, culto, atrevido, con sólo 20 años, al tanto de la modernidad y practicando el tipo de pintura de formas simplificadas, contornos vigorosos y colores intensos y planos que conocemos como cloisonismo. Gauguin hace suyas esas innovaciones -que coincidían con su propia evolución- en poco más de un mes y, en septiembre, ya está pintando su obra maestra de ese momento: La visión después del sermón.Entre los jóvenes que pasan unos meses en Bretaña se encuentra Paul Sérusier, alumno aventajado de la Académie Julian. Fascinado por la personalidad de Gauguin, le ronda hasta que Bernard le facilita el encuentro. A la mañana siguiente, en vísperas del regreso de Sérusier a París, salen al Bois d´Amour, bosque próximo a la localidad, y el joven pinta siguiendo las indicaciones de Gauguin, que le anima a utilizar los colores más extremados y atractivos, un paisajito. Entusiasmado, enseña la pequeña tabla a sus compañeros de la Académie Julian, Maurice Denis, Paul Elie Ranson, Henri-Gabriel Ibels y Pierre Bonnard: es El talismán, materialización del sueño de un arte nuevo. El contacto con Gauguin se mantiene a través de sucesivas estancias de Sérusier en Bretaña, donde comparte con él la escapada a Le Pouldu, y en París, donde el grupo estudió por fin en directo las obras de adelantados de Pont-Aven en la exposición de 1889 en el Café Volpini. Para entonces, se llaman ya a sí mismos los "nabis" (profetas, en hebreo) y se les han unido édouard Vuillard, Ker-Xavier Roussel, Félix Vallotton, Rippl-Ronaï, Georges Lacombe y Aristide Maillol, además de Meyer de Haan, Jan Verkade, y un par de pintores británicos. Es en este núcleo heterogéneo donde toma cuerpo la herencia más inmediata de Gauguin.

Pero ¿qué hay de Gauguin en estos artistas? Es evidente que Sérusier emula tanto la técnica como los motivos de su ídolo, pero el parentesco es muy difuso en el resto. Según lo aclararía Denis, les atraía de él "las superficies pesadamente decorativas, poderosamente coloreadas y cernidas por un trazo brutal". Fue, tal vez, una concepción de la superficie pictórica lo que tomaron de él. Pero también fue un ejemplo a seguir en otro sentido. Estos muchachos que jugaban a las sociedades secretas y se ponían motes entre grandilocuentes y burlescos eran productos de su tiempo. Y lo que los tiempos traían era un rechazo del realismo que había dominado en la segunda mitad del siglo XIX. Dos años antes del encuentro entre Gauguin y Sérusier, en 1886, Jean Moréas publica su Manifiesto simbolista, hito temporal en la consideración del Simbolismo como movimiento. Simbolistas, aunque no se llamasen así, los había desde la década de los setenta (en pintura Puvis de Chavannes, Odilon Redon), y se había ido gestando entre las clases más favorecidas un ánimo contrario al positivismo, teñido de esteticismo y gusto por lo exótico y lo decadente. Gauguin frecuentó los círculos simbolistas sólo después de haber elegido su camino en Martinica y Pont-Aven, y su relación con ellos no fue de comunión total: el gran estratega que era el pintor les utilizó como amplificadores de su ambición (al igual que hizo con los nabis), y a los escritores simbolistas Gauguin les vino bien porque hasta entonces no habían tenido en las artes plásticas un equivalente de auténtica valía (Puvis y Redon renegaban de ellos). Pero los nabis estuvieron desde el principio ligados a la moda simbolista. Les encantaban las ciencias ocultas, la música de Wagner, la filosofía, la poesía más moderna. Para ellos (a excepción de Sérusier) la pintura de Gauguin era sólo uno más de sus intereses, y algunos no llegaron a tener una relación directa con él. Admirarían, como es natural, enormemente su talento y su valentía, pero parece que fue para ellos, sobre todo, paradigma de un arte plenamente contemporáneo no atado -como sí lo estaban la pintura académica y el Impresionismo- a la realidad. La audacia en el estilo, el misterio en la representación, el aprecio por lo arcaico y el desprecio a lo cotidiano, junto a los componentes religiosos y esotéricos, eran rasgos del Simbolismo literario que se encontraban también en Gauguin y que atraían fuertemente a estos jóvenes.

En las obras de los nabis en los 90 (período que cubre esta exposición), y sobre todo en los primeros años del siglo, se percibe un atrevimiento plástico enorme, en algunos casos incluso de mayor radicalidad que en el propio Gauguin, a dos pasos de la abstracción. En general asumieron con decisión algunos rasgos de la estampa japonesa (que ya había sido muy importante para Gauguin y Bernard), como la simplificación de formas, la planitud, la línea sinuosa o la composición sorprendente y la ausencia de perspectiva. Pero sólo durante dos o tres años se puede hablar de un grupo cohesionado (aunque continuaron exponiendo juntos durante toda la década), y en su distanciamiento jugaron un papel determinante dos aspectos: su éxito como decoradores y sus diferentes orientaciones argumentales.

Los nabis no tuvieron que oponerse al establishment artístico ni al rechazo social. Frente a los desvelos y afanes de los Impresionistas y sus sucesores, ellos gozaron de una posición cómoda. La razón es que encajaron a la perfección en la moda modernista que se extendía entonces por doquier. Jan Verkade exclamaría: "No más cuadros de caballete. La pintura debe ponerse al servicio del arte total... ¡Ya no hay cuadros, no hay más que decoraciones!". No sólo hicieron diseños para papeles pintados, tapicerías y muebles: sus relaciones con los círculos literarios les condujeron a las decoraciones teatrales (Vuillard fue un gran innovador en este terreno) y a la ilustración de libros y revistas. Además, en consonancia con su defensa de la pintura mural, hicieron numerosos paneles para las casas de los ricos burgueses, así como vidrieras (destacando las de Denis). Esta "profesionalización" fue retrasando las reuniones del grupo que, sin que se establecieran dentro de él facciones, se hallaba interiormente escindido entre los que perseguían un arte más o menos místico (Denis, Sérusier, Verkade, Ranson) y los que se apegaban a lo más o menos cotidiano (Bonnard, Vuillard, Roussel). Denis, católico practicante, dedicó buena parte de su producción a los temas cristianos; Verkade tomó los hábitos en Alemania, en un monasterio de monjes pintores con férreas normas estéticas, las cuales obedecería Sérusier a mediados de los 90. Bonnard y Vuillard, por su parte, se concentraron en la esfera laica, y desarrollaron una pintura de interiores con misterios débilmente latentes y centrada en la construcción de superficies cromáticas en las que entretejían fondo y figura. Poco que ver con el inquietante simbolismo pictórico suizo o belga, o con los más literarios y conservadores Rosacruces franceses, con los que el devoto Bernard llegó a exponer. Y poco que ver, finalmente, con la fuerza formal y simbólica de la pintura de Gauguin en Tahití.