Esta semana la empecé contrariada, pero la acabé feliz porque a este lado siempre hemos sido profesionales de la remontada. Todo arrancó cuando este aciago lunes la editorial británica de Roald Dahl comunicó que iba a "adaptar" sus libros a la "sensibilidad de las nuevas generaciones", recortando palabras como "gordo", hablando de "gente" en lugar de "hombres" o sustituyendo una referencia a Kipling por una a Jane Austen. "Adaptar" era un verbo generoso. Se referían a "mutilar".

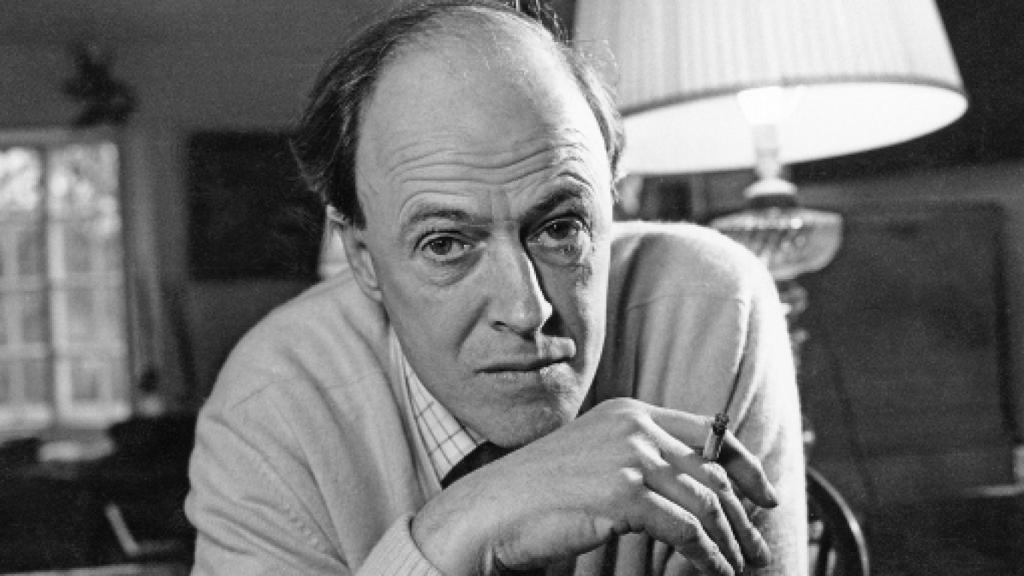

El escritor Roald Dahl.

Ya le habían llamado "machista" a cuenta de Las brujas. Ya le habían llamado "esclavista" a cuenta de los ‘oompa-loompas’ de Charly y la fábrica de chocolate.

Ya habían intentado ponerle el cascabel al gato.

Yo me imagino a mi primer amigo, que fue Roald Dahl, como a una calavera que se descojonaba de los pusilánimes a mandíbula batiente, irreductible en su condición de bromista trágico, de niño punk de internado, de tocapelotas de guardia.

A mí Roald Dahl nunca me hizo cruel, me hizo libre.

Me explicó la cuentista Ana Griott -que fue seleccionada hace dos años por el New York Times como una de las más excelentes del mundo- que "acabar los cuentos con condescendencia y corrección es un insulto". Ella, como Dahl, siempre les otorgó a los críos categoría y dignidad. "Los niños entienden a Cortázar porque hablan el lenguaje de lo simbólico; los padres no". Decía Ana que "el gato se come a la rata y eso para los niños no es sádico, es naturaleza". Decía que "los niños aprenden, en los cuentos, a sobrevivir, a no perderse en el bosque. Las niñas no necesitan eso: las niñas somos el bosque". Y nunca una sentencia me resultó tan hermosa y enigmática.

Lo más valioso de Roald Dahl siempre fue que nos trató -a los niños que fuimos y a los que nos sobreviven dentro- con insólita respetabilidad en un mundo que nos idiotizaba, y presumió nuestra inteligencia, salvaje y sin dulcificar, y no nos metió ninguna monserga sobre cómo ser modositos, como hace la industria editorial ahora. Yo doy las gracias por todas las veces en las que me dieron cancha siendo enana para extender mi bravura y mis exageraciones poéticas y cómicas, porque en la vida adulta el imperio es de la cobardía, de la literalidad y del aburrimiento.

Hay algo muy osado en tocar las letras de otro, algo más íntimo aún que pulsar sus zonas erógenas. Un genital, a menudo, no es tan privado como un sustantivo elegido a conciencia. No sé quién carajo se ha creído la gente que es para andar metiéndole mano al discurso ajeno.

En fin: la semana se fue encauzando cuando a eso del jueves leo que las editoriales de Dahl en España -Alfaguara- y Francia -Gallimard-se habían negado a la estupidez e iban a mantener sus obras tal y como fueron concebidas. Entonces dije "viva España". Y luego sonreí: "A veces".

La vida siguió y el sábado fui a ver la exposición de Lucian Freud en el Thyssen, el nietísimo, que les recomiendo de corazón, mejor con audioguía, porque autosuficientes tampoco somos. Pensé en Dahl y pensé en la soledad radical de tantos hombres y mujeres, de tantos creadores libérrimos, que se han visto incomodando a la moral imperante.

Freud es el pintor de la carne. De las carnes mórbidas y fuera del canon de señoras respetables -abogadas e inspectoras que se le abrían en flor en el estudio-, de los cuerpos homosexuales y amantísimos, de los enfermos de sida que estaban a punto de morir pero aún dormían plácidamente desvestidos abrazados a sus mujeres, como si la Parca no se hubiera fijado en ellos. Uno tiene que dormir y vivir así: como si nadie le estuviera viendo, aun en el siglo de la vigilancia.

Freud es el pintor del hombre que amamanta a un bebé -era una provocación: la modelo falló y sirvió ese caballero, dando lugar a su obra más luminosa- y de la niña desnuda que se tumba en el suelo y mira a una planta crecer pensando en sí misma, con angustia. Es el pintor del deseo extraviado. De las habitaciones de hotel donde se celebran las últimas veces, tan amarillentas. Es el pintor de la intimidad y del pacto secreto con la criatura observada.

El museo estaba a rebosar. Eso también me dio esperanza.

Luego fuimos a comer a la barra del Manero, en Claudio Coello: dos Godello y unos puerros a la brasa y quien no encuentra la belleza del mundo ya les digo yo que es porque no quiere.

Nevó en el Retiro, brevemente.

Llegué a casa y leí que los lerdos de la editorial británica de Dahl -que además son sus herederos: pobre hombre, qué jodido es el linaje- habían rectificado e iban a hacer dos versiones, una la clásica, otra la podadita. Será útil para distinguir a los estrechos de espíritu de aquí a futuro según la edición que manejen.

Abracé a mis radicales incomprendidos, y celebré que hayamos vuelto a vencerles a quienes nos escrutan duramente. Conozco un arma infalible para tumbarles: devolverles a sus juicios sumarísimos una mirada horizontal y transparente. Un espejo. Para que se miren ellos primero. Y cierren de una vez su censora boca.