Una bailarina protagoniza 'Un hombre entre el público'

Un hombre entre el público

Xita Rubert nos brinda el primer cuento de 2023, un diálogo entre una bailarina y un fantasma, aunque las identidades se van difuminando

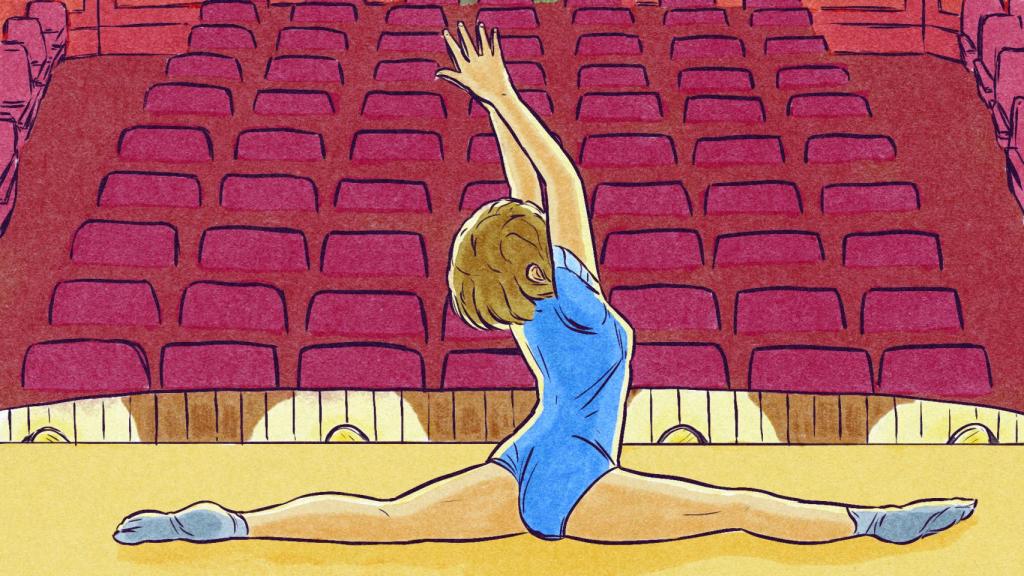

14 enero, 2023 02:12El patio de butacas estaba vacío, y yo, en el escenario, también. Saltaba y nada retumbaba dentro de mi cuerpo, hacía el espagat y ningún músculo se dilataba. Mis piruetas continuaron, culminó todo en una voltereta fallida y cuando terminé me incliné en una reverencia. ¿Hacia quién? Abrí los ojos y todas las butacas se levantaron admiradas, aunque ellos no.

Me retiré hacia los bastidores. Ninguno de mis sirvientes tiene cara, así que no puedo saber quién lo preguntó, pero alguien preguntó por qué había bailado así. Yo, que me he acostumbrado a maltratar a los sirvientes, le tiré un hueso, es decir, una frase:

–Si pudiese explicarlo, no tendría por qué convertirlo en pirueta.

La frase la había copiado de otra bailarina, pero él no se dio cuenta. Cuanto más ignorantes los sirvientes, mejor, más manipulables cuando creen que son ellos quienes se ríen de ti. Tiene tremenda gracia todo el asunto, pero es un asunto para otro día. El asunto de hoy es por qué había bailado yo de aquel modo. Al sirviente no le bastaba con mi frase plagiada.

Entonces lo miré como si tuviese cara, como si no hubiese un hueco, y él me devolvió la mirada como si tuviese ojos en vez de cuencas vacías. Traté de tomármelo en serio, y mi propio fingimiento me infundió cierta gravedad. Entré en conversación:

–Tú mismo tienes la respuesta. Tú, como yo, eres un secreto. Y no puedes expresarte sino de modos indirectos, mediante piruetas y fiascos.

–No –repuso–. Yo puedo explicarme sin problemas. Puedo articular cualquier cosa. No tengo necesidad de las piruetas.

–¿Ah, sí?

–Sí.

[El cuento de diciembre: 'El sacrificio']

Intolerable. Semejante rebeldía. ¿Y a cuento de qué? Sabía que no apreciaba mis actuaciones, pero nunca había sospechado que tuviese ideas propias.

–De acuerdo –dije, fingiendo no darme cuenta de lo que estaba pasando–. Si puedes explicarte tan fácilmente, explícame, por ejemplo, por qué estás aquí. ¿Por qué trabajas para mí? Articúlalo.

–Porque me pagas.

–¿Seguro?

–Seguro.

–¿Sí? Si no te pagase, te marcharías. ¿Correcto?

Me miró desde las cuencas vacías. Me dio un poco de pena pero aguanté.

–No me marcharía, tienes razón –confesó, pero al ver que yo no contestaba de inmediato dijo–: porque te quedarías sola.

–Tengo nueve ayudantes más. Bastante menos maleducados que tú.

–A eso me refiero. Te quedarías con nueve en lugar de diez.

No contesté –él había dado en el quid de la cuestión– y conseguí que dudase de su acierto:

–De acuerdo, pues me marcharía, sí. Ése es el porqué de mi trabajo. El sueldo. Si dejases de pagarme, dimitiría o cambiaría de artista dentro de la compañía.

–Sabes que eso tampoco es cierto. No me dejarías. Así que vamos a cambiar el enfoque de la discusión. ¿Por qué trabajas, para empezar? No me refiero a mí ni a tu puesto conmigo, en la compañía, sino al trabajo, en general.

–Para mantenerme. A mí y a mi familia.

Me dio tal risa que se me pasó la pena de golpe:

–¿Qué familia? Tu familia soy yo.

Él también rio. Sentí placer. Tenía el albornoz extendido mientras hablábamos, preparado para mí; pero nunca hay que entrar en confidencias con el servicio

Él también rio. Sentí placer. Tenía el albornoz extendido mientras hablábamos, preparado para mí; pero nunca hay que entrar en confidencias con el servicio, por muy necesitado que uno esté, y, sobre todo, no hay que entrar nunca en un albornoz, el albornoz es cosa de uno. Para disimular mi error seguí entablando conversación:

–Bueno, estoy muy cansada. Creo que, en cualquier caso, te equivocas. No digo que mientas, sólo que te engañas. Ni trabajas por esa razón ni estás aquí porque en eso consista tu trabajo. Tú también eres un secreto y, si lo admitieras, todo resuelto. Entenderías lo estúpido de preguntar por qué tras cada una de mis piruetas.

Entonces lo besé. Pegué un salto para asegurarme de que él no me daba un lametazo de vuelta, gran repelús. Él recogió todo el fiasco –decoración, vestuario, las butacas, a mí– y después me llevó a la cama.

–Me refiero –le dije desde mi lecho– a que hay razones subyacentes a las razones.

–Ah, ¿y esa frase de quién es?

–Ésa es mía.

–¿Tuya? Imposible.

–¿Cómo que imposible? Me estás agotando. ¿A qué viene todo esto?

–Dímelo tú. ¿No eres tú la Maga, la Adivina, la Gimnasta del corazón?

–Menuda idiotez. ¿Quién dice eso de la gimnasta?

–Yo. Seré un siervo, señorita, pero fabrico mis propias frases.

[El cuento de noviembre: 'Estamos bien']

–¡Por favor! ¿Pero a qué… y desde cuándo he empezado a permitir que me respondas?

Hice un gesto deliberadamente cómico con la sábana, quedándome con las piernas descubiertas, casi en espagat. Él volvió a reír, imbuyéndome fuerzas para continuar:

–Si vas a seguir con esto, apágame la luz que me duermo. Pero si no, al menos reconoce que siempre existen razones subyacentes a las razones.

–Vamos a hacer un trato –dijo, acercándose como si no estuviera prohibido y lo guiasen instintos además de ideas y frases propias–: si te digo que sí, ¿te dormirás? ¿O sólo te servirá para hacerme la siguiente pregunta?

Asentí. Y él dijo de acuerdo, y que continuásemos la conversación mañana, que teníamos función muy temprano y el público lo agradece cuando he dormido, que se nota, que si no luego cuchichean y dicen cosas.

–Pero si tú no me miras cuando actúo, ¿cómo sabes si se nota o no si he dormido? ¿Y quieres que me duerma? Pues así no hay manera. Dime lo que dice el público. ¿Y qué te he hecho para que me plantes todas estas historias justo antes de dormir?

Me miró como si siempre me hubiese mirado, y yo lo miré como si mis ojos fuesen ojos y no cuencas vacías. Debió de arroparme porque noté algo cubriéndome entera, hasta la cabeza, y yo siempre rechazo las mantas porque son muy evidentes, aunque luego voy directa al albornoz. Al día siguiente, vi a un hombre entre el público, por primera vez alguien sentado en las butacas. En vez de reírse, aplaudió. Yo hice una reverencia. Hice el espagat. Volví a los bastidores y otro sirviente me esperaba. Me dijo que el Diez se había marchado, que había cambiado de artista, yo le dije Bienvenido y le pregunté cuál era su Nombre. Respondió a todo como si pudiera responderme. Debería haberlo matado pero en lugar de eso entablé conversación.

Xita Rubert (Barcelona, 1996) es escritora. Estudió Filosofía y actualmente se doctora en Literatura Comparada por la Universidad de Princeton. Su primera novela, Mis días con los Kopp (Anagrama, 2021), ha sido traducida en Brasil y próximamente lo hará en Alemania. Con uno de sus cuentos, “Flores para el bailarín”, fue finalista del Premio Ana María Matute de Relato.