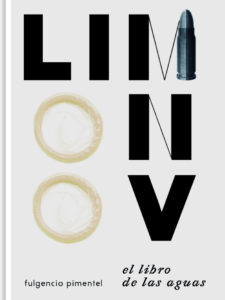

Limonov

Y Limónov anduvo sobre las aguas

Extravagante, novelesco, escandaloso... Publicamos en exclusiva unas páginas de la mejor obra del ruso, El libro de las aguas

Delincuente juvenil, poeta vanguardista underground, recluso en un psiquiátrico, disidente soviético en Moscú, indigente en Nueva York, mayordomo de un millonario, escritor de éxito en París, miliciano serbio en la Guerra de los Balcanes, golpista ruso, detenido sin cargos, director de un periódico de corte fascista, líder del postsoviético Partido Nacional Bolchevique… Eduard Limónov (nacido Eduard Savienko en Dzerzhinsk en 1943) es uno de los personajes más extravagantes, novelescos y escandalosos que han dado las letras rusas de las últimas décadas. Considerablemente prestigioso en Rusia como escritor, pensador y político de extrema izquierda, Limónov llegó a Occidente convertido en personaje de uno de los más complejos juegos entre realidad y ficción del escritor francés Emmanuel Carrère, Limónov, Premio Renaudot 2011.

El libro de las aguas (Fulgencio Pimentel), para muchos el mejor trabajo del ruso, fue escrito mientras se hallaba encarcelado en una prisión militar, acusado de terrorismo y tráfico de armas. En una inmersión radical en su ecléctica y anómala biografía, Limónov utiliza el agua (mares, ríos, lagos, estanques, piscinas, fuentes…) como hilo conductor de un relato que mezcla pasajes poéticos con otros de viva y descarnada crudeza. “He tratado de pescar en el océano del tiempo las cosas verdaderamente esenciales para mí y, releídas las cuarenta primeras páginas del manuscrito, no he podido hallar más que mujeres y guerra: he ahí el modesto resumen de mi vida”, asegura en el prólogo.

“Cada vez que un personaje de novela escribe un libro sabemos que pasarán cosas. Sin embargo, por mucho que ame el líquido elemento, el propio Limónov no es agua potable. Apóstol del nacional-bolchevismo, logra condensar dos barbaridades en una. Es fanfarrón, amoral, megalómano, egocéntrico, falocrático. ¿Por qué disfruto tanto al leerlo? ¿Será que me vuelvo yo también un fascista estalinista?”, se pregunta el escritor Frédéric Beigbeder. “Carrère lo vio antes que nadie: Limónov ama la revolución porque es un romántico. Al igual que Céline, está equivocado políticamente, pero literariamente tiene razón”.

El Cultural ofrece en exclusiva el prólogo y algunos fragmentos del mejor libro del escritor ruso:

Prólogo

He titulado todo lo reunido en este volumen El libro de las aguas. Podría haberlo titulado «El libro del tiempo», porque del tiempo se trata, pero he preferido el agua. El agua lleva y se lleva todo; es imposible bañarse dos veces en las mismas aguas. El resultado ha venido a ser esta obra rara, salpicada de apuntes geográficos y de coincidencias providenciales. En una ocasión, en Venecia, en 1982, recorrí una de las orillas del Adriático en compañía de gente bastante peculiar; once años más tarde vagaría por la orilla opuesta, la del Adriático balcánico, con un fusil de asalto, formando parte de la policía militar de la República Kninska Krajina, hoy desaparecida. En verano de 1974, en compañía de unas guapas mujeres, pasé por Gagra en dirección a Gudauta, en el coche deportivo de un francés; en 1992 erraría por la playa de Gudauta, cubierta de malas hierbas, aventurero llegado allí para socorrer a la República de Abjasia.

Ocurre, además, que he tratado de pescar en el océano del tiempo las cosas verdaderamente esenciales para mí; y que, releídas las cuarenta primeras páginas del manuscrito, no he podido hallar más que guerra y mujeres. Fusiles y semen en los orificios de mis hembras amadas: he ahí el modesto resumen de mi vida. En parte, todo esto se justifica por el lugar en el que escribí este libro, una prisión militar para enemigos del Estado. En parte… Pero no del todo

Algunos episodios del libro ya han aparecido en otros libros míos. Sin embargo, expuestos en contexto distinto, carecían de profundidad y de énfasis, tenían aire de bocetos. Ahora están acabados, han adquirido entidad independiente. El libro de las aguas se refiere a las aguas de la vida, y por eso sus episodios están intencionadamente entremezclados, como entremezclados están los recuerdos en la memoria o flotan los objetos en el agua. Tienes a la vista, lector, un libro de memorias original. Y dado que siempre he tenido inclinación a la ambivalencia —desde joven me conduje como un Don Juan o como un Casanova, persiguiendo al mismo tiempo el destino de un soldado o el de un revolucionario del estilo de Bakunin o Che Guevara—, el resultado ha sido igualmente ambivalente, una mezcla entre el Diario de Bolivia y las Memorias de Casanova.

Mares

Mar Mediterráneo / Niza

Natasha era una chica alta con cuerpo de nadadora. Nadaba con mucha seriedad. Se ponía el gorro esmeradamente, entraba al agua con aire reflexivo y solo en el último momento, cuando alcanzaba la profundidad suficiente y se tumbaba en la ola para nadar, se permitía un débil chillido. Después, se aplicaba al trabajo de la natación concienzudamente y se enfadaba cuando otros nadadores la salpicaban al pasar a su lado. Mirándola desde la playa, me decía: «Allá va mi mujer, nadando».

Cualquiera en aquella playa de Niza podía birlarnos nuestras cosas, por eso nunca nadábamos juntos. Salía ella del mar y al mar entraba yo: no había allí tercero ni cuarto en discordia. El mar estaba deslumbrante. Color aguamarina, como en los folletos turísticos. Lo único que arruinaba la estampa marítima era el interminable zumbido de los coches por el paseo de los Ingleses. La calle se estiraba por encima de la playa, y la gasolina de los tubos de escape, el asfalto recalentado y los miles y miles de automóviles acorazados, incandescentes y hediondos, se dejaban notar también allí, junto al mar.

El agua parecía leche tibia. Natasha estaba enfadada, porque no teníamos compañía ninguna. Habíamos recorrido toda la costa mediterránea para llegar a Niza desde la villa de Béziers. Hasta Béziers nos había acompañado Michel Bideau, grácil y lleno de ironía. Bideau, que siempre iba en sandalias. Natasha lo intimidaba. Habíamos pasado tres semanas en su casa, en la aldea de Camprafaud, y nos habíamos asilvestrado bastante. En verano, la aldea tenía once habitantes, contán- donos a nosotros; en invierno, se quedaban en ocho. Íbamos a Niza pasando por Tolón, Marsella y Cannes, en un tren con las ventanas abiertas y la gente de pie, como en un cercanías ruso. Era gente sencilla, árabes joviales, marineros de gorra con pompón. Borrachos, unos cuantos. Pasaban como una exhalación andenes y palmeras. En aquel tren Natasha se encontraba mucho más a gusto que en Camprafaud, porque los árabes y los marineros la miraban y parecían contentos. Ella siempre ponía contentos a los tipos humildes, vulgares o medio delincuentes. En Camprafaud, no tenía quien la mirase. De los ocho habitantes que invernaban en la aldea, dos eran una cariñosa pareja de homosexuales que criaban cabras y producían con su leche queso fresco para venderlo luego en el pueblo más cercano, Saint-Chinian; los otros seis eran niños, jovencitas y ancianos.

En Niza nos esperaba el estudio de una amiga de Natasha. Todos los apartamentos del edificio tenían su acceso desde el mismo pasillo interminable. En el nuestro había un balcón y una cama incómoda que parecía el colchón que se coloca sobre la estufa de una isba rusa. Mi lujuria sacaba de quicio a Natasha, que se resistía, irritada. A veces me soltaba: «Anda, dale», indignada e inmóvil, como un cadáver. Por las noches cenábamos en algún restaurante. Natasha resplandecía: las piernas morenas, su falda roja, su blusa negra con lunares blancos, la voz ronca y el gesto sarcástico y amargado. Pero tampoco los restaurantes le gustaban, aunque yo los elegía caros. Aquel año gané pasta. Fue mi último año de paz. 1990. Natasha se aburría en aquellos restaurantes de Niza. En París no solíamos ir a restaurantes, habida cuenta de que ella trabajaba precisamente en restaurantes —durante muchos años en el exclusivo Rasputin y, más adelante, en el popular Balalaica—. La perspicacia de la que siempre había presumido había alcanzado ahora un punto que me hacía sentir asco de mí mismo. El diagnóstico era evidente. Si en Camprafaud no había hombres ni quien se fijase en ella, la admirase y le dijese cumplidos (pálido, enjuto, de complexión adolescente y a menudo fumado, Michel Bideau no parecía en absoluto un aspirante para el flirteo), Niza, por el contrario, estaba repleta de hombres, y la mitad de los camareros parecían Alain Delon. Sin embargo, había una barrera insalvable, un obstáculo entre Natasha y todos aquellos Delones: yo. Natasha me amaba, pero amaba la vida con la misma intensidad que a mí. Quizá un leve coqueteo hubiera bastado para dejarla satisfecha, pero tampoco teníamos compañía.

En suma, que aquel mes de ascetismo se dejaba notar lo suyo. Natasha nadaba cada vez más seria.

Me puse a examinar los pringosos guijarros que se me habían clavado en los pies. Pude percibir rastros de fuel. Seguramente, los señoritos y las señoronas con el coche averiado habían diseminado por la arena, para lavarlos, carburadores y

amortiguadores, llenando la playa de porquería. Me levanté y divisé la cabeza de Natasha, que nadaba a lo lejos, junto a las boyas rojas. Me di la vuelta y observé la ciudad. Toldos de colores cubrían las terrazas de los espléndidos hoteles. Sobre Niza temblaba una calima sofocante.

Fueron días muy felices, días de tedio y desconcierto.

Visitamos la catedral rusa y tuvimos una bronca épica en la estación. Me espetó a gritos todo lo que encontraba de malo en mí, lo que le daba asco y lo que finalmente no podía soportar. Entonces me asombró la injusticia de sus acusaciones, hoy no recuerdo ni una sola palabra. A continuación, hicimos las paces y salimos a toda velocidad en un expreso rápido TGV, camino de París. Me bebí dos latas de cerveza helada, de un litro cada una, y, al llegar a nuestra casa en la Rue de Turenne, empecé a morirme de asfixia. Pronto sabría que no eran sino los primeros embates del asma.

Mar de Azov

En aquella época andaba con un jersey de tejido grueso, a la última, un jersey que me llegaba casi hasta las rodillas, y con unos pantalones acampanados que me había cosido yo mismo. Vivía en la plaza Távelev, número 19, con mi mujer, Anna13, de veintiocho años, y su madre, de sesenta, en un piso de dos habitaciones, en pleno centro de Járkov. Escribía poesía y solía tomar café y oporto en un sitio de moda: la cafetería autoservicio de la calle Sumskaya. En aquellos años, hasta el portero se dirigía a mí llamándome «poeta».

Es decir, que era el típico modernito relamido del centro. Yo tenía veintidós años. Nadie habría adivinado que solo dos años antes trabajaba como acerero en una fábrica, concretamente en la Hoz y Martillo. Anna Rubinshtéin y la bohemia me habían dejado hecho un cromo.

Fue Anna quien me puso en manos de Sashka Cherévchenko, joven poeta y periodista, redactor de Leninska Zmina, para que me llevara consigo cuando le encargaron escribir un reportaje sobre los gobios del mar Negro, pasando por Berdyansk, Feodosia, Alushta y Sebastopol.

—¡Llévate a Ed contigo, Sashka! ¡Que aquí se pasa el día empinando el codo con su amiguito, el tal Guénochka!—se quejaba Anna. Guenka Goncharenko era un playboy de Járkov amigo mío.

Es curioso que todos aquellos que parecían tan preocupados por que me diera a la bebida o metiera las narices donde no debía acabaran por caer ellos mismos en el alcoholismo. O destruyéndose por alguna otra vía.

El vínculo entre Sashka y Anna era Valia, una vigorosa yegua ucraniana que, como Anna, trabajaba de vendedora en la librería Poesía; Sashka y Valia «salían» juntos. Alto, desgreñado, excadete y exmarino, Sashka se dejó convencer por mis ruegos y me permitió acompañarlo en la expedición. Le gustaban mis poemas, además. Conseguí que me firmaran una acreditación como fotógrafo y, para que tuviera el aspecto debido, me dieron un cinturón con una funda de cámara vacía; tampoco sabía hacer fotos, así que metí una muda en la funda.

Lo más curioso de todo es que ahora Sashka Cherévchenko vive en Riga y es director de un periódico en ruso que, por lo que sé, es el más importante de entre los de su género en Letonia. Después de que el Partido Nacional Bolchevique hiciese aparición en la vida pública de Letonia, en marzo de 1998, y como quiera que era yo el líder de la organización, Sashka nos ofreció una emocionada bienvenida como veterano de la Armada Roja. Su diario habla de nosotros a menudo. Si en Rusia se nos prestase la misma atención que en Letonia, el Partido Nacional Bolchevique estaría ya en la Duma.

Partimos en tren hacia el sur a primera hora de la mañana. Por la tarde llegamos a Berdyansk, puerto del mar de Azov. Allí fuimos a la sede del comité municipal del partido. El secretario del comité recibió a los dos jóvenes poetas justo después de que saliese por la puerta de su despacho un general con bandas en el pantalón. Mi autoestima y el respeto que sentía por Sashka se incrementaron exponencialmente. En el despacho, acomodados en butacas forradas de terciopelo rojo, mantuvimos una conversación acerca del gobio. La población de gobio en el mar de Azov disminuía constantemente. Supimos también que en el mar de Azov, a causa de su reducido tamaño y su caudal escaso, pasaban cosas verdaderamente espeluznantes. Sashka apuntó todo lo que dijo el secretario; yo no saqué ni una foto. Pateando las alfombras del pasillo, salimos del edificio del comité municipal y nos dirigimos hacia el puerto. Hablamos con pescadores, o con unos a los que tomamos por pescadores. Todos esos hombres cantaban las excelencias del gobio con pundonor, incluso con ternura, y expresaban un profundo pesar ante la evidencia de su extinción. Todos ellos, lo mismo los pescadores que los del comité, con sus bronceados sureños y sus frentes anchas, parecían torpes y rugosos gobios; los pantalones largos y polvorientos les cubrían el calzado, como a sirenitas de sexo masculino. Parecía que hubiesen surgido del polvo de Berdyansk: sus colas brotaban directamente del hormigón del puerto. Gobios ambulantes.

Fue la primera comisión de servicio que tuve, y espera- ba encontrarme, como Heródoto o como Jonathan Swift, con seres extraordinarios; pero solo encontré a papanatas idénticos a los que vivían en Járkov, continental y alejada del mar, aunque aquí se tratase de papanatas marinos. Me aburría. Suerte que al poco de llegar habíamos comprado billetes para un barco a Feodosia. Nada más subir al barco, Cherévchenko cayó en manos del capitán instructor. Tras saludarse, descubrieron que habían cumplido el servicio militar en la marina y en el mismo crucero, el Dzerzhinski, aunque en quintas diferentes. Al pobre Sashka lo licenciaron del Dzerzhinski por motivos de salud, y fue así como dio al traste con su carrera de marino.

El capitán instructor quiso averiguar entonces si el capi- tán en ejercicio, el que estaba al mando del barco, procedía correctamente. Comprobó que todo estaba bien, volvió y nos invitó a su camarote. Allí todo estuvo a la altura de mis expectativas. El bronce y el cobre estaban perfectamente abrillantados, todo lo blanco era contundentemente blanco o, cuando no, vistosamente blanco. Lo que no consigo recordar es quién sería el responsable de la aparición de una botella de coñac. Creo que fue el joven Sashka, mi gigantón de pelo rizado, laureado con el premio del Komsomol y tenido en aquella época por joven estrella de la poesía de Járkov; incluso pátina de famosillo tenía. Estábamos dándole al coñac con limón, y el capitán instructor dejaba caer como al descuido los nombres mágicos de cada puerto de los océanos del globo; recuerdo que Port Saíd estuvo en todo momento presente en la geografía fantasmal de nuestra mesa. Yo me sentía muy orgulloso de estar sentado entre dos lobos de mar y disfrutaba, no lo niego. No decía gran cosa, pero prestaba atención a todo.

Mientras tanto, la gabarra aquella empezó a oscilar con repentina intensidad. Liderados por el capitán, que para entonces iba ya bien entonado, nos dirigimos a la cabina del timón. Nadie nos esperaba allí; no obstante, nos recibieron con cordialidad. El timonel estaba tenso y sudoroso; la borrasca estaba a punto de alcanzar los cuatro grados de fuerza. Un cuarto de hora después llegaría a los cinco. Las olas, de un color pera desvaído, se desparramaban por las paredes de la cabina como en un vaso de gaseosa. La superficie jorobada del mar de Azov se intuía tras los cristales en las más variadas perspectivas. Juro que una de esas veces compuso un ángulo de noventa grados con la nave, palabra de honor… Es decir, que aquella especie de plancha se movió, el mar se movió a su vez, y fue como si nos fuésemos a pique en posición vertical. Pero no nos hundimos, la pesadilla duró solo un momento.

Fue la primera borrasca de mi vida. Algo esencial que des- cubrí ese día es que el mareo no me afecta. Básicamente, pasé el rato esperando que algún pulpo o calamar se estampase contra los cristales de la cabina, lo que no llegó a suceder. Otro descubrimiento: durante la borrasca, y tras ella, el mar olía como un barril de pepinos salados. La nave llegó a Feodosia medrosa y algo desarbolada. El mar le había arrancado el bote salvavidas y se lo había llevado para siempre. El capitán instructor no estaba para dedicarnos muchas atenciones, tan solo nos apretó las manos con fuerza cuando bajamos por la escala. A él le aguardaba el coñazo de las gestiones administrativas, la redacción de un acta por la pérdida del bote, etcétera. A nosotros, por contra, nos dio la bienvenida la torre de los genoveses, que, si no me falla la memoria, era gris. Feodosia, aquí quería yo llegar, debe su fama al hecho de que la fundaron los genoveses.

Mar Negro / Tuapsé

Salidos del pozo

más negro de mi memoria, acaban de venir- me a la cabeza

algunos chispeantes recuerdos, tan añejos que se

dirían de los tiempos de los persas y los antiguos griegos. Estamos en 1960 o quizá en 1961. Voy camino de Tuapsé en un autobús

descuajaringado. Por qué, con qué objeto,

no consigo recordarlo. Me acuerdo,

en cambio, de que llevaba una maleta pequeña,

herencia de mi padre; Veniamín Ivánovich la había arrastrado siempre

consigo en sus desplazamientos

oficiales. La maleta estaba cubierta

de pegatinas. Pero juro que no hay manera de que recuerde

qué tipo de pegatinas pudieran ser. De

Nueva York o de Ámsterdam no iban a ser, eso es evidente, y muy probablemente fueran de marcas de cigarrillos extranjeros. La maleta va medio vacía,

dentro guardo una hogaza de pan. Visto pantalones de chándal y una chaqueta de bouclé que hace

tiempo me queda

pequeña: me la ponía en octavo grado, y ya he terminado décimo. Tengo diecisiete años.

El bus avanza, renqueante; tiene unos neumáticos de mierda: la goma siempre es un desastre en Rusia; sin embargo, el ambiente está animado. Viaja poca gente, es primavera en el sur, las ventanas están abiertas: calor, polvo, una carretera de montaña. Hipotetizaría más adelante que fue ese mismo tramo sobre el mar el que recorrieron los personajes de El torrente de hierro, la novela de Serafimóvich. (Hace un par de años la volví a leer con auténtico gusto; evoca la ética de Taras Bulba y no desmerece en nada de La guardia blanca, de Bulgákov). A ratos, saco el pan de la maleta y lo voy engullendo, partiéndolo en pedazos. Un individuo mayor, huesudo, con el triángulo de una marinera debajo de la ca- misa, me mira varias veces desde el par de asientos contiguo y me ofrece un trozo de pollo. Lo acepto. Se llama Kostia. Me presento. Soy un chaval de Leningrado, voy a Tuapsé, a casa de mi tía. ¿A qué viene eso de que soy de Leningrado? Bien, la verdad es que yo era un chaval con ambiciones, y Járkov me quedaba pequeño, merecía algo mejor que Járkov.

«Pero, chiquillo, ¿te vas a comer el pan sin nada?», me dice en ucraniano una abuela, mientras me ofrece un trozo de pescado. Lo acepto.

No tengo a nadie en Tuapsé, por supuesto. Ni tía, ni di- rección alguna. Soy un chico leído, un poeta, un niño, y voy a ampliar mi territorio, a encontrarme con bellas y con bestias, con molinos de viento y de acero que me sajarán las manos.

Para un joven que pasa la noche, hasta el alba,

mirando, absorto, estampas,

hay nuevos horizontes tras de cada horizonte,

y, detrás de cada desmonte, otros desmontes…

Ahíto de láminas, contempladas en mitad de la noche, marcho, como Rimbaud, huyendo hacia ninguna parte, poseído por una poética inquietud, movido por la añoranza de los grandes espacios.

Pero hay que viajar solo. Es la única forma de gozar de la exuberancia de la vida real. Aunque, por desgracia, viajar solo resulte casi siempre imposible.

Me bajo en Tuapsé y trato de alejarme de Kostia, el marino, lo más rápidamente posible. No quiero que sepa que le he mentido. Me había dado a comer de su pollo guisado, contándome historias de su vida, y me había invitado a medio vaso de vodka. Cuando me preguntó en qué calle vivía mi tía, mascullé: «Calle Lenin». El marino pareció extrañarse. No entendí de qué. Puede que la calle de marras fuese tan céntrica que solo hubiese en ella edificios oficiales, grandes almacenes, el comité municipal…, y no edificios de viviendas; puede que su perplejidad obedeciera a alguna otra razón. Porque en cada villorrio soviético ha habido siempre una «calle Lenin».

No hubo nada que hacer. El buen hombre me acompañó hasta la dirección que le di. A cuatro pasos de la casa le confesé la verdad. Le dije que en realidad no conocía a nadie allí, que había venido a dar en Tuapsé por casualidad, que era en Sochi donde vivía mi tía, pero que no había conseguido dinero suficiente para comprar billete hasta Sochi. Me dijo que debería habérselo dicho mucho antes, pero me hizo acompañarlo. Su mujer nos recibió con escasa amabilidad. El susodicho Kostia volvía a casa sin lo que fuera que hubiera ido a comprar a Novorosíisk. El domicilio de Kostia era un cuarto minúsculo en un barracón de madera junto al puerto. Pude contar cinco o seis puertas en el pasillo comunal. Aparte de Kostia y de su mujer, lo ocupaban una niña de unos seis años y un niño de teta. Pechugona y entrada en carnes, la mujer del marino era considerablemente más joven que él. No dejó de refunfuñar, pero nos dio de cenar pescado frito con patatas. Me hicieron una cama en el suelo, junto a la puerta. El niño no paró de llorar en toda la noche, ni Kostia de toser. Cuando me fui, temprano, por la mañana, seguía dormido. Su mujercita estaba lavándole el culo al niño.

—¿Ya se marcha?

—Sí. Le agradezco su hospitalidad.

—Agradézcasela a ese de ahí. —E inclinó la cabeza hacia la cama—. Es buena gente. Siempre tiene que traerse a alguien. El otro día me trajo un minino con una pata rota…

Dicho eso, volvió a ocuparse del niño.

Salí y me puse a caminar a lo largo del interminable muro del puerto. El ferrocarril discurría en paralelo al muro. Caminaba con rapidez, pero tardé bastante en recorrerlo. Solo pasados un par de kilómetros di con un grupo de peones.

—¿Cómo puedo salir hasta el mar?

Los peones no manifestaron extrañeza alguna.

—¡Ahí mismo está, solo tienes que doblar esa esquina! La doblé por donde me habían indicado. Atravesé un angosto paso entre los muros. A juzgar por las retorcidas grúas de los más variados formatos, tras ambos muros se escondía el puerto. Por fin lo vi: allí estaba, desplegándose ante mí, lleno de un agua brillante e intensamente verde, regurgitando con estrépito, el mar. Las tormentas de aquel invierno habían ido amontonando pedruscos en la playa de guijarros. Algunos tenían el tamaño de un barril. Marea baja: las negras algas despedían un soñoliento olor a carbono. Vi unos barcos a lo lejos, esperando a que les dejaran entrar en el puerto para la descarga. La bahía de Tuapsé era fresca y maravillosamente azul, como el mar en las novelas de Stevenson. Sobre mi playa salvaje se levantaba un peñasco. Coloqué mi maleta a los pies del peñasco y me quité la ropa; titubeé un segundo y me quité los calzoncillos también. Hacía frío, pero el sol había salido y se abría paso ya a través de la neblina matinal. Deslizándome, resbalando entre las piedras y lastimándome los pies, entré en el mar. Resbalé y me derrumbé antes de tiempo. El agua gélida escaldaba mi piel. Nadé.

El camarada Rimbaud salió del agua a toda prisa, sus pelotas eran dos cubitos de hielo. Se secó con una toalla. Se vistió. Se sentó en la maleta y regresó a su hogaza de pan con la vista puesta en la mar. Años después, escribí un poema que contiene unas líneas sobre aquel episodio.

La barcaza volcada, con la amarra tendida

y gruesa, de la que brotan dos cabos de cuerda.

La leña húmeda apilada y, en jirones de lino,

las nubes acercándose a la costa.

Tras un rato de murria el vagabundo,

como un borrón amarillo,va dejando atrás la bahía de Tuapsé.

Con la bahía de Tuapsé a su espalda,

en dirección a la vía del tren,

se le ve alejarse, pantalón amarillo

y la cabeza llena de sueños ferroviarios…

Lo que sucedió en realidad fue más o menos esto: el camarada Rimbaud, la piel llena de sal, se dirigió a la estación. Conoció a un chaval, un granuja de doce años. Escamotearon algo entre los dos y se fueron a venderlo a un arrabal de pescadores. Allí entraron en la choza de otro joven corpulento, este de diecinueve años, vestido con una gruesa camiseta de algodón. La choza entera apestaba, atestada como estaba de perolas con el pescado puesto a salar. Los chavales sacaron de una de ellas un par de peces con que acompañar el pan del camarada Rimbaud y se tumbaron a dormir donde pudieron. A la mañana siguiente, temprano, el de doce y el de diecinueve llevaron al chico leningradense al aparcamiento de autobuses y camiones. Una hora más tarde, el poeta partía en el remolque de un camión en dirección a Sochi. Una semana después, estaba trabajando ya en un sovjós dedicado al cultivo del té en las montañas, cerca del pueblo de Dagomýs. «Cerca» quiere decir a medio centenar de kilómetros montaña a través. El poeta se dedicaría entonces a extraer tocones del terreno, preparando el paraje para una plantación de té. Recuerden eso cuando abran un paquetito de «té de Georgia».