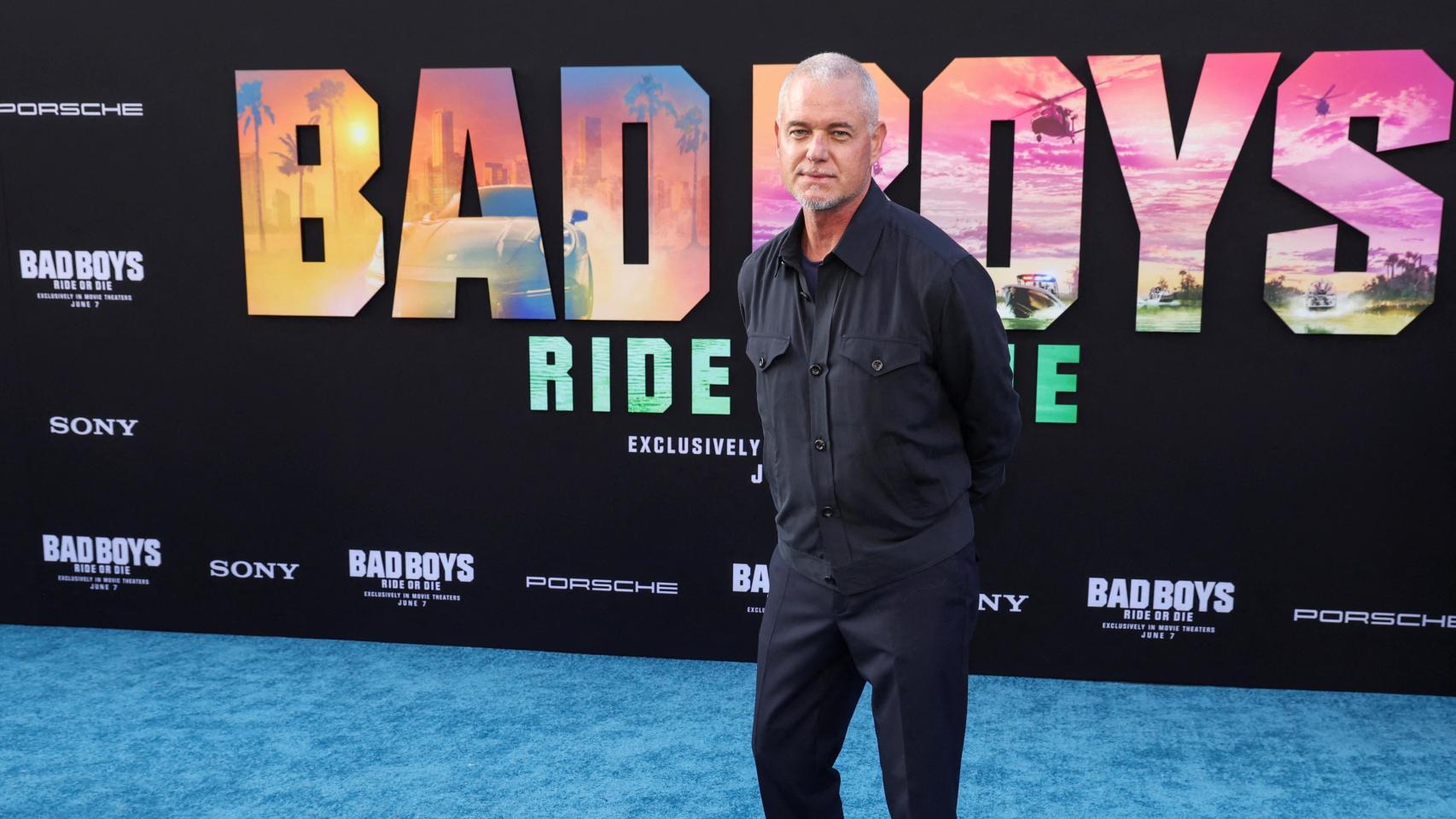

Image: Fechas marcadas

Postal de la vista del Vesuvio. Nápoli

Dar y recibir. Regalos, reencuentros, sueños. La Navidad es esa cita inexcusable del calendario en la que las personas celebran en torno a los objetos. En las páginas que siguen, el lector encontrará las mejores recomendaciones para felicitar a sus seres queridos: libros, películas, canciones... Pero estas fechas también pueden ser de espera, de tímida esperanza. Lo demuestra Eloy Tizón en el cuento de Navidad que ha escrito para los lectores de El Cultural, tan inesperado como emocionante

L'Odeon, 605

Qué me traerán los días grises, los días color dinero, sucios e imperativos. Me traerán algo de dolor, placer, miedo y vergüenza, o solo más de lo mismo, o solo un poco de nieve, o un olor aplastado de carne y almacenes. Qué me traerán las semanas, su ruido de almanaque, un susurro de hojas de calendario desparramándose, la taza de café en la cocina demasiado al borde de la mesa, siempre a punto de volcarse, el chapoteo furioso del lavaplatos, nadie a quien saludar: "Buenos días". Qué me estará esperando en el futuro, ahí fuera, la ciudad, unas cuantas esquinas, las formas del destino dibujadas con la misma rotundidad que un cajero automático. Me esperan gotas de tinta y esperma, sudor leve, un salero inclinado, tiendas de colchones y felicidad. Felicidad a ratos. Las fechas están marcadas. Los nombres han sido dichos. Los sobres, desgarrados con urgencia, dejan ver un interior de escritura. Los edificios son altos. La amargura deja paso a periodos de calma, de fe, de repentino coraje y ganas de vivir la vida tal cual es, sin eufemismos. Me esperan días llenos, días borrosos, días de ver muchas caras y días de no ver a nadie, y estar solo y comer sobras, como creados adrede para dar puntapiés a una lata de sardinas. Si acaricio un animal, se vuelve de madera ante mi vista. Veo la cara del cartero, siempre la misma cara, una cara suave, de dientes ocupados y ojos de sello. Casi todos mis amigos o no existen o están muertos o en la cárcel. Vendrán fines de semana con aspecto de anuncio de calcetines, o de perfume caro, o de sopa de legumbres, y avenidas con cines en cuyas marquesinas resplandece un vaquero del Oeste con un látigo, un bebé gigante, platillos volantes procedentes de otras galaxias. El tiempo es un animal herido hecho de material inflamable. La lenta arena de los días, su música.2. Hay días en que sales a la calle y solo ves cojos. O mancos. O ciegos. O señoras embarazadas. O niños con un parche para corregir el ojo vago. Todo el día lo mismo, sin variaciones. Se supone que el ojo vago es el otro, el que no cubre el parche.

Ella me prometió que volvería pronto, que no tardaría mucho en regresar, que la esperase aquí, en este hotel, en este mismo cuarto. Que sería una separación breve, un viaje corto, eso dijo ella, de cuatro o cinco días, una semana a lo sumo. Dijo que no me impacientara, que me telefonearía ella en cuanto pudiese, no siempre es fácil, a veces las líneas están saturadas, ya sabes. Me pidió que por favor no la presionara, que bastante presión tenía ella ya encima con todo esto, y yo no la presioné en absoluto ni quise recordar aquello, para qué, mejor no mencionarlo. Que no me olvidara de pagar el alquiler del cuarto ni de recoger la ropa de la lavandería. Que regara las plantas en su ausencia (pero no teníamos plantas). Metió sus cuatro cosas en la funda de una guitarra y se marchó al aeropuerto temprano, sacudiendo la melena, antes de que amaneciera.

3. La partida terminó hace tiempo, pero seguimos repartiendo cartas.

"¡Hasta pronto!", garabateó ella en una tarjeta postal del Vesubio, con su caligrafía huesuda. Me sonrió con su sonrisa ancha, que era más ancha aún cuanto más triste estaba. Su sonrisa era todo un género literario. "Te tiembla un poco la boca", observé. Era cierto; le ocurría siempre que no dormía lo suficiente o dormía demasiado. Tenía toda la cara embadurnada de crema protectora solar para evitar radiaciones y por eso parecía una máscara de yeso. La abracé como se abraza a una columna viva. Cuando ella me abrazó por segunda vez, tuve un mal presentimiento. Sentí un miedo raro, un miedo que no acababa de ser miedo, un miedo casi tranquilizador, más terrible por eso. No se abraza a alguien dos veces seguidas, a no ser que haya alguna razón oculta.

4. Las paredes de este cuarto son del color burdeos de la carne roja, cruda, de una res del matadero. Uno tiene la sensación de que, si pinchase el tabique con un tenedor, comenzaría a sangrar. Pero ¿para qué va uno a hacer eso? No sería sensato. He decorado las paredes de este estudio con guirnaldas navideñas y una pancarta de bienvenida en su honor; no ha quedado demasiado horrible, creo. Anoche cambié los muebles de sitio; empujé la cama hasta donde estaba el armario y desplacé el armario hasta el lugar de la cama. Mareé un poco las sillas. Qué sorpresa se llevará ella cuando regrese y compruebe por sí misma que no la he presionado, ni mucho ni poco. La espero ilusionado desde entonces, decidido a no volver a recordar aquello, para qué, mejor no mencionarlo. Ella me dio su palabra y no quiero precipitarme. Releo, a veces, su postal, pero me dura poco: hasta pronto. No hay mucho más que leer. Estas notas las tomo mientras vuelve, para llenar con algo la espera. No sé cuánto tiempo resistiré aún. Si no nos ponemos a prueba, ¿cómo sabemos que estamos vivos?

5. Le gustaba probarse mi ropa, que le quedaba grotescamente ancha, con una holgura chaplinesca que la hacía, por contraste, aún más femenina y deseable. Así me recibía al regresar de mi corta escapada al mundo (esa pequeña traición mundana a nuestro cuarto, a nuestra historia, a nuestra novela), después de sobrevivir a quién sabe cuántos riesgos y tentaciones; me veía allí, junto a la puerta, con un tubo de aspirinas en la mano, el peligro había pasado, y los dos respirábamos tranquilos.

Ahora la situación se ha invertido y es ella quien tarda en volver, quien no telefonea (a veces las líneas están saturadas, ya sabes), la que me hace sufrir. Y yo ni siquiera tengo el consuelo soso de oler una gota de su perfume o probarme un vestido suyo y mirarme al espejo, porque en las perchas desnudas del armario ya no queda ninguno.

6. Una postal del Vesubio y once letras: eso es todo cuanto queda. Un volcán extinguido y dos signos de admiración. De esto hace ya unas cuantas semanas. No he vuelto a recibir noticias suyas ni tengo forma de localizarla. Si hubiéramos tenido plantas, se habrían secado hace tiempo, habría tenido que tirar la tierra, vaciar las macetas sobre la colcha, todo eso. Me encargo de pagar el alquiler del cuarto y de recoger la ropa de la lavandería una vez por semana. Del resto no me ocupo; no es asunto mío. Al menos, nadie podrá acusarme de ser poco disciplinado ni indiscreto: he jurado que no volveré a recordar aquello, para qué, mejor no mencionarlo. La clave de mi cordura es que no aspiro a grandes victorias, sino tan solo a alcanzar ese momento espiritual en que pueda permitirme el lujo de estar contento de estar triste.

7. De noche sucede algo importante: pasa el camión de la basura. Desde aquí escucho el rugido de masticación mecánica de sus mandíbulas. Se para en esta esquina, recoge los desperdicios, los amasa bien con sus palas trituradoras y ya estamos todos juntos, mezclados en una rica pulpa nutritiva de plásticos y carne, gorgoteos de fruta jugosa, ramas de abeto y seda apaleada, pelos y plata. Un concentrado de almas. Dos palmadas secas, rotundas, contra la chapa del camión (o a veces un silbido) por parte del basurero son la señal convenida para seguir adelante. El camión se aleja, la descomposición se aleja, todo se aleja. Nos hemos quedado otra vez solos. La noche se reconstruye alrededor de un sonido. Las calles son para siempre. Dos palmadas en la chapa y adelante: eso es la vida.