Image: Darío Villalba

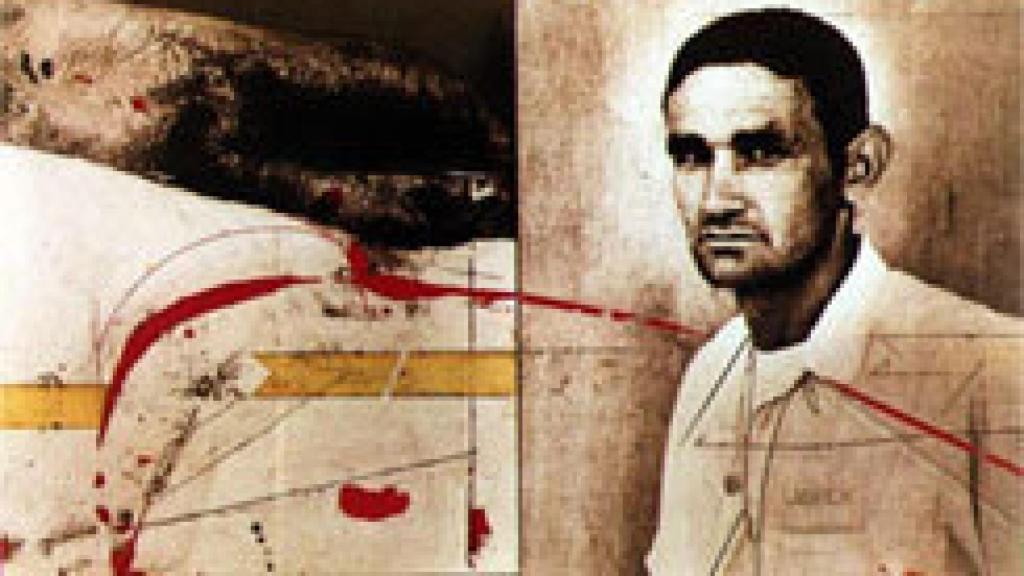

Jones-Raya roja, 1993. Díptico, 250 x 200 c.u. Técnica mixta sobre emulsión fotográfica

Darío Villalba llega al Kubo del Kursaal para mostrar, en su primera retrospectiva en el País Vasco, más de cuarenta años de trabajo. Hasta el 30 de junio se puede visitar en San Sebastián esta exposición, repaso de la trayectoria de un artista pionero en técnicas y códigos estéticos. Pero no es ésta la única antológica del donostiarra. El CGAC muestra, hasta el 27 de mayo, ochocientos documentos básicos, bocetos o gérmenes pictóricos que nos descubren la cara más privada de Villalba.

Darío Villalba habla de intoxicaciones y desintoxicaciones de imágenes. Una indigente, un chapero, un anciano que se lanza a una piscina... figuras que, a partir de una fotografía más o menos casual, se incrustan en su mente e imponen su presencia. Se convierten así en solitarios "emblemas" de una desazonante contemplación de la belleza y de la juventud, enfrentadas ineludiblemente a la enfermedad y a la muerte. Desde los "encapsulados" de los 70 (en los que evoca levitaciones y horcas, dice él) hasta hoy, ha establecido un nuevo santoral (sin hagiografías), que ha presentado repetidamente en nuevos altares: sus polípticos.

Uno de los mayores atractivos de esta exposición reside en las nuevas agrupaciones de pinturas. La insistencia en los formatos y la coherencia de los contenidos le ha permitido combinar de forma creativa obras en principio no concebidas para mostrarse flanco con flanco. Es el caso de los árboles eléctricos 1996-97 y las monocromas Pinturas bituminosas antisonoras (1978), en una alineación de una intensidad y de una belleza increíbles, o del tríptico formado por un Beso (1996), una Gran caída (1992) y una Arena entretejida (1989). Darío Villalba no sólo simultanea distintos lenguajes, en los que se entrecruzan pintura y fotografía, expresión violenta y fría contención, sino que sigue una acertada estrategia de yuxtaposición de esas imágenes contrapuestas, con resultados tan evocadores e intensos como en el cuadríptico Expulsión del paraíso (1994-96), en el que un joven Adán pasoliniano se muestra ajeno a los desérticos y cósmicos abismos que le amenazan. Esta disposición agrupada de las imágenes es más que un recurso estético: les añade significados y obliga al espectador a enfrentarse a esos diversos lenguajes como un todo sin fisuras. Así ocurre con el sobrecogedor Atrapado (1996), en el que ese mismo joven edénico, transformado en un nuevo Espinario mira de frente, en un mal sueño, a una frágil cabeza de momia que podría parecer viva, respirando dulcemente por su boca abierta y su nariz rota.

Pero la exposición es, sobre todo, un polimorfo autorretrato. En un cuadro que se presenta aislado, el rostro del artista aparece casi borrado por un potente chorro de agua. En la imagen, el agua parece fuego. Una hoguera que consume y purifica. Una pasión vital que quema y que refresca. Una pintura que oculta y que revela.