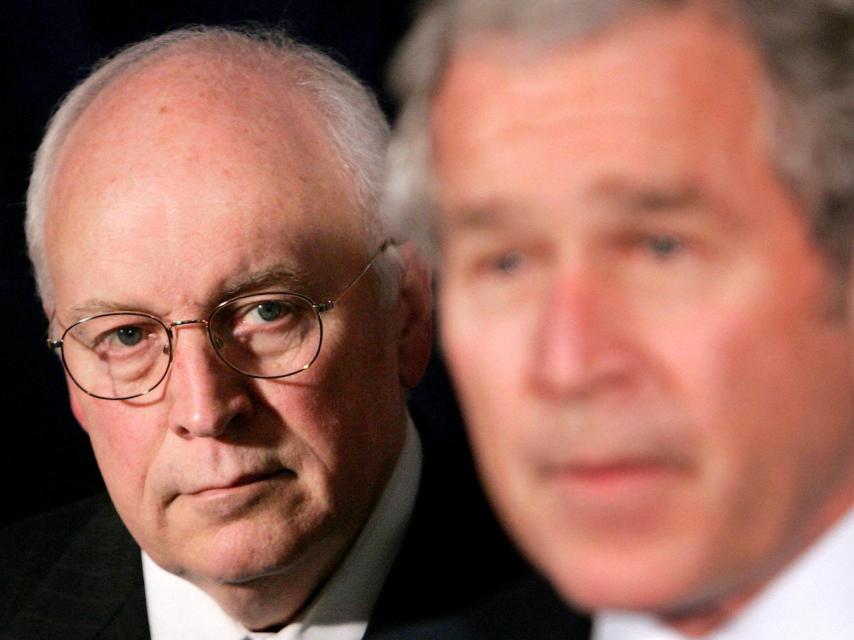

Dick Cheney y George Bush en 2000. Reuters

Dick Cheney, el arquitecto del orden mundial moderno

Cheney encarnó una determinación y una coherencia con la que los líderes españoles actuales no pueden ni soñar.

Cuando los españoles escuchan el nombre de Dick Cheney, pocos recuerdan detalles concretos, pero casi todos reconocen una sensación. La de la América de George W. Bush, la que hablaba con acento texano y miraba al mundo desde el visor de un F-117 en Iraq.

Cheney, vicepresidente de George W. Bush entre 2001 y 2009, simbolizó una forma de gobernar que hoy vuelve a resonar (entre populismos, guerras preventivas y políticas de seguridad sin límites).

Su figura, a medio camino del tecnócrata y el halcón, explica buena parte del siglo XXI y ofrece una lección que Europa, y en particular España, no debería olvidar.

Nacido en 1941 en Lincoln (Nebraska), Richard Bruce Cheney encarna la continuidad del cursus honorum estadounidense. Cheney pasó por todos los niveles del Estado. Fue jefe de Gabinete de Gerald Ford, seis veces congresista por Wyoming, secretario de Defensa con George H. W. Bush y, finalmente, vicepresidente con su hijo.

En cada etapa consolidó una visión. El Poder Ejecutivo debía actuar sin complejos y, si era necesario, por encima de las normas internacionales, aunque no tanto a partir de postulados de realpolitik como de ideales neocon con los que (paradójicamente) no se identificaba.

Fue el discípulo aventajado del realismo político estadounidense, el que sostenía que la seguridad nacional lo justificaba casi todo.

Dick Cheney supervisa una intervención del presidente Bush en Washington, en 2007. Reuters

Su brillante gestión al frente del Pentágono durante la Guerra del Golfo de 1991 lo catapultó como estratega eficaz. La coalición internacional expulsó a Sadam Husein de Kuwait en pocas semanas y consolidó la hegemonía militar de Estados Unidos tras la Guerra Fría.

Cheney salió de esa victoria condecorado y, sobre todo, convencido de que las guerras “quirúrgicas” eran el nuevo instrumento diplomático por antonomasia.

Su siguiente etapa, como director ejecutivo de Halliburton, una de las mayores empresas petroleras del país, lo situó en el corazón del complejo industrial y energético que décadas después marcaría su mandato.

El 11 de septiembre de 2001 le dio a Cheney su momento histórico. Mientras Bush era evacuado del Air Force One, él tomó el control operativo del país desde el búnker de la Casa Blanca. Allí, entre pantallas y teléfonos rojos, fraguó la doctrina que definió una era: la Guerra al Terror, el espionaje colectivo como contramedida al terrorismo y la redefinición de un enemigo no estatal tras la caída de la URSS.

Su influencia fue tal que muchos analistas lo consideraron el verdadero cerebro de la administración Bush. Y, durante los primeros meses tras los atentados, Estados Unidos pareció agradecerle esa frialdad burocrática que daba sensación de orden frente al caos, de confianza en momentos turbios.

Pensemos en el contraste con España, la gestión del 11-M y el envenenado debate y división que aún existe sobre el mismo. Eso en Estados Unidos no existe. Excepción hecha de un puñado de conspiranoicos, toda la sociedad reaccionó y piensa de una misma forma respecto al 11-S.

"Su obstinación, casi teológica, lo convirtió en símbolo de una arrogancia que en buena parte de Europa se vio con recelo"

Esta pulcritud política y social respecto a este evento es el resultado de la eficaz gestión de Cheney.

Pero la historia terminó por girarse en su contra. Su defensa inquebrantable de la invasión de Irak en 2003 (basada en la endeble existencia de armas de destrucción masiva) se convirtió en una de las mayores heridas estratégicas de Estados Unidos. Ni las armas aparecieron ni el país logró estabilizarse.

Las víctimas civiles, el coste económico y el descrédito moral de Washington marcaron el declive del proyecto neoconservador. Cheney nunca admitió el error. Mantuvo hasta el final que la caída de Sadam era “justa y necesaria”.

Esa obstinación, casi teológica, lo convirtió en símbolo de una arrogancia que en buena parte de Europa se vio con recelo.

Dick Cheney frente a una maqueta del portaaviones USS Gerald R. Ford. Reuters

El otro legado discutible fue interno. Bajo su supervisión se multiplicaron los programas de vigilancia masiva y los interrogatorios “reforzados”, eufemismo que la historia tradujo simplemente como tortura en las cárceles “secretas”. Cheney consideraba que la transparencia era un lujo del tiempo de paz.

El resultado fue un deterioro profundo de la confianza pública y la apertura de un debate ético sobre hasta dónde puede llegar un Estado en nombre de la seguridad.

España conoció de cerca esa versión de Washington. Con José María Aznar en La Moncloa, el vínculo con la administración Bush-Cheney alcanzó un grado de sintonía inédito. Una pujante España se sumó a la “coalición de los dispuestos” en Irak, autorizó el uso de bases y espacio aéreo, y participó en la reconstrucción posterior.

"La relación personal entre Cheney y Aznar sobrevivió incluso a la victoria de Zapatero en las elecciones generales de 2004"

A cambio, Washington (con Cheney como enlace directo) incluyó a ETA y a su entramado en las listas estadounidenses de organizaciones terroristas, un gesto que Aznar siempre reivindicó.

La relación personal entre ambos sobrevivió incluso al relevo político. En 2005, ya fuera del poder, Aznar fue invitado a cenar en la residencia oficial del vicepresidente, un guiño simbólico mientras el nuevo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retiraba tropas y tensaba la relación con la Casa Blanca.

Aquella cena resume bien el estilo Cheney: la política como red de lealtades personales y estratégicas, más allá de la cortesía diplomática. Para el vicepresidente, España había demostrado ser un aliado fiable mientras compartía su visión del mundo.

Era la lógica de la era unipolar de 1991-2014. Quien no acompañaba a Washington era irrelevante.

Hoy, con un Estados Unidos que duda si concentrarse en China o seguir siendo la potencia global de siempre, el legado de Cheney vuelve a ser materia de reflexión. Su visión de un Poder Ejecutivo fuerte anticipó, de algún modo, la política securitaria posterior (especialmente de Trump, aunque también de Obama).

También dejó una huella más difusa. La creencia en que el orden internacional puede reconfigurarse a voluntad de los que tienen la fuerza.

Pero, sobre todo, cometió dos enormes errores estratégicos al empantanar a Estados Unidos en sendos conflictos, los de Iraq y Afganistán, que absorbieron inmensos recursos que (visto en perspectiva) debieron haberse dedicado a su verdadero rival, China, y no a combatir terroristas o talibanes en los confines del mundo civilizado.

Fallecido esta semana a los 84 años, su figura cierra un ciclo. Representó la última versión de la Guerra Fría aplicada a un mundo que ya no existía: enemigos difusos, guerras sin final, vigilancia sin límites.

Pero también encarnó una determinación y una coherencia con la que los líderes españoles actuales no pueden ni soñar.

*** Yago Rodríguez es analista militar y geopolítico, y director de The Political Room.