Image: Lolita. Los abismos del deseo

Ilustración de Henn Kim para la nueva Lolita (Anagrama)

Una nueva edición de Lolita de Nabokov (Anagrama) en la era del #MeToo, con una portada distinta, empoderada, reabre el debate jamás resuelto sobre la nínfula, los abusos y el deseo.

"Todo objeto de deseo se vuelve en la imaginación fetiche (del latín facticius: artificial). Aparente contradicción: no es el objeto, pero es igual o más. La parte por el todo o el todo por la parte. Sinécdoques y metonimias del deseo. ¿No es acaso la esencia de Lolita o del deseo mismo?". Así comienza Territorio Lolita de Ana V. Clavel, un excelente libro publicado por Alfaguara que explora el mito que nació con la sobrecogedora obra maestra de Nabokov.Prestidigitador infatigable, a Nabokov le gustaba ponérselo difícil cediéndole la voz a narradores extraordinarios (ya en Desesperación lograba que un tema tan viejo como el del doble cobrase nuevos bríos mediante parodia en la que sólo se nos informa al final de que el doble del narrador no se parece en lo más mínimo a él: ni el más averiado de los lectores consideraría la novela como una apología del crimen). En Lolita, el texto se nos presenta desde la primera página como un documento clínico que se revelará también como un alegato de defensa (señoras y señores del jurado). Es decir, quien habla es un enfermo -para quien nos lo presenta- y un culpable -para sí mismo-. Que Nabokov sabía cómo explotar la crueldad de sus personajes puede comprobarse en casi todas sus novelas, sobre todo en Risa en la oscuridad -en la que hay una de las escenas más terroríficas que se hayan escrito nunca, con un ciego de víctima.

Pero esa misma capacidad milagrosa, mágica, le permitía cantar los abismos de la conciencia, la fotogénica belleza incansable del mundo, confiando siempre en que al otro lado de la página habría alguien con la suficiente inteligencia como para no caer en la ganga de pensar que sus narradores iban a tratar de querer ser "representativos" o buscar la "identificación" de los lectores. ¿Cómo iban a hacerlo si todos ellos se consideraban únicos, laberínticos, excepcionales? Nada disgustaría más a Humbert que ser tomado como emblema de nadie: nada podría resultarle más ofensivo que saber que su deseo aniquilador podría utilizarse para identificar el carnívoro deseo masculino, porque estaba convencido, en su pletórico narcisismo, de que lo que él había sentido no lo había sentido nunca nadie. Por eso, precisamente, escribe. Las tres novelas citadas de Nabokov comparten un tema: la devastación que acontece cuando alguien decide transformar su deseo monstruoso en realidad, cuando alguien decide no conformarse con su ensoñación y reta a la realidad.

Lolita es una confesión. La confesión de cómo alguien se enfrenta a un gigante -el deseo- al que sabe que no va a poder vencer sin ser destruido y destruir a quien lo generó. Un deseo que se convertirá en huracán y sembrará dolor y miseria allá por donde pase. Basta comparar la poesía entusiasmada que hay en las descripciones de la Lolita que habita los ensueños del monstruo con las descripciones de cómo se satisface el deseo para ver la descompensación que hay entre el pletórico mundo de la conciencia privada y el paisaje de devastación en que se convierte el mundo real. La misma diferencia que hay entre un paraíso soñado y un cementerio. Y Lolita, la novela, es ambas cosas.La lectura que se ha hecho desde el ala más radical del feminismo le viene bien a

Ese combate entre lo real -la niña Lolita- y lo daimónico -la ninfa (mal traducido por demoníaco)- es la sustancia de la novela. Hasta que la realidad no cede a Humbert la oportunidad de traducir sus fantasías, es un hombre apacible que vive en las ramas de un ensueño: las escenas en las que imagina la satisfacción de su lujuria en el banco de un parque lo representan bien. "Si hubieran entrado en mi cerebro me hubieran condenado a diez años de cárcel", dice mientras contempla a una nínfula columpiándose. Luego las circunstancias le ofrecen la posibilidad de convertir en realidad su deseo, y el hombre apacible que guarda un secreto se transformará en el seísmo que, una vez devastado todo, necesitará confesarse. Confesar sobre todo que sabía que dentro de Lolita había un jardín y un crepúsculo, y que esos eran lugares a los que él no podría acceder sin destruirlos. Lo hace con tal capacidad para la poesía, que el efecto no puede ser más perturbador.

Durante años, Lolita -rechazada por varios editores que, en cuanto sabían de qué iba, se negaban a considerarla- fue impresa con cubiertas tipográficas: el nombre de la protagonista a solas con el del autor. Así salieron la primera edición parisina en dos volúmenes (Olympia), la edición norteamericana (Putnam), la francesa (Gallimard), la inglesa (Gollancz) y la alemana (Rowohlt). Así salió en la argentina Sur la edición en español, traducida por Enrique Pezzoni Tejedor, entre cuyos defectos cabe subrayar la pereza con la que encaró algunas páginas y lo de cerca que siguió la edición francesa y entre cuyas virtudes sobresale la traducción de nimphette como nínfula: no debe de haber muchos traductores que hayan colado una palabra en el diccionario.

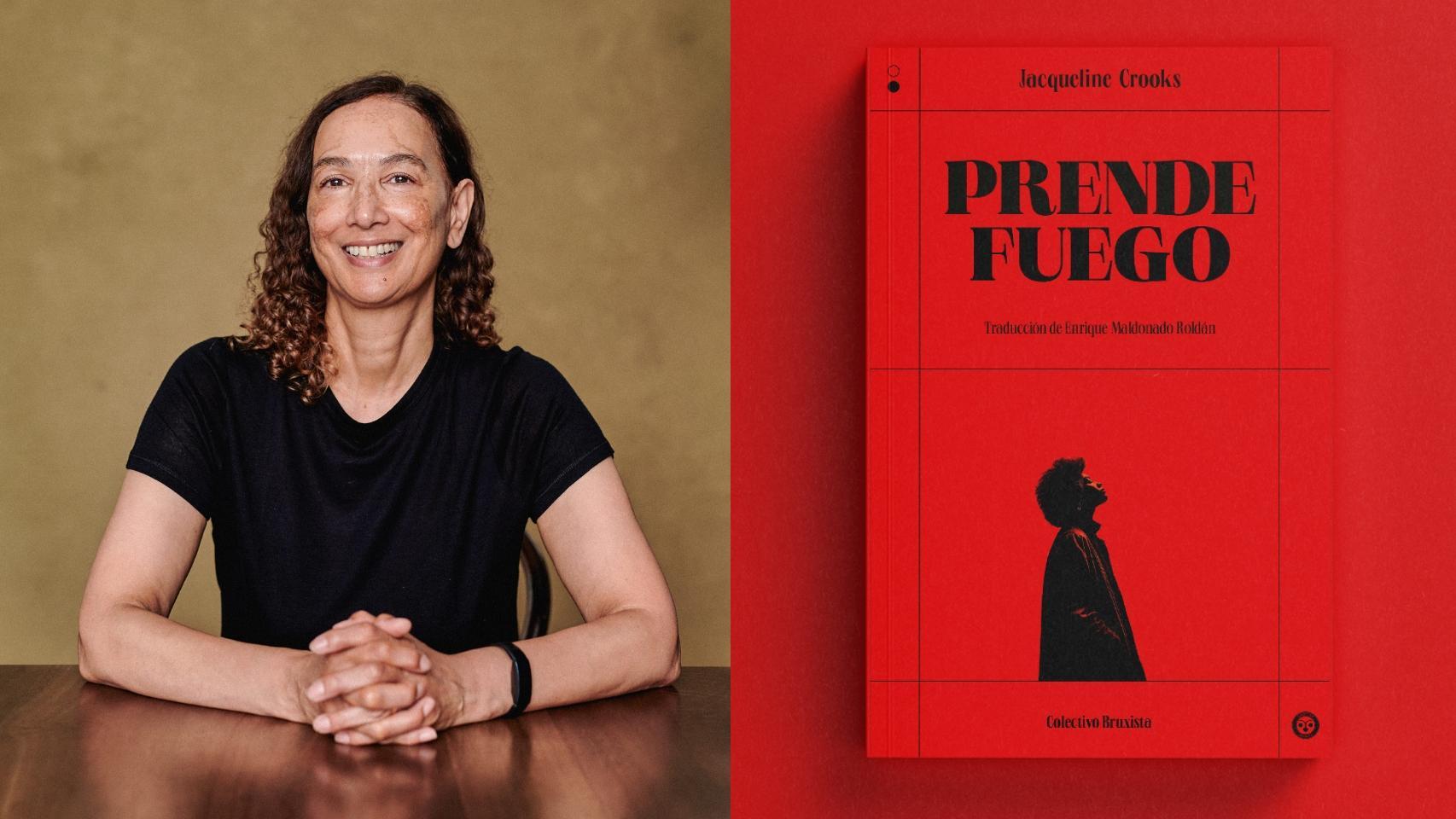

Cuando esa traducción llegó a España -Grijalbo- heredó todos los cortes que le habían dado en México. De ahí que se acusara a la edición de Pezzoni de saltarse, por fuerza de la censura, más páginas de las que se saltó. Anagrama -a quien debemos una Biblioteca Nabokov que a mediados de los años ochenta nos convirtió a muchos adolescentes de entonces en hooligans del autor ruso- se ocupó de subsanarlo encargando a Francesc Roca una nueva traducción: pero no es nueva, es la de Pezzoni corregida. Que Pezzoni no aparezca por ninguna parte es inexplicable: o Francesc Roca es otro pseudónimo de Pezzoni o se trata de esa modalidad del plagio que llaman retraducción. Parece bastante injusto que a menudo se haya atacado la versión de Pezzoni para aplaudir la de Roca porque -cualquiera puede comprobarlo- son en esencia la misma, la que vuelve a reeditar Anagrama con nueva cubierta en la que Lolita no es una niña sensual sino, en viñeta de Henn Kim, una muchacha que oculta el rostro, atravesada por unas tijeras que se rematan en una llave.

Un tirano, eso sí, enamorado. Nada impide considerar Lolita como el extraordinario poema de amor de un ser patético que sabe expresarlo con inéditas complejidad y suficiencia. Todo lo que leemos en Lolita lo pronuncia Humbert, y nos hace reír y nos emociona y nos asusta. Lolita, ciertamente, no tiene más voz que la que le da Humbert Humbert (posteriormente algunas autoras han tenido el coraje de tratar de darle esa voz a Lolita -o a la hija de Lolita, saltándose la información nabokoviana que avisa de que tanto Lolita como su bebé murieron- pero hasta ahora los intentos han sido muy decepcionantes, incluyendo alguno donde se argumenta que mediante Humbert Nabokov estaba reprimiendo su homosexualidad latente). La literatura es así de injusta, pero quizá alguna vez alguien sea capaz de darle voz a Lolita (Hay, por cierto, un relato estremecedor de Unica Zurn que se titula "Primavera Sombría" y cuenta -en tercera persona- el despertar sexual de una niña que también, como Humbert, vive entre las aguas de una fantasía en que se siente amparada y una realidad censora. Se enamorará de un hombre maduro al que sabe inalcanzable y… es una de las novelas más impactantes y perturbadoras que se hayan escrito).

De las muchas ediciones con cubierta ilustrada de Lolita, no todas ellas eran muchachas sexualizadas. Alguna, como la edición de bolsillo de Gallimard, la ocupa aún el rostro de una niña rubia con trenzas, pero a mediados de los 60 cuando Simone de Beauvoir escribe sobre Brigitte Bardot ya titula su libro El síndrome de Lolita. Fue sin duda el éxito de la película de Kubrick el que animó a algunos editores a convertir a la nínfula de la novela en una adolescente de almanaque -y crear así el mito popular que pronto alcanzaría las aguas de la pornografía-, a pesar de que, en el guión que Nabokov escribió para Kubrick, hacía hincapié en que Lolita debía tener un aspecto infantil que lograse que el espectador sintiese repugnancia por el aparatoso deseo de Humbert. Cuando él mismo, en la cúspide de su fama, tradujo la novela al ruso (Phaedra, 1967) exigió que en la cubierta sólo apareciese el título -sobre fondo negro- asomado a un fondo blanco donde el nombre de Lolita quedara vuelto del revés. Hay un libro también muy recomendable -Lolita, story of a cover girl de John Bertram y Yuri Levin- que a la vez que repasa cómo fue deformándose en el imaginario popular la idea de nínfula -hasta llegar a ser ninfulana-, invita a un ejército de diseñadores gráficos a ofrecer nuevas cubiertas para la interminable novela: algunas son auténticas obras maestras.