Se cumplen 70 años de la primera participación española en la segunda bienal más importante del mundo después de Venecia: la de São Paulo. Nos estrenamos en 1953 con una retrospectiva de Picasso que la dictadura abrazó como una herramienta soft para la propaganda fascista. Fue la única ocasión en que se ha podido ver el Guernica en Latinoamérica.

Hoy encontramos un modelo de bienal que afronta la complejidad de los retos poscoloniales y la hibridación de una identidad moderna y fragmentada que represente al Sur Global en oposición al universalismo occidental.

Muchos pueblos indígenas como los mayas de Guatemala o del sur de México no tienen un término específico para designar el arte en sus lenguajes, lo que no significa que no tengan una práctica artística, sino que su hacer es holístico, en él se mezclan religión y ecología.

[El director del Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, será comisario de la Bienal de São Paulo]

Entender la idiosincrasia de miles de culturas antagonistas de las corrientes historiográficas es el reto que se proponen en esta 35ª edición de la Bienal de São Paulo a través del trabajo de 121 artistas que presentan una plétora de objetos, apariciones, sonidos, olores, sensaciones, pintura, música, cine o performance.

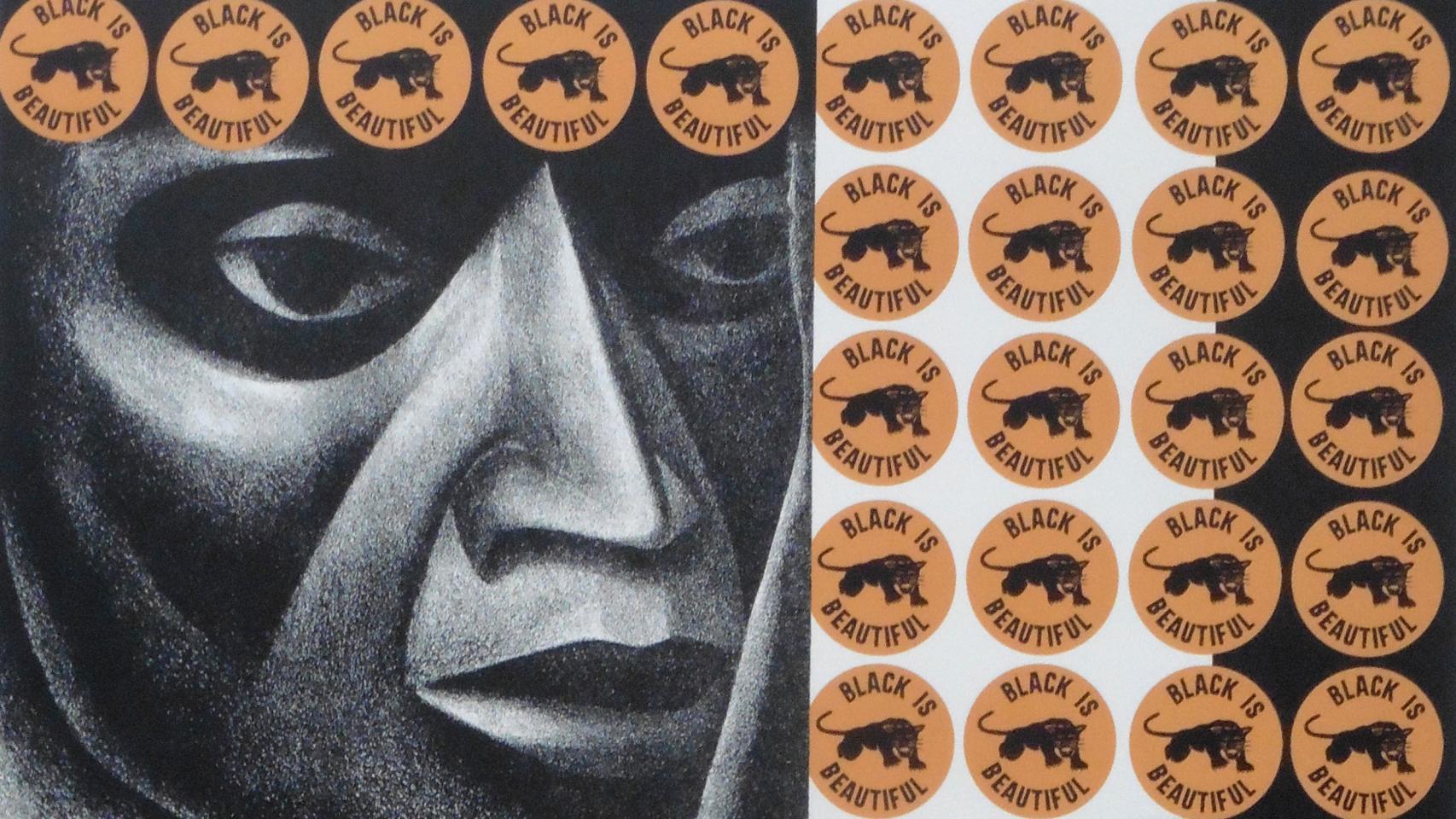

Temáticamente destacan la negritud y el colonialismo, también lo queer y el art brut, con un 92% de participantes de origen negro y un 76% nacidos en este Sur Global. Ese es el propósito de su equipo curatorial formado por Diane Lima, comisaria brasileña especializada en aprendizaje colectivo; Grada Kilomba, escritora y artista portuguesa que examina la memoria, el trauma, el género y el racismo; Hélio Menezes, antropólogo social brasileño especializado en la práctica cultural negra en entornos urbanos, y Manuel Borja-Villel, exdirector del Museo Reina Sofía y a partir de septiembre asesor de la ampliación del MNAC cuya sombra en esta bienal es alargada, incluyendo proyectos y piezas de la colección del MNCARS como Auto Sacramental Invisible, de Niño de Elche.

Carmézia Emiliano: 'Dança do beija-flor', 2011. Cortesia Central Galeria

Después de la dedicada a artistas indígenas en 2021, esta nueva bienal coincide con el 200 aniversario de la independencia de Brasil. Se coreografía como una maraña de movimientos, una danza o una capoeira, esa danza tribal de lucha que avanza y esquiva el cuerpo, y que representa la disidencia de las rígidas estructuras ya obsoletas del bienalismo clásico.

La invitación, sin duda, es atractiva. Destacan piezas interesantísimas como el expresivo testimonio pictórico de Ceija Stojka sobre el porrajmos, la persecución y genocidio de la comunidad gitana a manos de la Alemania nazi, que vimos en su exposición en el Reina Sofía.

[La despedida de Manuel Borja-Villel del Reina Sofía]

Son también sugerentes los testimonios indígenas de Carmézia Emiliano, pionera en la representación de temas de la cultura macuxi como la danzas y los festejos asociados al cultivo y consumo de la yuca. Entre los grandes nombres están Maya Deren, Stanley Brown, el cine de Amos Gitaï o Ellen Gallagher y Edgar Cleijne con esa videoinstalación que pudimos ver en el Centro Botín el año pasado en la que relacionan cuestiones de raza con la biología marina.

Hay también una sólida presencia de artistas y proyectos queer (Pauline Boudry y Renate Lorenz, hace poco en el CA2M y en el Palacio de Cristal, o Cabello/Carceller). Merece mención especial la argentina Elda Cerrato, último Premio Velázquez, que ha fallecido antes de la inauguración y que participó, con 92 años, en la selección de sus piezas. Su obra simboliza la esencia de la bienal, uniendo ciencia y arte en motivos dinámicos que parecen bailar el tiempo y el espacio.

Cabello/Carceller: 'Una voz para Erauso', 2021-2022

A la participación española se suman las sobrias geometrías de Elena Asins, la crítica a la supremacía blanca del Colectivo Ayllu, el baile flamenco como reivindicación anticapitalista de Flo6x8, la ficción histórica en torno a Carlos V de Jorge Ribalta, y el archivo fotográfico sobre las migraciones en Canarias de Patricia Gómez y María Jesús González.