Image: Las mil caras del Rey de Egipto

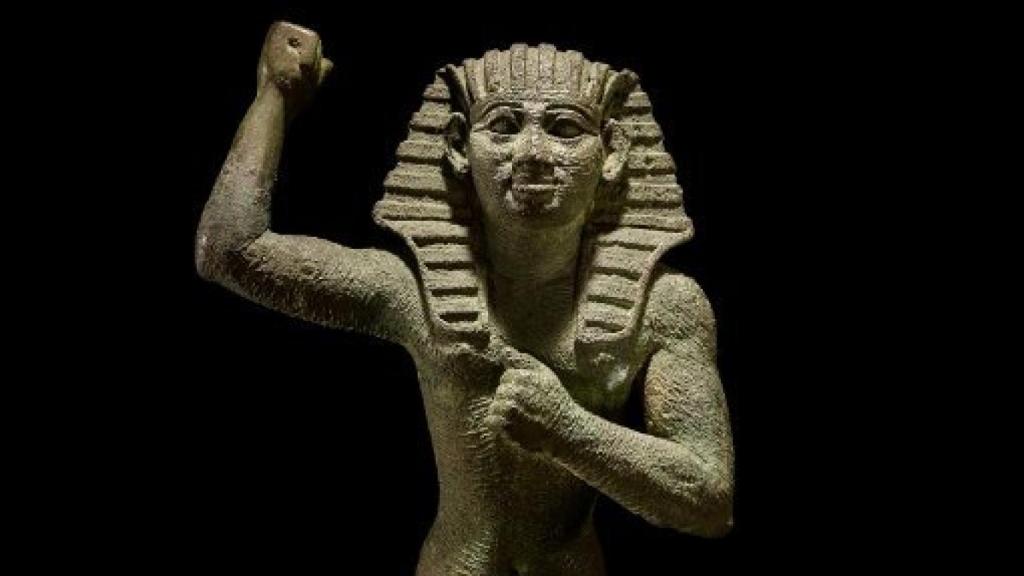

Estatuilla en actitud de júbilo (664-332 a.C.)

A caballo entre lo divino y lo humano, el faraón era el encargado de mantener el orden entre sus súbditos, el gran vencedor de todas las batallas y el único, junto con los sacerdotes, que podía acceder a los templos. Este verano, una exposición en CaixaForum Barcelona reúne 164 piezas del British Museum -desde estatuas hasta elementos decorativos- que nos acercan al Hijo de Ra. Un paseo por las salas de Faraón. El Rey de Egipto con el egiptólogo y doctor en Historia Antigua José Miguel Parra nos traslada al valle del Nilo.

Hace cuatro mil años, en el valle del Nilo existía una elevada mortalidad infantil, de la que no se libraban ni los nacidos en el seno de la familia real; por ese motivo, las esperanzas de un hijo del faraón de llegar a suceder a su padre en el trono no eran demasiado elevadas, en especial si éste se mostraba longevo. Es el caso del nonagenario Ramsés II, que vio cómo una docena de sus herederos fallecían antes que él. Además, como sabemos por su momia, tuvo problemas de movilidad e intensos dolores por la artritis y los terribles abscesos de su boca, de modo que Mernepetah seguramente estuvo ejerciendo el poder ejecutivo varios años antes del fallecimiento de su padre. No obstante, hasta que no fue coronado no se convirtió en una especie de figura divina, es decir, en el faraón. Es un caso similar al del papa católico, que de un día para otro pasa de ser un mero mortal a un infalible representante de Dios sobre la tierra gracias a su coronación.Los diferentes rituales de la ceremonia de coronación servían para que los dioses aceptaran al heredero como soberano del valle del Nilo y, a lo largo de los mismos, además de ser amamantado simbólicamente por una diosa, recibía la doble corona del Alto y el Bajo Egipto y los cetros propios de su cargo, entre ellos el cayado y el espantamoscas, de los que se pueden ver ejemplos en esta exposición.

Los deseos reales

Hemos de suponer que, una vez terminada la ceremonia, el nuevo monarca se presentaría a la corte reunida fuera del templo y luego a sus súbditos. Quizá fuera entonces cuando se hacía pública su titulatura real, un conjunto de cinco nombres diferentes: el de Horus, el del Junco y la Abeja, el de las Dos Señoras, el de Horus de Oro y el de Hijo de Ra, que servían no sólo para identificarlo e individualizarlo, sino también como declaración política de lo que quería fuera su reinado.Un precioso ejemplo de titulatura, en este caso de Amenemhat III, se expone en esta muestra, pero es a finales de la Dinastía II cuando lo vemos funcionar en la realidad. Por entonces se produjo alguna tensión política entre varios candidatos al trono, uno favorecido por el dios Horus, Khasekhem, y el otro por el dios Set, Peribsen. Triunfó el primero, que cambió sus nombres para pasar a llamarse: “Los Dos Poderosos (Horus y Set) se manifiestan (en él)” y “Los Dos Señores (Horus y Set) están en paz en él”, en lo que fue un claro intento de curar heridas.

El detalle del cambio de nombre nos permite apreciar el poder que para los egipcios poseía la escritura y lo relacionada que estaba ésta con las representaciones artísticas, tanto que consideraban que cualquier cosa puesta por escrito cobraba vida al ser leída. Por eso nunca veremos a un faraón egipcio ser derrotado en una batalla o encontraremos mencionado en unos anales reales que tal cosa sucediera. Tanto es así que, a veces, la costumbre podía producir chuscos incidentes diplomáticos, como sucedió durante el reinado de Ramsés II. Éste y el rey hitita Muwatali II se habían enfrentado en la batalla de Kadesh, que terminó en tablas y luego en el primer tratado de paz de la historia.En la ceremonia de coronación el soberano recibía el cayado y el espantamoscas, de los que se pueden ver ejemplos en la exposición

Sin embargo, la ideología egipcia exigía que el faraón hubiera triunfado y así queda reflejado en los relieves de la fachada del templo de Luxor, donde Ramsés aparece derrotando él solo a la coalición hitita. El problema es que allí pudo leerlo el embajador hitita, a quien le faltó tiempo para contárselo a su soberano, quien mandó una misiva a Ramsés donde le comentaba con sorna que él más bien recordaba haberlo visto rodeado de soldados egipcios en el campo de batalla...

La guerra era cosa del rey, pues una tarea básica del faraón era mantener la maat (la “justicia”, el “equilibrio”) en esa burbuja de orden rodeada de caos que los egipcios consideraban eran el valle del Nilo y las tierras controladas por el faraón. El caos lo representaban los “nueve arcos”, los enemigos del país, a los que había que mantener a raya. Por eso una imagen que vemos repetida infinidad de veces es la del monarca agarrando a un puñado de enemigos por los pelos mientras con la otra mano alza la maza de combate con la que aplastará su rebeldía.

Esta simbología aparece en numerosas estatuas -como la de Ramsés II que se exhibe en el CaixaForum-, sandalias y suelos decorados, donde se representan nueve arcos a los que el faraón aplasta de forma simbólica cada vez que camina por encima. A los egipcios les encantaban estos juegos de palabras con el lenguaje y la imagen.

Si bien ante los dioses el faraón actuaba en solitario, tanto en la tarea de gobernar como en la celebración de las otras muchas ceremonias que salpicaban su día a día, el monarca egipcio contaba con la imprescindible ayuda de la reina y el visir. Este último era su factótum, su representante para todas las cosas terrenales, mientras que la primera era su imprescindible complemento femenino. No era esta la única tarea de la “gran esposa real”, que además de darle herederos al faraón -algo a lo que asimismo contribuían las reinas secundarias- también podía llegar a participar activamente en política. Ese fue el caso, entre otras, de la reina Tiyi o la propia Hatsehsput, que siendo regente de su sobrino decidió coronarse faraón de Egipto. Sí, faraón y no faraona, porque los egipcios consideraban que sólo un varón podía sentarse en el trono. Al fin y al cabo el monarca era la encarnación de Horus, el hijo de Osiris, el dios de los muertos, con el que se identificaba al fallecer.

El libro de los muertos

Como no podía ser de otra manera, también en la muerte el faraón se diferenciaba del resto de los mortales. Si los más pudientes de sus súbditos se enterraban en tumbas con las paredes decoradas con escenas de la vida cotidiana y de su trabajo en la Administración, los faraones lo hacían acompañados por textos que describían la geografía y la cosmología del Más Allá, donde se suponían iban a pasar la eternidad en contacto con los dioses. El Libro de los muertos, que no es sino una especie de guía de viaje para sortear los peligros del inframundo, apenas lo utilizan en sus tumbas del Valle de los Reyes; pero es el que a partir del Reino Nuevo todos los egipcios querían incluir entre su ajuar funerario.Cinco piezas imprescindibles

UreoLas cobras erguidas o ureos aparecen a menudo sobre la frente de los faraones. Son símbolo de realeza, de poder y de protección. Las serpientes eran uno de los grandes peligros del antiguo Egipto y se les dedicaron muchos textos e imágenes, como este adorno de oro (h. 664-332 a.C.) parte, quizá, de un lujoso mueble.

Cabeza de Tutmosis III

Mientras el hijo de Tutmosis II se formaba en el arte militar, ejerció de regente su madrastra Hatshepsut. En su próspero reinado (h. 1479-1425 a. C.) amplió con sus expediciones las fronteras del Imperio. Se conservan cuidadas esculturas de bellas facciones como este busto de limolita verde.

Ushebti de Seti I

Pequeñas estatuas hechas de fayenza, madera o piedra, los ushebtis se colocaban en las tumbas del antiguo Egipto para que realizaran tareas agrícolas en el Más Allá. Esta de la tumba de Seti I (1294-1279 a. C.), con tocado real y una azada en cada mano, se encontró en el Valle de los Reyes de Tebas.

Estatuilla del dios Amón-Ra

No es común que se conserven estatuas hechas con materiales preciosos como ésta (h. 1069-656 a.C.) pues se fundían para reaprovecharlos. Representa al dios Sol con forma antropomorfa, tocado de dos plumas y disco solar y barba. Otras veces aparece como carnero, simbolizando la virilidad.

Estatua sedente de Seti II

Escultura de tamaño real en la que aparece Seti II (h. 1200-1194 a.C.) haciendo una ofrenda al dios Amón. Le protege el ureo en su frente y la cola de toro entre sus piernas. Completan la decoración plantas de papiro y loto que simbolizan la unidad del Alto y el Bajo Egipto e inscripciones con los nombres del monarca.