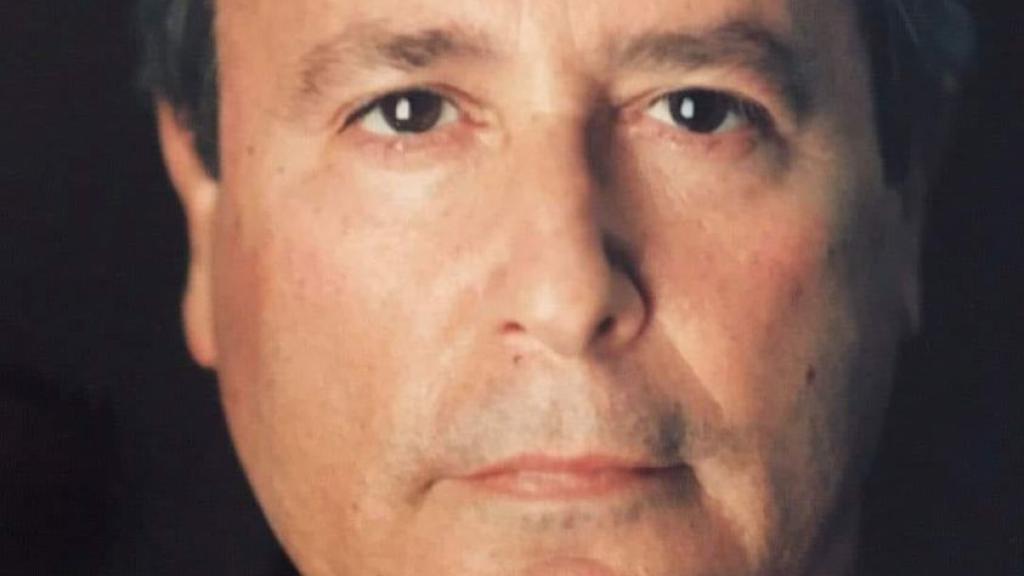

Justo Jorge Padrón.

Acabo de enterarme. Ha muerto en Madrid, el 11 de abril, el poeta canario Justo Jorge Padrón. Presuntamente del Covid-19.

Fue a finales de los años 70, cuando lo conocí en la isla de Gran Canaria. Me firmó uno de sus poemarios después de una ceremonia de presentación ante un numeroso público. No sé qué le dije que me invitó, al día siguiente, a pasar por su casa.

Vivía en Tafira Alta, en una espléndida mansión protegida por los recios árboles del monte Lentiscal. Acompañado de una nutrida biblioteca y algunos cuadros de Manolo Millares, gozaba de un silencio monacal. La estancia perfecta para la reflexión, el estudio y la lectura.

Hablamos de poesía. Sólo de poesía. Sin otra posibilidad. Recordé a Gottlob Frege, padre de la lógica moderna. Sólo admitía conversar sobre matemáticas sin otra posibilidad. Era insobornable.

Acababa de publicar Otesnita y le pregunté por el significado de tan extraña palabra. No quiso decirme nada porque era muy íntima. Yo había leído casi toda su obra anterior a Los círculos del infierno. Poemario perturbador. Es como el mundo de Heráclito. Una armonía de tensiones opuestas. Le gustó la comparación. En respuesta, el poeta sacó de un cajón un montón de folios para que leyese el borrador de su próximo trabajo: La visita del mar. Al cabo de unos días volví con mis objeciones. Para mi asombro, fueron aceptadas, corregidas y publicadas tal cual. Desde luego, el vate canario nada tenía de cabezón. En general, quienes escriben versos no muestran sus interiores. Un esotérico e inextricable pudor los vuelve herméticos.

Justo Jorge Padrón.

Había pocos meses que se había divorciado. Su mujer era sueca. Se sentía muy herido y escribía con agónica desesperación. Tenía un Volkswagen acaracolado con el que viajábamos al Sur, a las dunas de la Playa del Inglés. Era muy temerario al volante y yo le reproché su excesiva velocidad. Me respondió textualmente: “No te preocupes, siempre caigo de pies”.

Conocí a un norteamericano, amigo del poeta, traductor de sus versos al inglés. No recuerdo su nombre. Pero sí que era un dormilón. Los tres nos habíamos citado en la Playa de las Canteras y por ese motivo no acudió. Padrón tampoco. Desde entonces no lo volví a ver más. Al cabo de dos o tres años recibí en mi domicilio de Asturias un volumen de considerables proporciones, bilingüe (inglés-español), en el que participaban escritores españoles y extranjeros. Incluía un texto que me pidió sobre Heráclito y Los Círculos del infierno. Nunca conocí a nadie tan bien relacionado literariamente. Era el mejor gestor global de la poesía. Fue quien recogió el Nobel de Vicente Alexandre.

Se interesó por mí y un día quiso saber de mis escritos. Se sorprendió porque eran versos en bable y no en gallego. Tiene perdón. Al menos, no reaccionó como Ángel González. Le espeté que escribiera algo en asturiano porque, dada su celebridad, levantaría una gran polvareda. Aún resuenan en mis tímpanos su carcajada levantisca y huidiza subrayada por su tupida barba blanca.

J. J. Padrón, pese a su empaque internacional, era muy accesible. En los días que lo conocí, casi un año, vivía sin paz, en los círculos de un infierno que sólo conocía él y, abarcaban mucho más allá de los expresados en su poesía. En París, quiso acercarse a Sartre, pero no lo recibió. Nunca entendí para qué deseaba conocer a semejante mendrugo de Ronquentin. El autor de El Abedul en llamas jamás se percató de que la firmeza del Roque Nublo posee más valor que las capciosas neblinas de París y todas las flagelaciones nórdicas de la tenebrosa conciencia protestante de Ingmar Bergman. Descansa, amigo. Te velen las llamas de los abedules.

Las circunstancias del fallecimiento de Justo Jorge Padrón, dada la ausencia generalizada de investigación, inquietan al poeta y le obliga a realizar una autopsia. Una pausa. Pausa donde habitan los ojos frenéticos de los muertos.

La segunda pausa

Vas a morir.

Más terrible fue nacer.

¿No recuerdas?

Fue un fogonazo

que casi te ciega.

Después el llanto

para saberte vivo.

Otro escarnio.

Ahí afuera te espera

la pausa

irremediable

de la nueva orilla

donde habitan los ojos

frenéticos de los muertos

que chirrían tristezas azules,

mientras los gorriones

decretan el recto silencio

del equilibrio.

Nadie detiene el pardo paso

de los ataúdes que resuenan

por los cómplices pasillos

bajo el aplauso

de la sorda ciudad:

ha vencido el cómodo protocolo

de la obediencia, la segunda pausa

del terror.

La luz escupe contra los azulejos

risas que se arrastran por las urgencias

como serpientes negras,

sin embargo…

arriba, en el aire

del desángel,

alguien toca unas notas

de Beethoven.