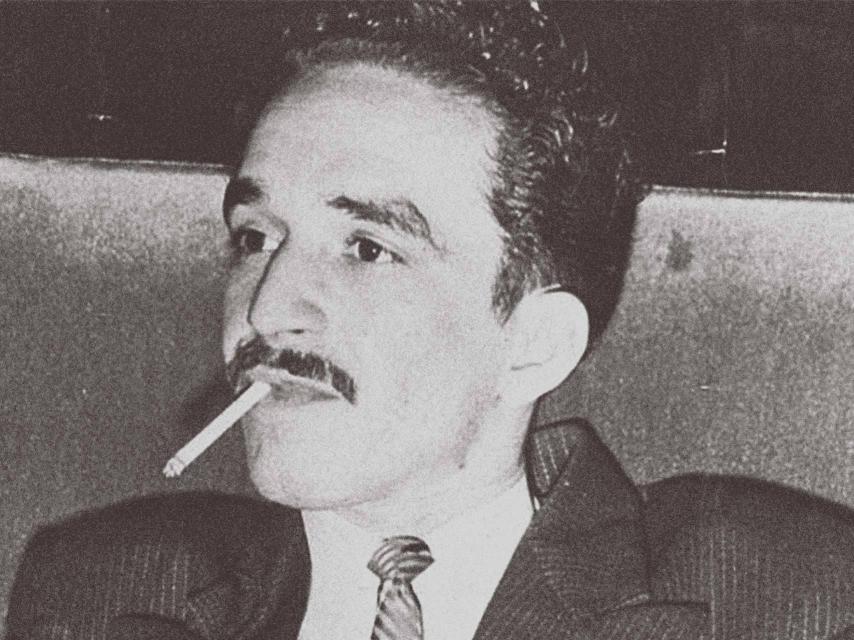

Gabriel García Márquez. Getty Images

Gabo y Kafka, cita tras el Telón de Acero

Un libro reedita las crónicas del viaje de tres meses en el que Gabriel García Márquez recorrió en 1957 la Europa de Este del comunismo: Alemania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y la URSS

Noticias relacionadas

Una década antes de Cien años de soledad, los soviéticos ya habían pasado por el shock del realismo mágico. García Márquez apareció en Moscú en 1957 y se puso a contar historias. Era una de las últimas etapas de su viaje con dos amigos al otro lado del Telón de Acero. Entonces lo traducían como cortina de hierro: “No es una cortina ni es de hierro", escribía el autor colombiano. "Es una barrera de palo pintada de rojo y blanco como los anuncios de las peluquerías”.

Así empieza la primera de sus crónicas, publicadas ese año en la revista colombiana Cromos y reeditadas ahora por Random House en el libro De viaje por Europa del Este. No había cortina, pero la URSS llevaba 40 años desconectada del mundo. “Nos encontramos muchos soviéticos que no habían visto un extranjero en su vida”, escribe. Les paraban por la calle.

“A veces aparecía un intérprete providencial. Entonces se iniciaba un diálogo de muchas horas con una multitud ansiosa de que le contáramos el mundo. Yo refería historias sencillas de la vida colombiana y la perplejidad del auditorio me hacía creer que eran historias maravillosas”, recuerda. El realismo mágico.

Gabriel García Márquez, en los años cincuenta. Getty Images

Diez años después, en 1967, la editorial Suramericana publicó en Buenos Aires la primera edición de Cien años de soledad, y lo que les pasó a los primeros lectores ya le había sucedido antes a los soviéticos. García Márquez estaba preparado. En una entrevista dijo que no entendía el alboroto: la novela era sólo un montón de historias que contaba su abuela en aquella casa repleta de mujeres en la que él se había criado: “Vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así”.

Los tres meses de trayecto por Europa del Este completan una colección de sorpresas recíprocas. El trío de viajeros y sus historias resultaban exóticos en Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría y la URSS, y lo que lo viajeros encontraban tampoco se parecía a lo sospechado: “Me doy cuenta de que era una falta de sentido común esperar que la cortina de hierro fuera realmente una cortina de hierro. Pero 12 años de propaganda tenaz tienen más fuerza de convicción que todo el sistema filosófico. 24 horas diarias de literatura periodística terminan por derrotar el sentido común hasta el extremo de que uno tome las metáforas al pie de la letra”.

No se movían sólo bajo la influencia de las metáforas. Antes de partir en coche, los alemanes del lado occidental les alertaron: “Nos previnieron de que lleváramos comida y gasolina suplementaria para no estacionar en los 600 kilómetros que hay desde la frontera hasta Berlín y que en todo caso corríamos el riesgo de ser ametrallados por los rusos”.

Lo extraño comenzó en la frontera: “No había allí campos de tortura ni los famosos kilómetros y kilómetros y kilómetros de alambre de púa electrificado (...) Yo estaba sorprendido de que el gran portón del mundo oriental estuviera guardado por adolescentes inhábiles y medio analfabetos”.

Checkpoint Charlie en Berlín, en los años sesenta. Getty Images

Del viaje va resultando un imparable derretimiento de los mitos construidos desde la distancia alrededor del comunismo. A medida que se deshielan los clichés, queda a la vista una formidable batalla publicitaria entre bloques. “Berlín Occidental es una enorme agencia de propaganda capitalista. Su empuje no corresponde a la realidad económica. En cada detalle se advierte el deliberado propósito de ofrecer una apariencia de prosperidad fabulosa, de desconcertar a la Alemania Oriental, que contempla el espectáculo con la boca abierta por el ojo de la cerradura”.

Del otro lado también: “La réplica socialista al empuje del Berlín Occidental es el colosal mamarracho de la avenida de Stalin. Es aplastante, tanto por las dimensiones como por el mal gusto. Es la residencia de 11.000 trabajadores. Hay restaurantes, cines, cabarets, teatros, al alcance de todos. Cada uno de ellos es un despilfarro de cursilería: muebles forrados en peluche violeta, alfombras verdes con bordes dorados y, sobre todo, espejos y mármoles por todos lados, hasta en los servicios sanitarios. Ningún obrero en ninguna parte del mundo y por un precio irrisorio vive mejor que en la avenida Stalin. Pero contra los 11.000 privilegiados que allí viven, hay toda una masa amontonada en buhardillas, que piensa –y lo dice francamente– que con lo que costaron las estatuas, los mármoles, el peluche y los espejos, habría alcanzado para construir decorosamente la ciudad”.

Escaparate de la pastelería Konditorei Kranzler, en Berlín Oeste. Getty Images

En ese Berlín incrustado es donde se manifiesta de manera más profunda la fractura entre ambos lados, enfrentados a veces de acera a acera: “El pueblo lo único nuevo que ve es que Alemania está partida en dos y hay soldados rusos con ametralladoras. Los habitantes de Alemania Occidental van exactamente lo mismo: el país dividido y soldados americanos en automóviles de último modelo. Ninguno de los dos protesta porque saben que perdieron la guerra y por el momento tienen la cabeza baja”.

García Márquez insiste mucho en la amargura del ciudadano del comunismo: “Para nosotros era incomprensible que el pueblo de Alemania Oriental hubiera tomado el poder, los medios de producción, el comercio, la banca, las comunicaciones y, sin embargo, fuera un pueblo triste, el pueblo más triste que yo había visto jamás”.

También encuentran algún refugio. El peso del sistema comunista no se siente con la misma intensidad en todos los países que visitan: “Después de haber atravesado a Checoslovaquia en cuatro sentidos, con absoluta libertad, tengo la impresión de que allí lo único que llama la atención en un extranjero son los blue jeans. La gente se detenía a reírse francamente, a preguntarnos de qué planeta nos habíamos descolgado, a causa de los blue jeans”.

La ropa es otro de los indicios recurrentes en los que se ve el abismo entre bloques. La mujer alemana que se sienta en un bordillo al final de la noche para quitarse las medias y guardarlas en el bolso: “Las medias de nylon cuestan un dineral”. O la mujer polaca, cerca de Auschwitz: "Examinó mi camisa, con una grande atención y dijo textualmente: 'Ése es el famoso nylon'". García Márquez le ofrece regalarle la camisa, pero ella se niega: cuando Polonia empiece a producirlo (“necesitamos todavía cinco años”), será mejor y más barato. A aquel lado de la cortina, mezcladas con la amargura, sobrevivían aún pequeñas dosis de fe socialista en la llegada de un mundo mejor.

Tenían eso y una vaga conciencia de que ese mundo mejor en realidad se encontraba al otro lado. “La gente tenía deseos de ver, de tocar un extranjero”, dice de Moscú. También de escuchar todas esas historias que les produjeron el impacto de un salto del colectivismo al realismo mágico.

El choque fue recíproco: García Márquez se encontró en la URSS una manifestación real de la literatura de Kafka, un realismo mágico de otro tenor, más asfixiante. Allí no podían comprarse sus libros, porque se trataba de las obras del “apóstol de una metafísica perniciosa”, pero Stalin había dejado construido un sistema que bien podría haber salido de sus páginas.

“Para asegurar el control absoluto de la producción centralizó la dirección de la industria en Moscú con un sistema de ministerios que a su vez estaban centralizados en su gabinete del Kremlin. Si una fábrica de Siberia necesitaba un repuesto producido por otra fábrica situada en la misma calle, tenía que hacer el pedido a Moscú a través de un laborioso engranaje burocrático. La fábrica que producía los repuestos tenía que repetir los trámites para efectuar los despachos. Algunos pedidos no llegaron jamás. La tarde en que me explicaron en Moscú en qué consistía el sistema de Stalin, yo no encontré encontré un detalle que no tuviera un antecedente en la obra de Kafka”.

Después de toparse con Kafka en Moscú y de ver a Moscú toparse con el realismo mágico, no deja de parecer una muestra de coquetería esa respuesta suya sobre el susto de otros con Cien años de soledad. Como si visto todo eso, ya resultara raro sorprenderse de nada.