Propongo un viaje por la historia de los tres últimos siglos. Un viaje que recorre los sueños de un puñado de inventores y en el que veremos gente inmensamente rica que lo perdió todo, ilusos que pensaron que tenían entre manos el vellocino de oro de los Argonautas, y montañas de derechos de propiedad que algunas siguen vigentes y otras son papel mojado. Un carrusel de intereses y formas recopiladas por la editorial inglesa Phaidon en un libro titulado Patented (Patentes).

El compendio reúne desde las patentes que expiraron -cuando una patente caduca en la mente del emprendedor se dispara un resorte que le hace imaginar un negocio floreciente, global, de Tío Gilito -hasta las que hoy reconocemos como objetos icónicos. ¡Atención!, conviene no confundirse: un objeto icónico, perenne, cuyo diseño permanece en el tiempo no es ni mucho menos sinónimo de rentabilidad perpetua.

Como reza su portada, Patented “celebra la visión creativa de diseñadores talentosos, inventores, creadores, innovadores” y para mí la palabra mágica: “Soñadores”. La RAE define la palabra “patente” como el documento en que oficialmente se le reconoce a alguien una invención y los derechos que de ella se derivan.

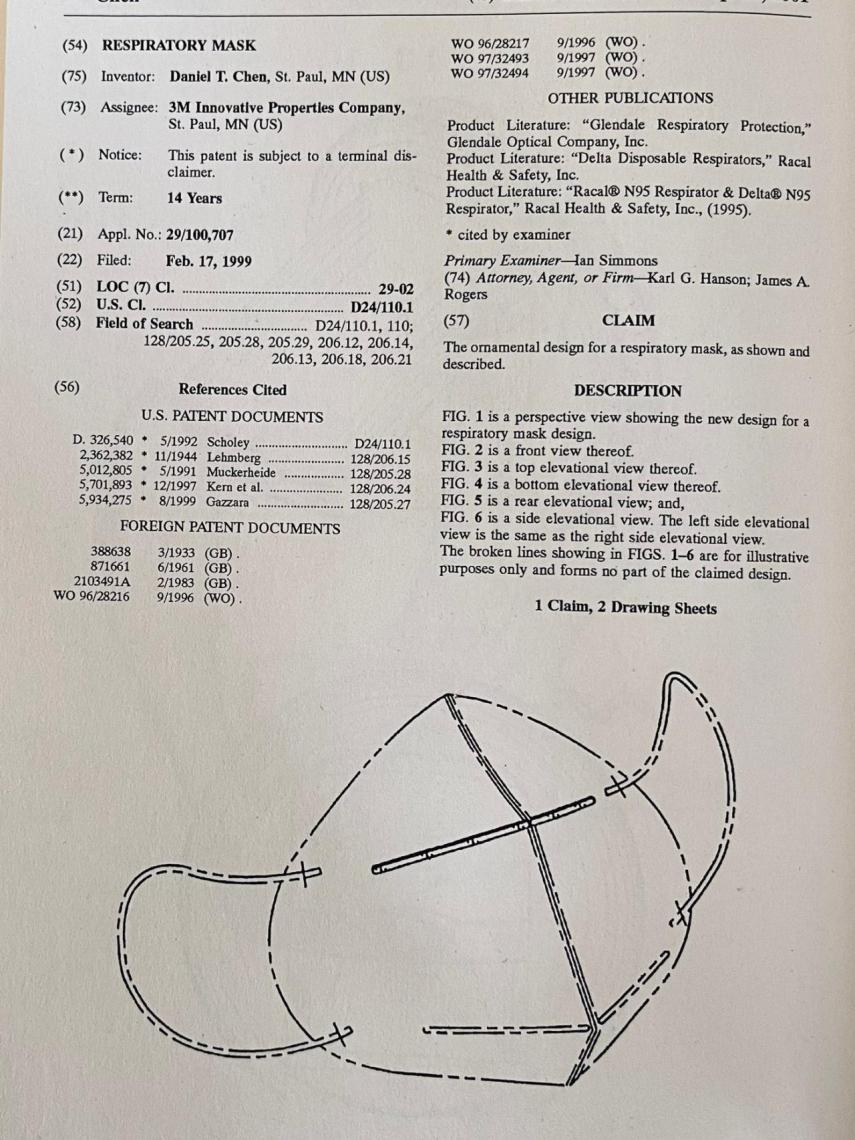

La mascarilla, patentada por 3M en 2001.

Recopilado por Thomas Rinaldi, las 1.058 páginas del libro (Phaidon. 33 euros), son un exhaustivo ejercicio de arqueología industrial. Por supuesto que algunas de las patentes están perfectamente catalogadas y “vivas”, como el teléfono 500 de Henry Dreyfuss para Bell Systems o las famosas sillas de los Eames producidas por Henry Miller. Pero otras son solo un vestigio de un producto que no cuajó.

El autor escribe en el prólogo que en el proceso de búsqueda el material pronto quedó dividido entre patentes “útiles” registradas para proteger inventos y su modo de empleo, y las patentes de diseño cuyo objetivo era documentar el aspecto del producto, su forma.

La historia de las patentes comienza con la Revolución Industrial en Inglaterra los siglos XVII y XVIII. El gobierno norteamericano comenzó a registrar patentes en 1790, un año después de la promulgación de su Constitución, las utilitarias que describen cómo funcionan las cosas y las de diseño, que describen la forma de los objetos y que no se registraron hasta 52 años después.

El primer año solo se inscribieron 14 patentes, entre ellas, un candelabro, una tipografía, planchas, un lavabo o un aceite para proteger los suelos de madera. En 1930 el registro ya contabilizó 3.000 patentes y once años después la cifra se había disparado a más del doble.

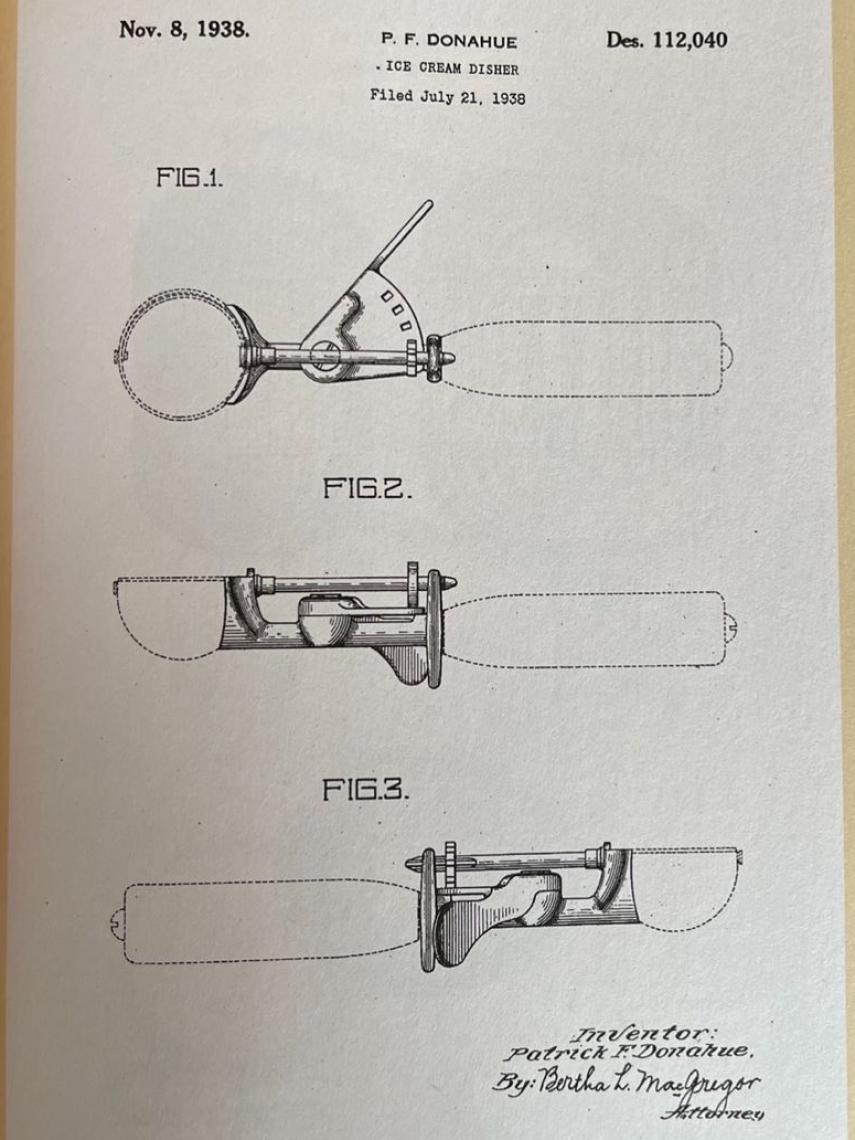

Seguro que tienes este invento en casa.

Los avances en la fabricación de objetos durante el siglo XIX, con nuevas técnicas de manufactura en cadena, dispararon el registro de patentes. En los primeros años la tendencia fue a proteger el uso del producto, una vez superado el utilitarismo, llegó el boom del registro del diseño. A los creadores de las patentes de diseño se les bautizó como “inventores”.

Más de un millón de patentes se han registrado en la oficina norteamericana desde 1790 hasta hoy. Patented las presenta de forma cronológica, pero las presenta de forma cronológica pero el lector (no hay mucha lectura en este libro) tiende a saltarse el orden y picotear en busca de esa que le hace sonreír. Me he reído mucho con este catálogo de patentes. Hay dibujos que se me antojan infantiles vistos desde la perspectiva de hoy (la plancha de vapor de George Finn en 1914) y otros que me asombran como permanecen tan actuales -el inodoro de Charles R. Crane en 1930 por ejemplo- y que aún se comercializan tal y como fueron diseñados.

El estilo de los dibujos para proteger las patentes ha permanecido inmutable desde 1790, aunque ahora se admite incluir fotografías de los prototipos también, algunas a color, incluso renders en 3D. Pero no siempre. Cada país tiene su propia legislación al respecto.

Son una delicia las páginas en las que se muestra la evolución de las patentes de un mismo objeto. En una de las dobles páginas iniciales me imagino la historia de la humanidad desde el primer reloj despertador cuya patente se registró en 1911 (y que todavía se comercializa) hasta el primer despertador digital registrado en 1976.

Portada de 'Patented'.

Lo mismo pasa con los ventiladores (imagine lo que nos ha sucedido desde 1899 al de Sir James Dyson que ventila sin aspas patentado en 2015) y por supuesto los móviles, del “zapatófono” de Motorola en 1975 hasta el que debe estar registrándose estos mismos días.

Ni rastro de la Patente de Corso claro, el documento que reyes y reyezuelos entregaban a los marinos, para autorizarles a utilizar las malas artes en defensa de su territorio, incorporándolos a su armada. Si quieres una, hazte con el libro de Arturo Pérez-Reverte, Patente de Corso (Alfaguara, 1998) recopilación de sus artículos para el XL Semanal y verás que inventar no es solo fabricar objetos nuevos.