Muchos de los poetas de la llamada generación del cincuenta suelen estar asociados a un primer poema inaugural que hace de pórtico y emblema de toda la obra. Recordemos, sin ir más lejos, el "Siempre la claridad viene del cielo; es un don" de Claudio Rodríguez o el "Cruzo un desierto y su secreta / desolación sin nombre" de Valente. En Jaime Gil de Biedma hay que irse un poco más adelante, a ese "Que la vida iba en serio" tan sucinto y memorable que ha dado pie a varias versiones musicadas.

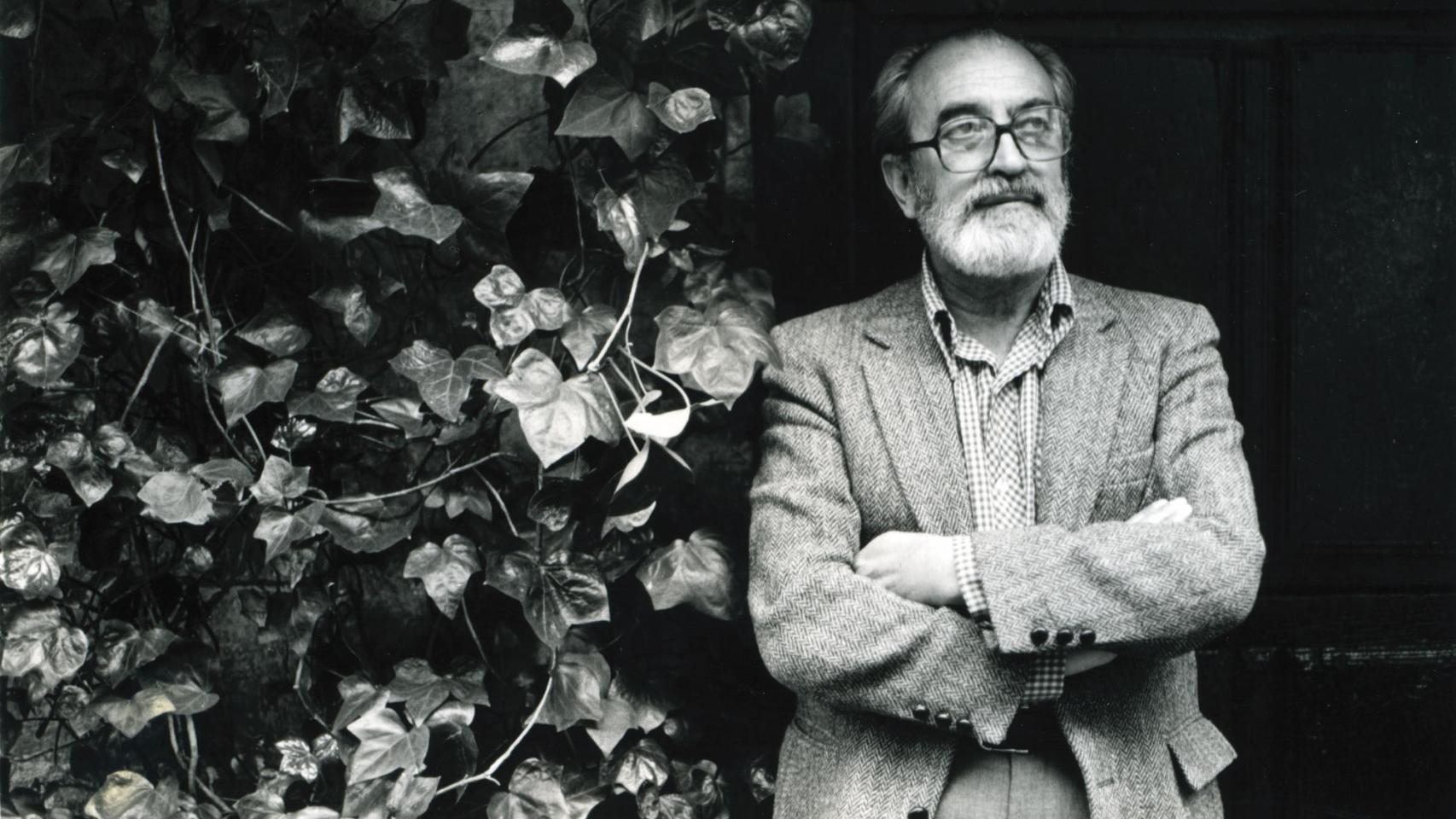

Otra de esas piezas indelebles que se alzan desde el principio como vigas maestras es el poema homónimo de Áspero mundo (1956), el libro con el que Ángel González (Oviedo, 1925-Madrid, 2008) se dio a conocer a sus contemporáneos, que seguimos siendo nosotros: "Para que yo me llame Ángel González, / para que mi ser pese sobre el suelo, / fue necesario un ancho espacio / y un largo tiempo…".

Todavía recuerdo el impacto que ese poema tuvo en el joven lector ignorante que era uno a finales de los años ochenta. No fue el único, claro: la obra de Ángel González es rica en versos y poemas que se graban en la memoria y comparecen como parte natural de la conversación y el pensamiento. Su gusto por los juegos de palabras fue tal vez la expresión más aguda y humorística de una creatividad verbal que privilegiaba la concisión, la ironía, el alfiler de un adjetivo certero o el dardo del epigrama.

Sigue siendo tan cierto ahora como cuando lo dejó escrito Pound: lo esencial de un poeta es que nos construya su mundo. Y la relectura, una vez más, de la obra de Ángel González da fe de su indudable coherencia, del carácter personalísimo de sus obsesiones y su visión de la vida, de su profundo compromiso con el arte poético y la autenticidad de una evolución motivada –impulsada– por un diálogo constante entre historia y palabra, conciencia crítica y necesidad expresiva. Más allá de aciertos o caídas ocasionales, lo que buscamos y apreciamos en una obra poética es que nos dé, como quería Vinyoli, "la medida de un hombre".

Y no hay duda de que las páginas de Palabra sobre palabra son el retrato testimonial y de cuerpo entero de una personalidad que nos acompaña más allá de su peculiar circunstancia histórica, que él mismo describió en términos inequívocos: "Las tensiones sociales que la República puso en evidencia, la revolución asturiana de octubre de 1934 y la guerra civil fueron los acontecimientos más sobresalientes que jalonaron mi infancia. La posguerra fue el escenario de mi adolescencia y de mi juventud. Vivir todos esos hechos en el seno de una familia politizada, y desde el lado de los que perdieron todas las batallas, determina ciertas actitudes ante la vida (y, por tanto, frente al arte)".

El retrato del poeta que arrojan sus primeros libros está ya perfilado en aquel poema inicial de Áspero mundo: comprometido, melancólico, ferozmente irónico y desengañado, paradójico y sentimental, dado a accesos de bilis negra y a raptos de entusiasmo que nunca olvidan su carácter efímero, su fragilidad inherente: "El éxito / de todos los fracasos. La enloquecida / fuerza del desaliento…".

Libros posteriores, como Sin esperanza, con convencimiento y Grado elemental, transitan la senda del realismo crítico de sus compañeros de quinta, pero con un lirismo y un don para la palabra cargada de emoción que hace de puente con sus hermanos mayores: "Camposanto en Colliure" siempre me ha parecido una mezcla casi perfecta del tono de José Hierro con toques de Gil de Biedma; "El campo de batalla" recoge ecos del último Vallejo...

Ángel González no tuvo ínfulas críticas, pero tampoco dudó en denostar, cuando pudo, la estética novísima o la escritura última de Valente y Gamoneda

Ángel González no tuvo nunca las ínfulas críticas de sus colegas de la Escuela de Barcelona –aunque escribió finos estudios críticos sobre sus dos maestros, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, y no dudó en denostar, cuando pudo, la estética novísima o la escritura última de Valente y Gamoneda, para cuyos valores estéticos era ciego–, pero su uso magistral de la ironía en poemas como "Discurso a los jóvenes" o "Prueba" da fe de su maestría formal y su oído finísimo para la palabra justa.

Tratado de urbanismo, publicado en 1967, supone un final de etapa. Él mismo veía en sus páginas "la negación de mi intermitente, pero hasta entonces sostenida ilusión en la capacidad activa de la palabra poética". Lo cierto es que el tono rabioso y profundamente hastiado de poemas como "Inventario de lugares propicios al amor" ("en este tiempo hostil, propicio al odio"), "Jardín público con piernas particulares" o "Preámbulo a un silencio" hacían aconsejable un cambio de rumbo, un quiebro hacia la ironía paródica y el chiste agrio en la línea de la antipoesía de Nicanor Parra.

La manía de nuestra crítica de estudiar la poesía española en una burbuja, sin atender a las corrientes intelectuales del momento, ha impedido ver que este nuevo rumbo es parte de un aire de época, esa "nueva austeridad" que conceptuó en su día el poeta inglés Michael Hamburger y que ayuda a entender una parte importante de la poesía europea del momento.

Es verdad que esta nueva etapa se puede explicar desde la biografía del autor (principalmente, su traslado a la Universidad de Nuevo México para dar clases de literatura española), y lo es también que el cambio es más aparente que real: las constantes de su mundo permanecen inmutables.

Por lo demás, con algunos "prosemas o menos" pasa como con los chistes, que su atractivo no es universal (pienso en "Eso lo explica todo", "El conformista" o "Autorretrato de los sesenta años", ciertamente facilones y que han generado una ristra funesta de imitadores), pero en sus mejores momentos fueron un contrapunto bienvenido a ciertos excesos retóricos de la época.

Con ellos se operó un viaje lento y gradual hacia el tono elegíaco de Otoños y otras luces (2001), que supuso un regreso (de otro modo) al lirismo de sus poemas juveniles: elegía desengañada, que no se hace ilusiones sobre nadie ni nada salvo esos momentos fugaces redimidos por el amor, la amistad, las noches de farra, la música…

Desde el principio, Ángel González supo que somos ruina "que lucha contra el viento, / que avanza por caminos que no llevan / a ningún sitio". En ese "ningún sitio" logró convocar y rodearse de lectores fieles, que siguen –que seguimos– respondiendo a su llamada.