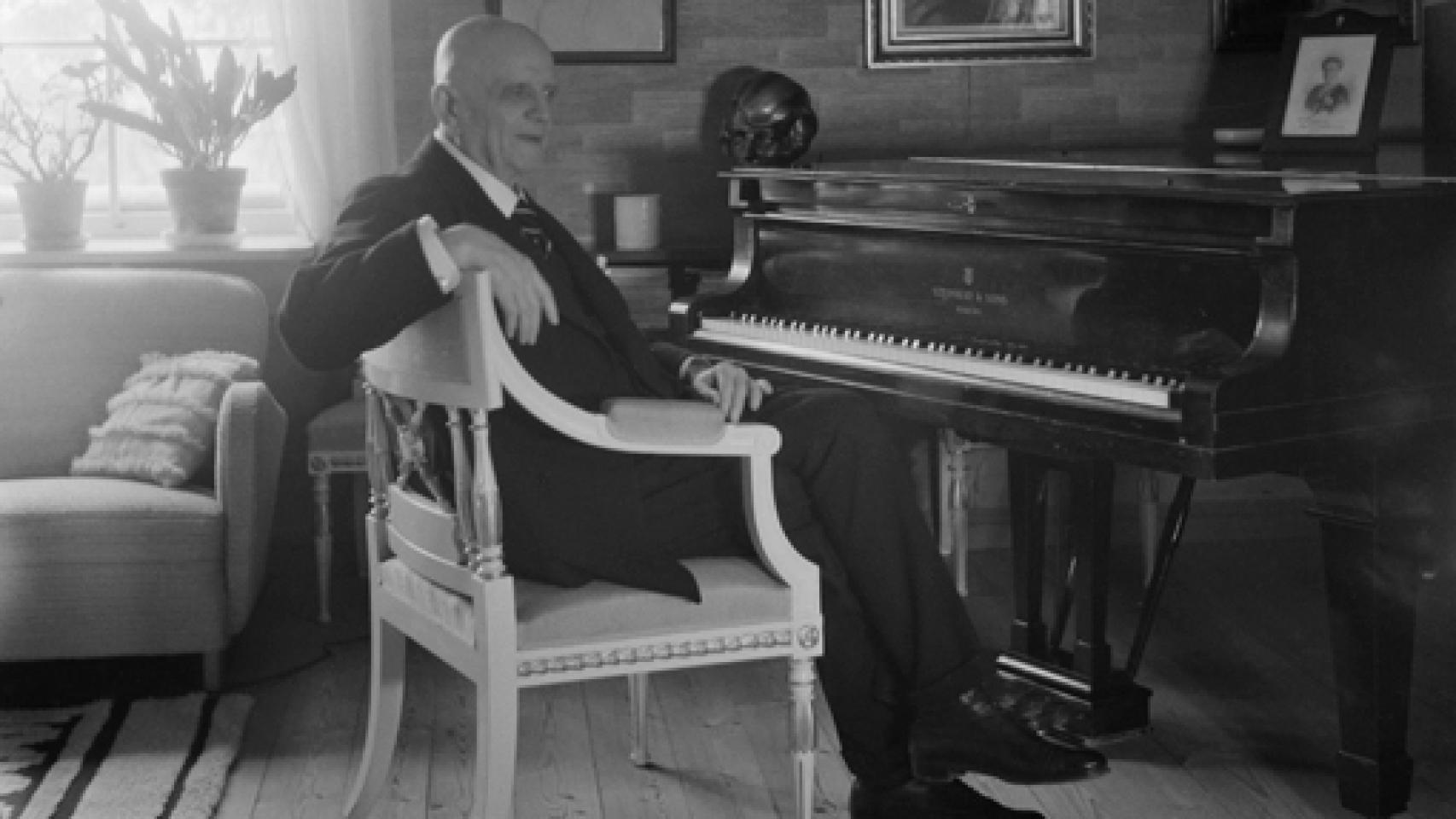

Sibelius en Ainola, su casa, a unos 40 kilómetros de Helsinki. Foto: Santeri Levas

Se cumplen 150 años del nacimiento de uno de los máximos exponentes del sinfonismo moderno. A los homenajes de la Orquesta Nacional, la ORCAM y la OSG, se suman la integral de sus sinfonías por la Filarmónica de Berlín y una gran exposición en Finlandia, su país natal.

Sibelius, que dejó de componer prácticamente en 1929, cuando todavía le quedaban 28 años de vida, fue un creador curioso, raro, aun en los casos en los que el catón de lo sabido era adoptado por él para establecer formas. Era sin duda un músico marcadamente tonal y que bebía, como hemos apuntado, en las raíces del tardío romanticismo. Pero se encuentran en él sorprendentes efectos. Por ejemplo, su afición a determinados resortes conectados con la polifonía de Palestrina, que, sin embargo, rechazaba: "La polifonía constituye una fuerza cuando existe una buena razón para usarla, pero durante mucho tiempo ha tenido las características de una plaga que hubiese hecho estragos entre los compositores". El músico huía casi siempre del contrapunto como de la peste y, sin embargo, subrayaba Truscott, "su música se mueve con una singular solidez y maestría".

¿Cuáles eran sus secretos? Entre ellos no hay duda de que la configuración de sus temas, de sus melodías, habitualmente constituidas de una o dos frases que se repiten con efecto acumulativo, tras un cambio de armonía y una escalada a un tono más elevado. Pero mientras las dos frases avanzan, la armonía permanece estática, lo que supone combinar el movimiento con el estatismo. En todo caso, el compositor finés, sin moverse prácticamente del mundo tonal, observado desde un punto de vista solamente propio del siglo XX, consiguió, gracias a mecanismos como el mencionado y a ciertas peculiaridades en la estructura sonatística, una indiscutible autoridad y una fuerza singular en sus peroraciones, en ocasiones alimentadas por temas de raíz folklórica, generalmente imaginados, y por su hálito conectado con la naturaleza. Sus siete sinfonías tienden hacia una suerte de continuidad orgánica que le es propia sobre todo por el empleo del crecimiento temático, que no estaba instalado en la forma de sonata clásica. La 7ª, de 1924, denominada Fantasía Sinfónica, trazada en un solo movimiento, es un extraordinario ejemplo de grandeza espiritual.

No hemos observado excesiva animación en nuestras orquestas a la hora de celebrar la efeméride, aunque el nombre del compositor aparezca aquí y allá, quizá un poco más presente que en temporadas anteriores. En estas páginas señalábamos la atención prestada en su día al músico por la Sinfónica de Galicia, cuyo titular, el rusofinés Dima Slobodeniuk, es un gran defensor del nórdico, las sinfónicas de Euskadi (cantata Kullervo) y del Principado de Asturias (2ª Sinfonía, Leyendas), la Orquesta Nacional (Las Oceánides), la ORCAM (2ª Sinfonía)... Nos consta además que la Filarmónica de Berlín, a las órdenes de Simon Rattle, va lanzar una integral de las sinfonías. En Finlandia, se prepara, para el día del aniversario, 8 de diciembre, la apertura de una magna exposición en torno al compositor, en la que se exhibirán una gran cantidad de manuscritos.