Image: Luis Meléndez, verdad y abstracción

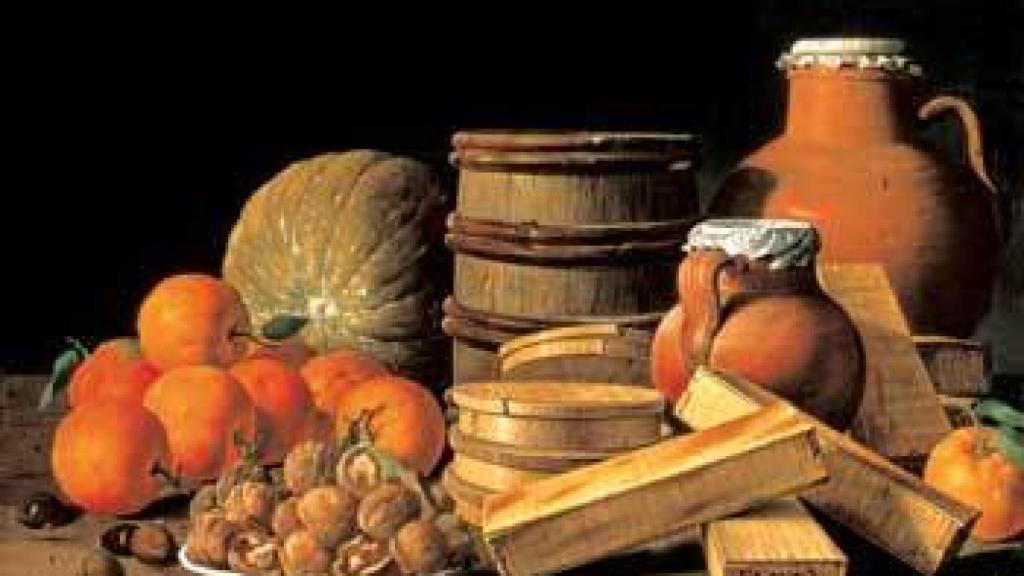

Bodegón con naranjas y nueces, caja de dulces y recipientes. National Gallery de Londres

En uno de los espléndidos bodegones de esta exposición yace enterrado el retrato de un rey. Las radiografías del cuadro Naranjas y nueces, cajas de dulces y recipientes, firmado y fechado en 1772, han revelado un busto de Carlos III que su autor cubrió con un magnífico trozo de pintura. Ese retrato es como el cadáver de las esperanzas cortesanas de uno de los grandes pintores europeos del siglo XVIII: Luis Meléndez (1716-1780). Porque Meléndez no pudo ser lo que más deseaba: miniaturista de la corte, retratista de los reyes, decorador al fresco de las estancias del Palacio Real. No llegó a pintor palaciego como su padre y su tío, sus reiteradas solicitudes no fueron atendidas y al final murió en la pobreza. El género en que era especialista, el bodegón, había caído en desuso con las nuevas doctrinas estéticas. El pobre bodegón era demasiado humilde y demasiado sensual para las pretensiones intelectuales de las academias.La única ocasión en que Meléndez consiguió una gran salida principesca para su producción de bodegones, tuvo que adornar su proyecto con un aderezo retórico que no le iba muy bien. En 1771, el Príncipe de Asturias, el futuro Carlos IV, le encargó una serie de bodegones para decorar su gabinete de historia natural instalado en sus aposentos de Palacio. La serie debía presentar, como explicaba el propio Meléndez, "las cuatro Estaciones del año, y más propiamente los cuatro Elementos, a fin de componer un divertido gabinete con todas las especies de comestibles que el clima español produce". Aquella pedante apelación a la historia natural, muy de la época, era sólo un pretexto para dignificar el viejo oficio del bodegón.

La mayoría de los cuarenta y cuatro cuadros que formaban aquella serie pertenecen hoy a las colecciones del Prado, y una selección de ellos forma el núcleo de esta magnífica exposición, de esta exposición verdaderamente redonda y perfecta. Sus comisarios, Peter Cherry, autor del futuro catalogue raisonné de Meléndez, y Juan J. Luna, conservador del Prado, han reunido los mejores cuadros de la serie con otras veintitantas pinturas procedentes de colecciones privadas o extranjeras. Y a todo eso se añaden unas vitrinas donde se exponen utensilios de cocina de la época, muy semejantes a los que aparecen en los cuadros de Meléndez: cestas, pucheros, platos y cuencos de loza, cazos y calderos de cobre, jarras y jícaras de chocolate...

El estilo de Meléndez apenas evolucionó a lo largo de su carrera. Era un estilo que miraba hacia atrás: hacia el bodegón español del siglo XVII, con los ejemplos de Sánchez Cotán y de Zurbarán, quizá sazonado con algo de la tradición italiana, napolitana. Desde aquellas uvas de Zeuxis que los pájaros venían a picotear, el bodegón siempre ha sido el género por excelencia del trampantojo, del ilusionismo pictórico. Luis Meléndez llevó ese ilusionismo hasta su extremo. Sus frutas tienen un cuerpo que casi podemos palpar: las rotundas naranjas, apiladas unas sobre otras, las peras obesas como gracias de Rubens, las ciruelas traslúcidas, los higos dehiscentes. El punto de vista bajo y próximo (según los cánones tradicionales) monumentaliza las frutas. Una luz intensa modela los objetos contra el fondo oscuro y hace de ellos los héroes de un drama. Una luz implacable que define cada detalle de su superficie con una nitidez alucinatoria (Dalí plagiaría de Meléndez la presencia hiperrealista de sus panes). El efecto de realidad está sobre todo en las texturas: en lo húmedo y lo seco, lo duro y lo blando, lo áspero y lo suave, puestos muy cerca uno de otro. Un trozo de salmón mojado y resbaladizo junto un cazo de cobre. Los pepinos, rugosos y abultados, junto a los tersos tomates. El pan junto a las ciruelas. Cada utensilio de cocina lleva escrita en la piel su propia historia: platos desportillados, pucheros abollados, paños raídos. Cada uno de ellos está retratado con su máxima realidad de cosa individual.

Pero sería un error suponer que este ilusionismo extremo era simplemente el resultado del pintar las cosas del natural. La gran virtud de esta exposición es haber reunido las diferentes versiones de un mismo motivo, las variantes que Meléndez pintaba a partir de cuadros anteriores. Muchas veces, los clientes le pedían obras parecidas a las que habían visto en Palacio. Y Meléndez, sin ayudantes, calcaba elementos de su propia obra y los reorganizaba. Sin perder un ápice de veracidad: mirando los cuadros resulta imposible decidir cuál se pintó del natural y cuál a partir de otro cuadro. Ante las variantes agrupadas aquí, por parejas o por tríos, cobramos conciencia de todo lo que hay en Meléndez más allá del trompe-l’oeil, del trampantojo: descubrimos una especie de dimensión abstracta en su pintura. El modo en que construye el cuadro como una laboriosa arquitectura. El juego de los volúmenes geométricos en contraste: las naranjas y las cajas, por ejemplo. El orden lúcido de los tamaños; las cosas más pequeñas en primer término y los objetos mayores detrás, en una escala creciente. El pintor no es ya un mero glotón de la naturaleza, que devora todo lo que ve, sino una especie de autófago, que se alimenta de sí mismo. Como los grandes maestros modernos de la naturaleza muerta, como Cézanne y como Morandi, Luis Meléndez aparece enclaustrado en el círculo obsesivo y fascinante de la pintura.