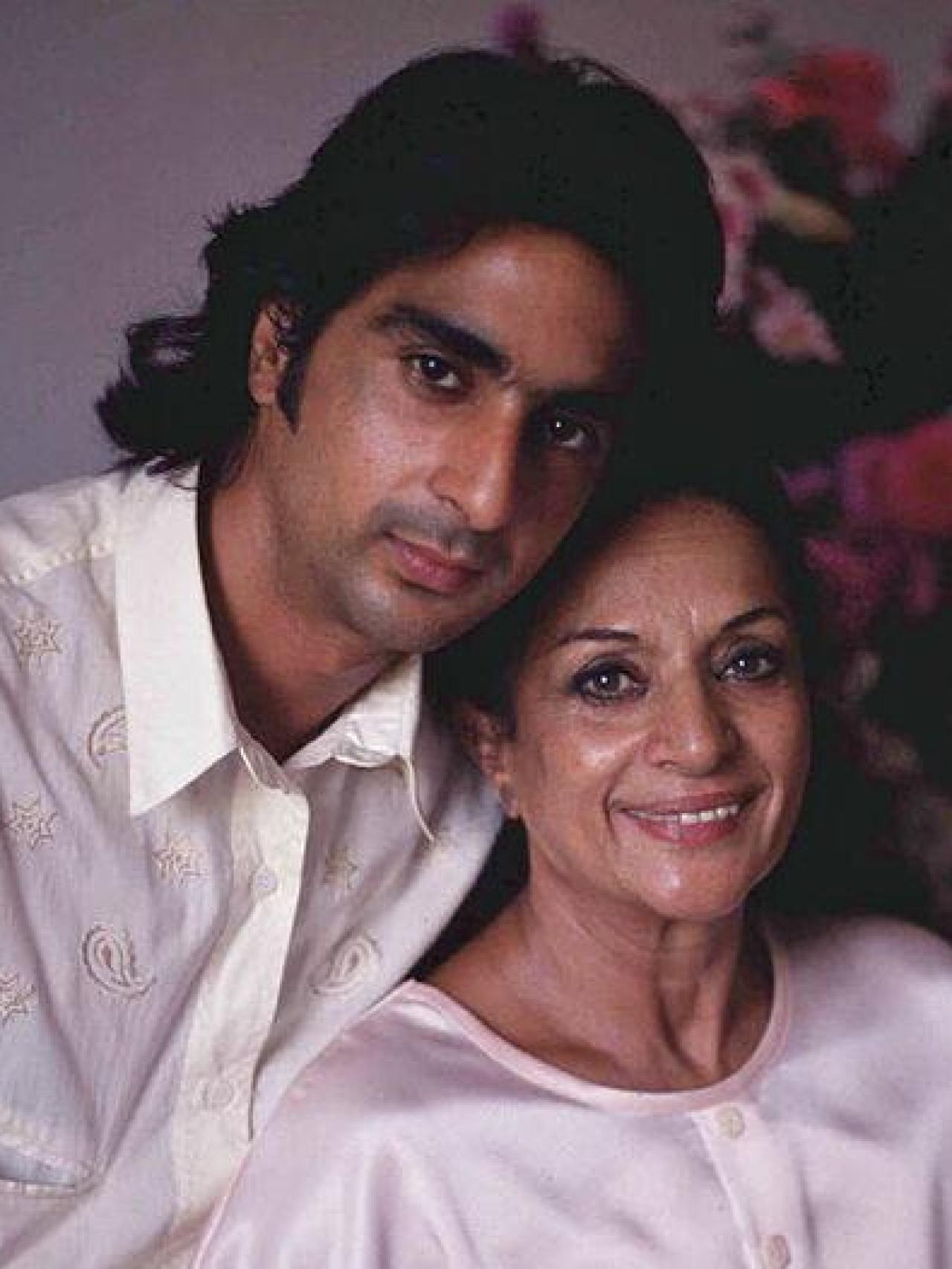

Antonio y Lola Flores.

Eran como novios: hablemos del amor edípico entre Lola Flores y su hijo Antonio

Antonio nunca quiso tanto a otra mujer, nunca amó a ninguna hembra como a Lola. Lola nunca respetó tanto a otro hombre, nunca deseó con todas sus fuerzas a ningún cuerpo más que a aquel que soñaba con vida y salud.

La primera vez que vi a Antonio Flores yo tenía seis años y estaba jugando al escondite en casa de mi abuela.

Fui a meterme en la última habitación del piso, en la más alejada del salón, de su ruido amoroso y su vida oficial. Era el cuarto de mi tío Migue. En los cuentos correspondería al ala oeste del castillo encantado: una niña lista nunca debe ir a satisfacer su curiosidad ahí, pero siempre va, y menos mal, porque por eso cogen ritmo las historias.

Recuerdo aquel cuartillo y la luz roja de la tarde. Todo estaba hinchado de misterios.

Puedo ver la cortina de flores, el globo terráqueo, algunos diplomas de niño con los dientes blancos y grandes y muchas cajas de tabaco Winston y Ducados que se guardaban ahí para después recargar la máquina del bar familiar, que estaba en la misma calle.

Mi tío Migue tenía dieciocho años y era tan guapo que daba miedo: daba miedo su atronadora alegría de varón joven y la inmensa sensación de que todo el mundo le adoraba, pero sobre todo daba miedo darse cuenta de que algunas veces, en medio de esa radiante hermosura, en la curva de su gracia mundial, se quedaba de repente ensimismado en algo imposible que el resto no veíamos y se le cambiaba el gesto, como siendo sobrevolado por un enorme pájaro negro.

Entonces estaba muy lejos, muy lejos de aquí, y nosotros no podíamos alcanzarle.

Antonio Flores.

Para mí entrar en su habitación era como llegar a la frontera y coger trenes de noche hacia un país prohibido, es decir: el de los chicos mayores. Así que éste es su mundo, me dije, el mundo de los muchachos en edad de conducir que son los más guapos de su barrio y a los que les duele un poco el pecho como a mí misma.

Ah, entiendo, me dije, y transporté mi corazoncillo veloz hacia lo que a mí me parecía claramente una guarida inexpugnable, el lugar en el que mi vecino jamás me encontraría, por el que yo ganaría el juego durante una década o cinco: el huequecillo de detrás de su puerta.

Entonces vi a un hombre enorme mirándome muy cerca y pegué un grito que se escuchó en Alfarnate. Tenía el pelo larguísimo, oscuro y movido con la mano hacia un lado, como yo sólo había visto hacer a mujeres.

Él era gitano y besaba a sus amigos en la boca, como cuenta Antonio Carmona: era auténtico, era vanguardista, era fluvial y moderno. Distinto del mundo. Distinto de todo.

Era como un indio hermoso, con patillas y sellos de oro en las manos, con el pecho al aire lleno de pelo y un chaleco abierto para que ya no hiciera falta romperse la camisa. O sea: el hombre era Antonio Flores, pero yo aún no lo sabía, y era un póster enorme, de cuerpo entero, pegado con cinta adhesiva a la madera de la puerta de mi tío, porque era su nuevo artista favorito.

Eso fue. Crecí con Antonio Flores en forma de póster adherido a una puerta.

A mí me resultó, desde ese día y para siempre, una criatura casi mitológica, y aunque me daba vergüenza decirlo en voz alta me enamoré un poco de él, porque siempre me escondía en el mismo sitio, en su rinconcillo, y en lo que duraba el juego nos mirábamos muy serios y en silencio cada uno a su manera: él con sus ojos de papel de póster y yo con los míos vulgarmente humanos.

Fue un noviazgo muy intenso y exitoso. Los chicos de carne serían mucho menos interesantes.

Me aprendí muchas de sus canciones, muchas, antes de levantar medio palmo: "Una espina se clavó / en la cima de mi montaña / y una nube se posó / sobre mi tela de araña (…) La carne viva cicatrizó, pero mi herida sigue debajo".

Él cantaba para los chicos que distinguen monstruos feroces de esos que adoptan la forma de las cosas. Por eso me gustaba, porque yo le entendía muy bien aunque era muy pequeña, y también porque había una cosa atávica en él muy expectorante que me daba ganas de ser libre.

Una especie de fuerza telúrica.

Antonio Flores sabía cosas antiguas y hablaba una poesía ancestral y asilvestrada.

Fotograma del documental de Alba Flores.

Lo he pensado esta semana viéndole en pantalla grande en el documental Flores para Antonio que le ha hecho su hija Alba. Me acordé de aquello que escribió Hemingway acerca de Fitzgerald: "Su talento era tan natural como el dibujo que forma el polvillo en un ala de mariposa. Hubo un tiempo en que él no se entendía a sí mismo como no se entiende la mariposa, y no se daba cuenta cuando su talento estaba magullado o estropeado. Más tarde tomó conciencia de sus vulneradas alas y de cómo estaban hechas, y aprendió a pensar pero no supo ya volar, porque había perdido el amor al vuelo y no sabía hacer más que recordar los tiempos en que volaba sin esfuerzo".

Era eso, era exactamente eso.

En la película de Alba (muy amable y sin grandes sorpresas para una histórica fan de los Flores como yo), observo a Lola y a su hijo Antonio.

Veo cómo ella le coge la cara y la aprieta. Veo cómo lo besa de niño y de grande. Está loca por él. Vive en él. Es su prolongación más radical, más dolorosa, un miembro siempre a punto de ser amputado.

Ella habla muy alto y canta en las fiestas: su ángel es único en el mundo. Él canta igual de alto con ella y para ella: esa es su ofrenda, amarla en el ruido de los veranos largos de piscina, con Edipo sobrevolando las casas felices.

Él se matará si ella muere. Ella se matará si él se mata.

Es un amor tan grandioso que duele sólo verlo. No cabe expresarse de otra manera. Nadie sabe ya amar así. Sólo podemos mirarles y aprender.

Son como novios. Qué tristeza tan grande: esas dos joyas, esos dos seres humanos tocados por la varita, eran novios de la muerte.

Se me ocurre lo fabuloso y difícil que debe haber sido ser amado por Lola Flores, haber salido de las entrañas de Lola Flores, ser su único hijo varón, su hijo más sensible y genial, ese hijo frágil que brilla como las cosas que están a punto de romperse.

Qué loco y qué apretao' ese querer tan flamenco: qué agonía inmensa que tu madre sea una pantera negra y pueda salvarte de casi todo, menos de ella misma.

Madre e hijo.

Leo que Lola hasta deseó probar la heroína para entenderle y para hacerle a él entender lo que se sentía adorando a alguien a quien se está perdiendo...

Leo que Lola llegó a pillar heroína en la Cañada Real para que no le engañaran.

Ella se arrastraba de pena por su casa en Pintor Juan Gris, gritando "mi niño se muere, mi niño se muere".

Leo que cuando a él le entraban las horas malas, subía por la ventana al cuarto de su madre y se pasaban toda la noche hablando en la cama hasta que amanecía: de animales, de la vida, de su dureza.

Ella le abrazaba llorando y le decía que era demasiado bueno para un mundo tan malo.

Esta idea me da ganas de llorar a mí también.

Él aguantó sólo quince días sin ella y fueron como quince infiernos.

Decía Manuel Vilas en un poema que cuando su madre murió, él pensó que ya nadie se preocuparía por si estaba vivo o muerto.

"Tú, que me amabas hasta la desesperación.

Tú, que derramaste sangre por mí y por mi discutible y oscura vida,

llena de liturgias cuyo sentido tú desconocías,

y hacías bien, pues nada había que conocer, como finalmente

he acabado sabiendo,

igualado en ese conocimiento

al más sabio de los hombres

(...)

Nunca pensé que el sentimiento final fuera este:

la envidia que me diste, la codicia de tu muerte,

codiciando tu muerte,

porque me dejabas aquí,

completamente solo

por primera vez

en nuestra larga historia de amor,

y solo para siempre.

Y recuerdo ahora a todas aquellas mujeres

que querían acostarse conmigo,

hacer el amor conmigo,

y eso acabó siendo mi vida,

cuando yo solo quería

estar contigo para siempre

(...)

Te amo, finalmente.

Como no he amado a nadie: todas fueron tu réplica".

Eso lo escribió Vilas magníficamente y se me viene a la cabeza pensando en ellos.

Cuando veo sus imágenes y su fotos se me figura que Antonio nunca quiso tanto a otra mujer, nunca amó a ninguna hembra con la fuerza con la que amaba a Lola: ella lo ocupaba todo.

Lola nunca respetó tanto a otro hombre, nunca deseó con todas sus fuerzas a ningún cuerpo más que a aquel que soñaba con vida y salud: Antonio lo llenó todo.

Malditos, condenados, eternos, matrimonio definitivo, enhebrados como serpientes de luz todos los días de su vida. Generosos, enormes, mágicos, legendarios, perfectos.

Es así, es así hasta el final: sólo quien nos da la vida nos la puede quitar sin pretenderlo.