El emplazamiento de López Obrador para que España pida perdón por la conquista de México por Hernán Cortés, ha suscitado una mezcla de rechifla e indignación en todos los partidos nacionales, a excepción de Podemos que, como bien es sabido, considera que cualquier gesta remota debería ser motivo de oprobio y expiación, pues seguro que sirvió a los intereses de la casta dominante del momento.

Pero si, con esta salvedad, ya descontada en casi cualquier debate, el denominador común es la percepción de que ese presentismo, esa utilización de hechos lejanos como arma arrojadiza, esa activación oportunista de un remoto memorial de agravios, es una extravagancia con música de mariachi y aires de ranchera, apliquémonos de una vez el cuento y sin contemplaciones. Porque, siendo la regla general que nadie huele lo que lleva en sus propios pantalones, mucho más grave que embestir, Historia en ristre, en el torneo de las naciones, es recurrir a ella para avivar primero y dirimir después las querellas entre vecinos o incluso hermanos.

Quien no conoce su Historia corre el riesgo de repetirla, pero más valdría ignorar determinadas experiencias, antes que recrearse morbosamente en ellas, para saldar anacrónicamente cuentas, reales o imaginarias, entre compatriotas que deberían concentrar todas sus energías en mejorar conjuntamente su futuro.

Mañana se cumplen ochenta años de aquel terrible dicterio cainita que aseguraba que la “guerra” había “terminado”, tras declarar “cautivo y desarmado” al Ejército leal a la Segunda República, degradado a la, tan infamante como pueril, condición de “rojo”. La coincidencia con una precampaña electoral, en la que el gobierno socialista ha convertido la exhumación forzosa de los restos de Franco en santo y seña de su política de “memoria histórica”, no ayuda a marcar distancias con aquella experiencia ominosa.

Más bien, todo lo contrario: por doquier se estimula el maniqueísmo del desquite, como si fuera posible alterar la cadena de acontecimientos, levantar la losa de los hechos y privar de sus títulos históricos a los vencedores fratricidas, para elevar al podio del desquite a los no menos fratricidas vencidos. Como si el brutal veredicto de las armas pudiera cambiarse con la misma facilidad con que se priva de sus medallas a un campeón olímpico de una era en la que no se perseguía el dopaje o se despoja de todo reconocimiento en el espacio urbano a una gloria literaria con un turbio pasado como macho acosador, cuando nadie reparaba en eso.

De poco sirve apelar hoy al espíritu de reconciliación que hizo posible el éxito de la Transición. Para que lo “rojo” saboree en vivo la revancha de los ratings de audiencia, hasta ponerse morado, lo azul debe ser ritualmente apaleado, junto a sus aliados verdes y naranjas. A veces parece como si las dos Españas estuvieran de nuevo televisivamente servidas, con los mismas coaliciones de febrero del 36, y el loco propósito de revertir el resultado del partido que concluyó el 1 de abril del 39. De un lado, ultras, conservadores y liberales; del otro, socialistas, comunistas y separatistas.

Por eso, el gran desafío del presente es, tal y como lo definió Carmen Iglesias en su ejemplar Elogio de la Concordia, "no ocultar ni fracasos ni errores históricos, pero huir al tiempo de la locura y el odio en espiral que se promueve cuando el necesario uso del recuerdo y de la memoria histórica se utiliza solamente para fortalecer el traumatismo".

***

Nadie repara en que, mientras entre el final de la última Guerra Civil española y el presente han transcurrido ya ochenta años, sólo transcurrieron sesenta entre el final de la penúltima, la Tercera Guerra Carlista, concluida en 1876, y la sublevación de julio de 1936. Y en que, previamente, el lapso había sido de veintitrés años entre la antepenúltima, la Segunda Guerra Carlista o de los matiners, concluida en 1849, y esa penúltima, declarada en 1872. Y en que sólo habían transcurrido seis años entre el final de la Primera Guerra Carlista, concluida en 1840, y el inicio de esa antepenúltima en 1846.

Es decir, que la contienda desatada por la sublevación de Franco y sus compañeros de armas, no es una monstruosidad única y seminal que marca para siempre el ADN español contemporáneo y obliga a cada generación a tomar retrospectivamente partido por uno u otro bando, como tantas veces se nos incita a creer, sino la más reciente -o, para ser exactos, la menos lejana- recidiva de una infección crónica, de un vitíligo, genéticamente transmitido, que dividía, de manera recurrente, la piel de toro en zonas aleatorias con dos pigmentaciones diferentes.

Ni siquiera la propia hora de la infamia que, en el imaginario colectivo de mucha opinión publicada, sirve de punto de ignición de la oprobiosa dictadura, padecida hasta hace 44 años, tiene el don de la originalidad. Siento recordar que el primer golpe de Estado militar de un verano del 36 no fue el mal llamado Alzamiento Nacional, sino la sargentada de La Granja que dio el poder por la fuerza a los liberales y repuso, siquiera brevemente, la Constitución del 12.

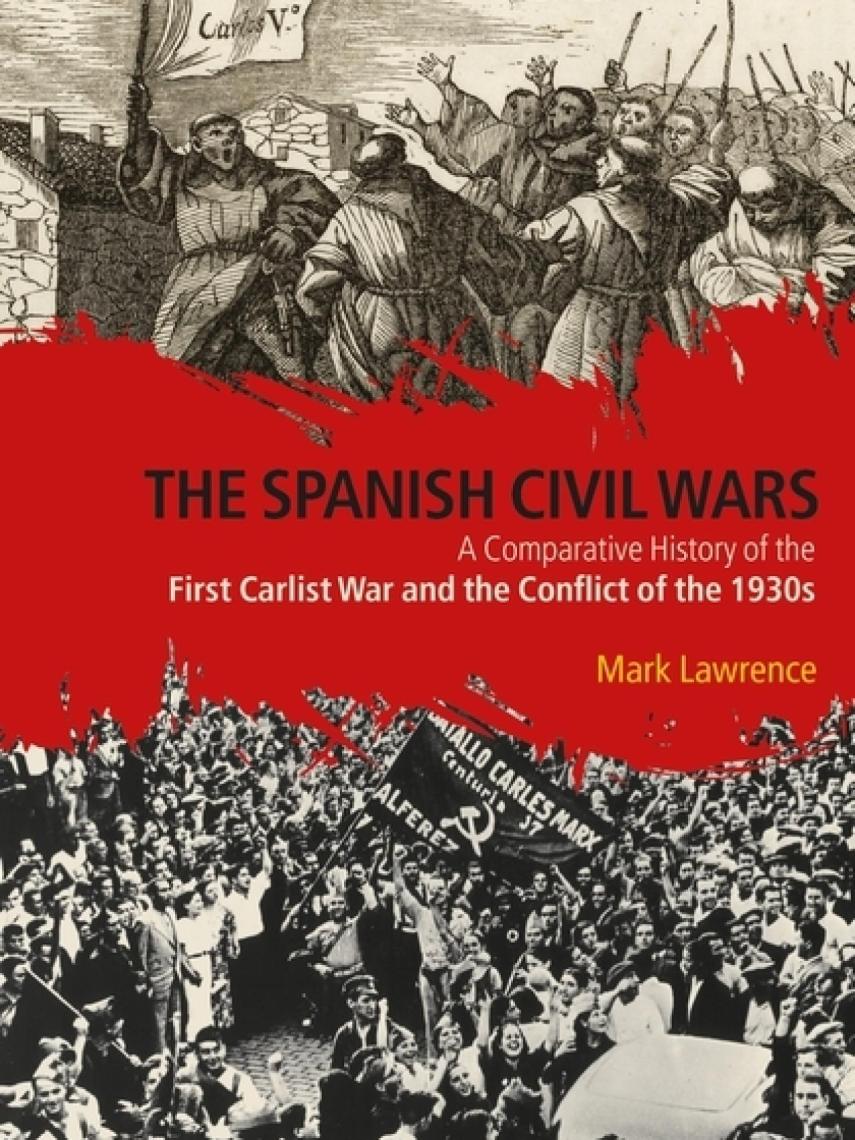

The Spanish Civil Wars, de Mark Lawrence.

Tengo sobre la mesa un libro esclarecedor, publicado hace dos años por la editorial Bloomsbury. Su autor es Mark Lawrence, profesor de Historia de la Universidad de Kent. Su título -atención al plural-, The Spanish Civil Wars; y su subtítulo, "A comparative history of the First Carlist War and the conflict of the 1930s".

Fue traducido al español por Alianza, con una portada mucho menos elocuente que la de la edición inglesa. En esta, que ahora retiene mi mirada con el magnetismo de toda revelación, la banda roja que simula una marea de sangre y contiene los rótulos, separa dos imágenes correlativas, tanto por sus elementos intercambiables de verticalidad airada, como por el patronímico que aparece en ambas.

La imagen superior es un grabado del Museo Zumalacárregui en el que un grupo de frailes, palos en alto, enarbola una bandera en la que pone "Viva la Religión. Viva Carlos V". La inferior, es una foto tomada en Barcelona en la que numerosos milicianos se apiñan, puño en alto, en torno a una bandera del "Batalló Carles Marx", con su correspondiente hoz y martillo. Los extremos de dos ideologías antagónicas se tocan en el macizo de la raza del integrismo, tantas veces bautizado, como si fuéramos rehenes de un fatal determinismo, como 'el problema de España'.

Matar y morir por el pretendiente o por el profeta de la lucha de clases. Los dos carlismos se funden, por cierto, hoy en la confluencia de oligarcas y revolucionarios que sustenta a otro Carles, en sus reclamaciones legitimistas, como prófugo de Waterloo.

Los dos carlismos se funden hoy en la confluencia de oligarcas y revolucionarios que sustenta a otro Carles, en sus pretensiones legitimistas, como prófugo de Waterloo

Mark Lawrence hace suyo el diagnóstico de Jordi Canal de que "la 'centralidad' de nuestra guerra de 1936-1939 nos hace olvidar que las guerras civiles fueron la columna vertebral del siglo XIX en España". A partir de ahí, va desgranando ilustrativos paralelismos sobre la pérdida del imperio americano y el desastre del 98 como orígenes de uno y otro conflicto, el papel de los "ayacuchos" y los "africanistas" como líderes militares, el carácter decisivo de la internacionalización de ambas guerras, el impacto emocional que atrajo a la península a voluntarios liberales y brigadistas, la similitud de muchos episodios militares o la intercambiable ferocidad del odio encaminado a la aniquilación recíproca.

Su conclusión no puede ser más contundente: "La Guerra Civil española fue, en muchos aspectos, la última de un ciclo de guerras civiles del siglo XIX... Felizmente la transición a la democracia desde la muerte de Franco, parece consolidada... Un nueva guerra civil en España es impensable".

***

¿Impensable?. La cronología antes glosada parece avalar este diagnóstico, pero no creo que podamos proclamar aún que estamos definitivamente curados. Es verdad que al principio, la infección se reproducía con toda su virulencia, más o menos cada década. No olvidemos que antes de la Primera Guerra Carlista, padecimos la que liberales y absolutistas libraron irregularmente durante el Trienio, hasta que los Cien Mil Hijos de San Luis decantaron la balanza, y que la Guerra de la Independencia también recubrió una guerra civil, pues tan españoles eran los 'junteros' como los 'afrancesados', Jovellanos como Cabarrús.

Si, luego, el lapso entre cada brote agudo se triplica, se cuadriplica e incluso se sextuplica y si, ahora, ya llevamos ochenta años limpios de tan fatídica recurrencia, eso significa que hemos encontrado el antídoto al veneno; no que este haya desaparecido. Por eso es tan conveniente recordar que la clave en la utilidad de un antídoto es no perderlo nunca de vista, no dejar de llevarlo siempre encima.

Recurro, de nuevo, en este punto, a la biografía de Espartero, el Pacificador, de Adrian Shubert, para subrayar el sentido sanador, el ingrediente milagroso, el significado casi místico que el abrazo de Vergara, con que se puso fin a esa Primera Guerra Carlista, tuvo para la sociedad española. La determinación del general vencedor de "admitir" a los vencidos "como miembros de una familia con olvido del pasado y reconciliación fraternal que haga duradera la paz que todos los pueblos apetecen", marca un antes y un después, no sólo en la Historia de España.

Baste subrayar que el encuentro preparatorio entre Espartero y Maroto, en un caserío a medio camino entre Durango y Elorrio, a las 6 de la mañana del 26 de agosto de 1839, antecede en casi veintiséis años a la cita equivalente entre Grant y Lee en el pequeño juzgado virginiano de Appomatox. Ese abrazo suponía sustituir el concepto, denunciado por Max Weber, de que "el rival debe valer menos cuando ha sido vencido", por la primera experiencia contemporánea de "olvido activo". No se olvidaban "los hechos" -la memoria histórica asociada al 'héroe de Luchana' perduraría todo el siglo- pero si la "deuda", supuestamente contraída.

Ese abrazo suponía sustituir el concepto de que "el rival debe valer menos cuando ha sido vencido" por la primera experiencia contemporánea de "olvido activo"

La idea de escenificar a la vez una rendición y una reconciliación era también la fantasía del coronel Casado, cuando -con el mismo pretexto que Franco: abortar una dictadura comunista- dio el golpe de Estado que en marzo del 39 puso fin a la resistencia republicana."Incluso puedo asegurarle que respetarán nuestra graduación", dijo ingenuamente al jefe de la aviación lealista, Hidalgo de Cisneros, cuando trataba de sumarle a la conjura contra Negrín.

Esa había sido, en efecto, la sustancia del artículo segundo del prodigioso convenio de Vergara: "Serán admitidos los empleos, grados, y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del Ejército del teniente general don Rafael Maroto". Comparar la propia prosa de este texto con la de aquel "último parte" de hace ochenta años, en el que el respeto personal por el vencido da paso a su dilución anónima en la caldera infernal del color "rojo", produce el escalofrío de comprobar que la Historia nunca avanza sin que medien terribles retrocesos.

***

Pero las dos Españas de entonces se habían blindado, contumaz y simétricamente, ante la tentación del abrazo, cual vampiros que sellan sus ventanas para que ni la menor rendija permita atisbar la ristra de ajos o el signo de la cruz que pueda debilitar su sed de sangre.

"No más pactos ni de Vergara ni de El Pardo, no más transacciones con el enemigo irreconciliable de nuestras ideas y nuestros sentimientos", había proclamado el ministro Álvaro de Albornoz, apenas constituido el gobierno provisional de la República. "Los brazos del que hoy es presidente del Consejo de Ministros de España no se abrirán jamás para estrechar a los traidores de su patria", corroboraría ya en el 37, Largo Caballero, siendo jefe del Gobierno. Y, en plena sintonía, el diario La Libertad advertía que "el pueblo español antifascista preferiría morir, antes de aceptar un nuevo y humillante abrazo de Vergara".

No había el menor riesgo de que ese ofrecimiento se produjera porque, como digo, la obsesión por abortar toda tentación de concordia era idéntica en el otro bando. "Ni rendición, ni abrazos de Vergara... ni nada que no sea la victoria aplastante y definitiva", dijo Mola en su primera proclama radiofónica, tras la sublevación. Uno de sus diarios más afines, El Pensamiento Alavés anatematizó, una y otra vez, el "abrazo masónico de Vergara", llegando a equipararlo con el pacto entre Hitler y Stalin. Por algo, la calle dedicada a Espartero en Madrid perdió durante el franquismo su nombre de Príncipe de Vergara, para convertirse, precisamente, en General Mola.

Esta vez la reconciliación tuvo que esperar casi medio siglo. Quedó acuñada en la Constitución del 78 y acreditada en la famosa foto de Schommer, en la que Enrique Lister, Ramón Rubial, Ignacio Gallego y Leizaola posaron en 1987, ante la única bandera española reconocida ya por todos, junto a Serrano Suñer, Pilar Primo de Rivera, Raimundo Fernández Cuesta y el banquero Aguirre Gonzalo. El ex ministro de Defensa José Bono, escandalizado ante algunos derrapes recientes, me la remitió el año pasado con una irónica pregunta: "¿Será legal hoy esta foto?".

Aguirre Gonzalo, Ramón Rubial, Raimundo Fernández Cuesta e Ignacio Gallego (de pie, de izquierda a derecha) y Serrano Suñer, Enrique Lister, Leizaola, y Pilar Primo de Rivera (sentados, de izquierda a derecha).

***

Desde que existe como Nación constituida, en el sentido contemporáneo del término, España lleva dos siglos y pico debatiéndose entre el garrotazo y el abrazo. Es decir, entre el odio y el pacto. En el itinerario que media entre el abrazo de Vergara y el pacto de El Pardo, que estabiliza la Restauración, queda esa memorable estampa en la que de nuevo Espartero abraza a su rival O'Donnell, en el balcón de la Casa de Correos de la Puerta del Sol, poniendo fin a la revolución de 1854 con un gobierno de coalición. Las imágenes de Suárez y González, intercambiando pitillos en un tresillo de la Moncloa, supusieron eso mismo; y fue algo más que una feliz coincidencia que Genovés titulara su gran cuadro sobre la reconciliación El abrazo y que ante ese lienzo se firmara en 2016 el frustrado pacto de gobierno entre Sánchez y Rivera.

Creo que todo esto ayudará a explicar por qué, cuando alguien me pregunta qué gobierno me gustaría que se formara tras el 28-A, respondo que uno encabezado por Rivera o Casado; pero añado que, si se cumpliera el hoy concurrente pronóstico de las encuestas y no existiera una mayoría alternativa a Sánchez, nítidamente constitucional, apoyaría con entusiasmo que lo frustrado hace tres años, se consumara ahora.

Una de las muchas ventajas de esa fórmula, basada -vuelvo a Carmen Iglesias, citando a Cicerón- en la "consonancia de elementos desemejantes para conseguir la concordia", sería la de que las concesiones mutuas devolverían la memoria histórica al limbo de la tierra de nadie, o sea de la tierra de todos, de la que no debió salir nunca. Se trataría, en definitiva, de garantizar, cuanto antes, que la próxima vez que alguien hable de la Guerra Civil en España, la reacción natural sea preguntar, con curiosidad arqueológica, a cuál de ellas se refiere.