Image: La vida cotidiana del dibujante underground

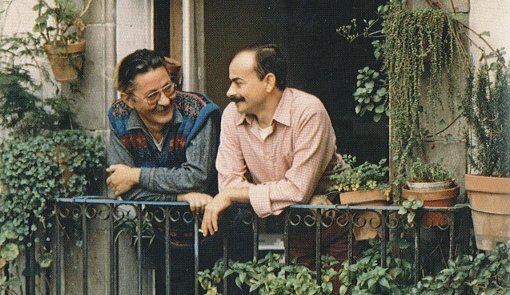

Nazario en las Ramblas con Ocaña y Camilo durante el rodaje de Ocaña

Hace unos años, José Miguel González Marcén, alias Onliyú, publicó Memorias del underground barcelonés (Ed. Glénat, 2005), una obra que en parte complementa la que ahora nos entrega Nazario. Onliyú, que sumaba talento e ingenio suficientes para haber sido reconocido como uno de los mejores escritores de su generación, de no haber mediado su pasión por afrontar la existencia en un estado de celebración permanente de la misma, trazaba ya una primera panorámica de personajes y lugares que habitaron aquella Barcelona de los setenta-ochenta que fue, en palabras suyas, “una pura desazón” y de la que, a esas alturas, se había ido perdiendo hasta el eco. Nazario Luque (Castilleja del Campo, Sevilla, 1944) vuelve ahora por esa misma senda, pero poniendo mucho más el foco, aunque no deje de retratar a diestro y siniestro, en sí mismo, fiel a ese exhibicionismo de tímido espoleado en su momento por el alcohol que hizo de él una de las personalidades más interesantes de aquellas décadas y que, afortunadamente, nunca consiguió que su cultivo casi permanente del escándalo difuminase su talento artístico. Y vuelve sobre todo, a lo que Onliyú renunció, haciendo gala de una excelente escritura en este libro a ratos desigual, que alza el vuelo cuando escribe de su malogrado amigo Ocaña, quemado en la pira de su propio “chou”, o de su amado Alejandro, “La Tremenda” para los más íntimos. Y, por favor, reseñistas, no me lo comparen con Genet, o con Cocteau, por aquello del deseo homosexual sin ornatos, porque su capacidad para ejercer de “voyeur”, especialmente cuando está en juego fijar los pequeños detalles de su tránsito personal, fue y es única. Aquel maestro que llegó en traslado desde el Sur de España a Barcelona, en 1972, con su maleta, su guitarra y su carpeta de dibujos, no soñaba con ser el padre de nuestra historieta underground, una tendencia que había nacido en Estados Unidos y que ya había visto los frutos de su siembra al otro lado de los Pirineos. Como diría Onliyú, nuestros dibujantes underground no fueron vocacionales; era la censura franquista, que aún perviviría en los primeros años de la transición, la que no estaba dispuesta a asumir el homoerotismo tan explícito de un Nazario que venía a cuestionar la moral represora en la que nos habíamos educado durante la dictadura.Barcelona era entonces una ciudad cosmopolita, y sin duda la más europea de España, y sobre todo eran muchas Barcelonas las que convivían sin preocuparse de si era necesaria una identidad homogénea para conferirle sentido, aunque no faltaban ya por entonces los que tejían ese sueño excluyente calladamente. Pero, además, como dice Nazario, “era un hervidero de gente que te miraba por la calle y te sonreía, de váteres públicos rebosantes de hombres que te mostraban la polla desinhibidos, y de cines, como el Arnau, donde los maricones campaban a sus anchas”. Y él, amén de estar dotado para el dibujo, la escritura o la escenografía, era un maricón que escapaba del control social de su tierra y de verse abocado a esa condición del mariquita al que los machitos andaluces tratan con una homofobia amable como reconocimiento de un pintoresquismo tan singular como las procesiones o las corridas de toros. Nazario se convirtió en La Tita de una peña de creadores más jóvenes que él, buena parte de ellos de escaso genio, y en el aglutinador, a menudo a su pesar, de una corte que reverenciaba a su Reina, donde se entremezclaban voluntaristas de aquella moda, oportunistas a la espera de mejor suerte, y unos cuantos individuos coherentes con ese afán libertario, que a veces coincidió con la acracia política, las menos, y casi siempre con la acracia sexual. A mí, que conocí aquella Barcelona desde otra trinchera underground (la de la vana empresa de construir una humanidad nueva, totalitarismo mediante), me parecía que estábamos viviendo una moda tan pasajera como engañosa, en la que incluso en el terreno de la homosexualidad había una clara frontera entre los intelectuales (“las intelectualas”, que habría dicho el malogrado Ocaña), y aquellas “locas” libres que componían el círculo más estrecho de Nazario, donde, ¡oh, casualidad!, para alivio de sus detractores, abundaban los charnegos rústicos.Una de las personalidades más interesantes de aquellas décadas que nunca consiguió que el escándalo difuminase su talento

Nazario con su pareja, Alejandro

La fiesta, sin embargo, estuvo servida durante mucho tiempo, aunque buena parte de aquello se acabara encauzando por avispados editores, en cuanto las circunstancias cambiaron mínimamente (lo que supuso la muerte del verdadero underground, pero abrió también unas mínimas expectativas profesionales a algunos de sus más preclaros autores). Nazario, tras sus diversos personajes de la primera etapa (Purita Bragas de Jierro, o San Reprimonio), nos regalaría a partir de ese momento sus más populares obras (como Anarcoma) y también las mejores (como Turandot), lejos ya de su peregrinar caótico de comuna en comuna, y asentado en el piso de la Plaza Real junto a su Alejandro, con el que compartiría un deseo flamígero durante treinta y cinco años. E incluso, y lamento que abandonara ese camino, a comienzos de los noventa, se entregó a la realización de unas exquisitas acuarelas que, como lo mejor de este libro, apelaban a esa especial vibración que desprenden los objetos más nimios con los que convivimos. Pero, así como lo undeground fue más efímero de lo que incluso quiere hacernos creer nuestra memoria, en aquel tiempo en que la juventud nos hacía dilatar más las vivencias, aquella Barcelona finalizó con las remodelaciones que se llevaron a cabo con motivo de las Olimpiadas del 92 y su correspondiente especulación inmobiliaria.