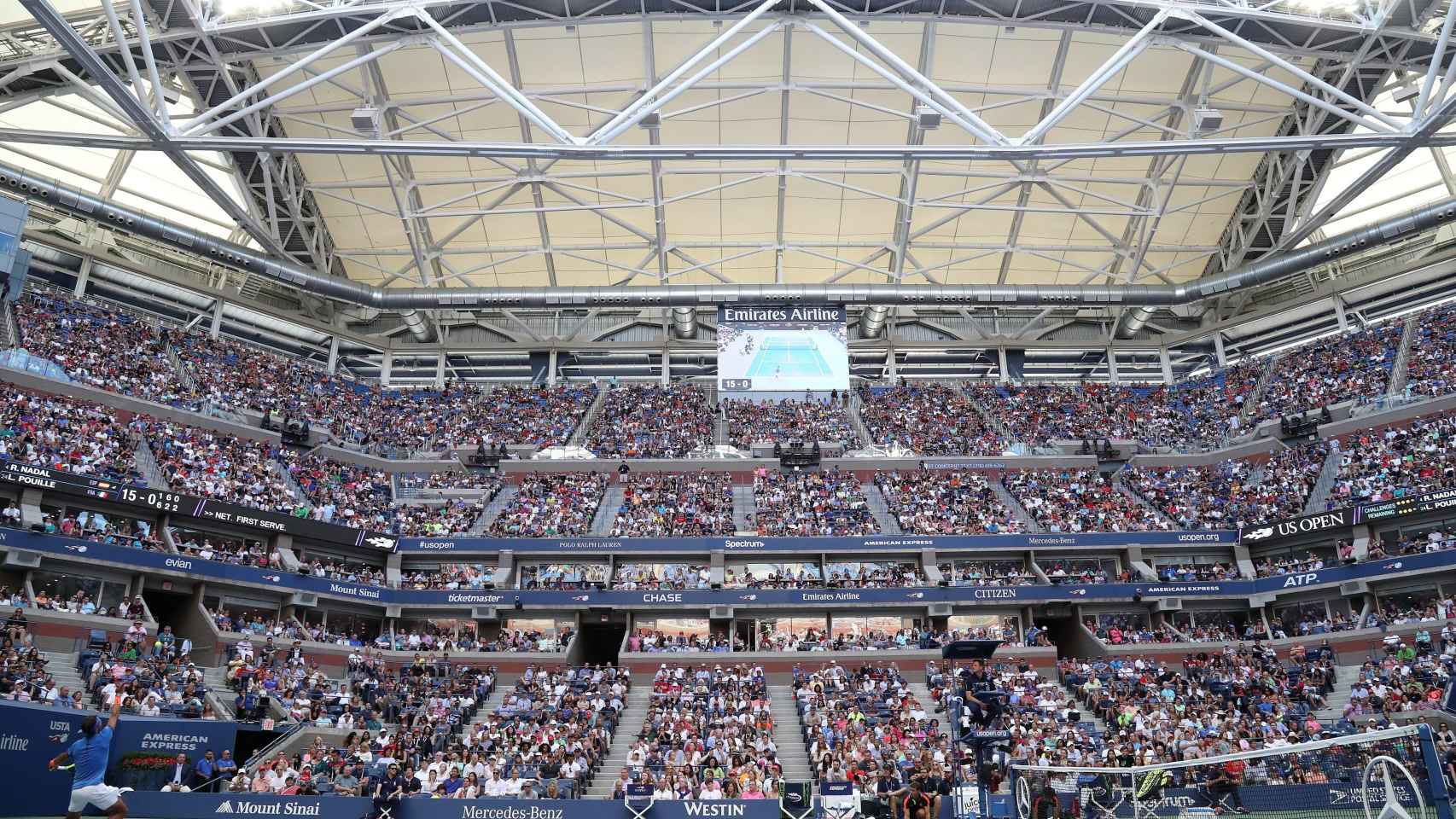

Imagen de la pista central del US Open. EFE

“Este es un circo en el que estamos de paso”. El otro día, en el jardín de jugadores del Abierto de los Estados Unidos, acabé participando en una conversación de las que te hacen reflexionar aunque no quieras. Puede ser que esté pagando el peaje del año (más de 200 días fuera de casa, de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, de torneo en torneo), pero creo que merecía la pena reflexionar desde este ventana, que afortunadamente no solo se abre para hablar de tenis.

Sin entrar en detalles del debate que no vienen al caso, el tema que tratábamos giró hacia la importancia que le damos a cosas que no la tienen, o al menos no de la forma que creemos a rajatabla. Los periodistas, por ejemplo. Los de deportes, para ser más concretos. Los del mundo del tenis, hilando algo más fino. Yo mismo, sin ir más lejos.

Damos por hecho demasiadas cosas. ¿Por qué? Ni idea, pero lo hacemos una vez tras otra. Es más, damos por hecho casi todo cuando fuera de este circo no le importa a casi nadie. ¿Cómo no va a conocer tu amigo el que está trabajando en un bufete de abogados a Lucas Pouille, verdugo de Nadal el pasado domingo? ¿Cómo no va a saber tu pareja que Roger Federer no está en el torneo porque decidió parar hasta final de temporada después de Wimbledon? ¿Pero cómo no va a ser consciente tu madre de que Serena Williams se está jugando superar a Steffi Graf en número de grandes si se corona en Nueva York?

Pues no, no lo saben. Y tan felices que son todos viviendo en ese estado, de incomprensible ignorancia para los que estamos dentro, de lógica naturalidad para el resto del mundo.

La mayoría de las veces vivimos en una burbuja de la que deberíamos salir más a menudo, aunque solo sea para ver lo que hay fuera. Aquí, en este Abierto de los Estados Unidos, estamos preocupados por sacar el mejor tema posible, por cazar una exclusiva y por perseguir al protagonista del día para hacerle hablar, aunque no quiera. Nos peleamos con unos y otros (un jefe, el agente de un jugador, un compañero de profesión o incluso un taxista que va demasiado lento, cuando es culpa tuya y solo tuya haberte levantado tarde), vivimos agobiados y a veces llegamos al límite que toda persona tiene. Nos vemos día a día en esa línea de presión constante, casi siempre autoimpuesta por la necesidad de dar el 100% (o más), de intentar rozar la excelencia, de ser siempre los mejores del lugar: la mejor historia contada.

En resumen, y valga un ejemplo para fotografiarlo, mientras nosotros intentamos entender por qué Nadal está sacando pegando al pasillo de dobles desde la zona de la ventaja (y lo intentamos con la exigencia del cirujano que opera a corazón abierto) otros están disfrutando de la vida, de otro tipo de vida, posiblemente más sana y menos circular que esta. Y ahí va un brindis desde Nueva York por ellos (que se lo merecen) mientras aquí seguimos pensando que es casi denunciable ver escrito en tu grupo de amigos de WhatsApp Djokovik, en lugar de Djokovic.

Lo peor de todo es no se trata de una queja (de verdad), es una realidad bien grande. Y quizás ahí radica el auténtico ADN del periodista, el que se trae desde la cuna y no se enseña: nos gusta hacerlo, nos sentimos muy vivos con este veneno corriendo por dentro y también satisfechos, como si todo el proceso formase parte de algún ritual sadomasoquista.

Esta forma de entender el periodismo es una droga de la que cuesta desintoxicarse, incluso diría que no tiene cura. Para bien o para mal, es nuestro mundo, el que tiene 25 horas cada día. El que hemos elegido desde pequeños. El que nos pidió sudor y lágrimas cuando el caminó se llenó de curvas y el riesgo de salirse en una de ellas era muy alto. El que ahora nos paga con tantas penas como alegrías. El que queremos seguir viviendo, pase lo que pase.