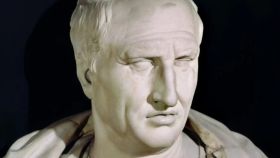

Hermen Anglada Camarasa: 'Tormenta en la playa', c. 1925-1930

El Mediterráneo en el imaginario cultural

Protagonista artístico, pero también político y social, de esta edición de la feria ARCO, el Mare Nostrum está marcado hoy por la diversidad, la tensión y la tragedia

Pedro Olalla

Escritor, helenista y traductor. Su último libro es 'Palabras del Egeo' (Acantilado, 2022)

Como las ranas de Sócrates

Sócrates, imaginando que miraba hacia la Tierra desde la alta esfera del éter, veía a los griegos “como ranas que viven asomadas al mar”. Bien pensado, esa ingeniosa imagen podría resultarnos útil en el dificultoso intento de precisar nuestra inefable condición de mediterráneos. ¿Qué somos los mediterráneos, pues, sino gentes diversas que, desde hace milenios, viven asomadas como ranas minúsculas a todas las orillas de este mar?

Si dejamos volar nuestra imaginación, el nombre del Mediterráneo evoca en la memoria de quienes habitamos sus orillas la luz y el cielo azul, los olivos, las higueras, la siesta, las raíces profundas de una historia común, la casa familiar, los amigos, las conversaciones aladas, cierto tipo de hedonismo sencillo, una escala menor de las cosas, una despreocupada propensión a la hospitalidad, un carácter abierto que busca, sin embargo, la apasionada afirmación de uno mismo... Pero, ¿acaso todo esto consigue que tengamos una identidad en común?

Más aún que por la identidad, lo mediterráneo parece estar marcado por la diversidad: Grecia y Argelia son el Mediterráneo; Venecia y El Cairo; Platón y Barbarroja; el imperio y la polis; las pateras y las concertinas; la carne kosher y la butifarra; Moschino y el hijab; la ablación genital y los indignados; el Humanismo y la Inquisición; la Biblia y el Corán.

¿Cuál es, entonces, el misterioso hilo que hilvana nuestra identidad? Tal vez, tan solo, una tenue conciencia de que somos el fruto de un profundo y profuso proceso civilizatorio

¿Cuál es, entonces, el misterioso hilo que hilvana nuestra identidad? Tal vez, tan solo, una tenue conciencia de que somos el fruto de un profundo y profuso proceso civilizatorio. No en vano, aquí se fue gestando la remota cultura marina del Egeo; la civilización de las semillas, los metales, las naves y las letras; el Egipto faraónico y la Creta minoica; Cartago y Jerusalén; el clasicismo griego; el helenismo y el Imperio Romano; el judaísmo, el cristianismo y el islam; la tradición grecolatina, la cultura del Renacimiento... El humus que ha nutrido gran parte de la cultura universal.

Es un hecho, pues, que el mar Mediterráneo es un mar de culturas; pero lo es también que, en esa agitación que ha marcado la historia de este mar, muchos de los que en sus orillas han vivido se han esforzado en hacer de él también un mar de civilización: de civilización en singular, como cultivo y actitud para oponerse al egoísmo, la ignorancia y la barbarie. Si entendemos así la civilización –como un proyecto ético–, podremos superar algún día el supuesto “conflicto de civilizaciones”; pues lo que así llamamos es tan solo un conflicto entre relatos provisorios del mundo, entre dogmas religiosos, entre intereses asentados, entre ignorancias mutuas...

La identidad –no lo olvidemos– es, en un alto grado, un fruto del voluntarismo; y, si hoy queremos rescatar de nuestra abigarrada idiosincrasia de siglos un rasgo digno de ser tenido por emblema de una posible identidad mediterránea, creo que –en honor de los mejores de nuestros ancestros– debemos escoger el de esa extraña vocación por la civilización. La civilización, en singular: ese debiera ser, a la vuelta de tantos milenios, el rasgo identitario de lo mediterráneo, el hilo que hilvane nuestra compleja identidad, el reto silencioso y noble de todas las humildes ranas de Sócrates.

José Carlos Llop

Escritor, poeta y traductor. Su último libro es 'Vladivostok' (Fórcola, 2023)

Goethe con chequera

Si pienso en el imaginario cultural del fragmento del Mediterráneo donde he nacido y vivo aparecen Ramon Llull y George Sand, el archiduque Luis Salvador de Austria y el poeta Robert Graves, D. H. Lawrence y Gertrude Stein, Jorge Luis Borges y Milan Kundera… Aparecen muchos más –desde John Singer Sargent o Joaquín Sorolla hasta Fredéric Chopin, Kevin Ayers y Jean Seberg– y todos han vivido también en Mallorca. Pero detrás de ellos –excepto de Llull, el único nacido en la isla– está Johann Wolfgang Goethe, como están John Keats y Shelley y al fondo un abanico que va de Winckelmann a Patrick Leigh Fermor, pasando por toda la familia Durrell, tan de moda veraniega como los anuncios de cerveza Estrella.

O sea, que mientras creemos haber descubierto el Mediterráneo entre una simpática serie de televisión –aunque sea adaptación literaria– y la ingesta de un par de cervezas, la pregunta sería: ¿puede más el imaginario cultural que la realidad en un momento de descomposición de la misma? ¿Sostiene ese imaginario la realidad para que no mute hasta su desaparición? Tengo mis dudas y si miro hacia atrás –bastan tres décadas–, nunca las tuve antes: ¿me estaré haciendo mayor?

“The times they are A-Changing” y en verano no somos pocos los insulares que nos refugiamos en casa y nos bañamos en el mar a primera hora de la mañana o a última de la tarde. Cualquiera diría que es por el calor, pero el calor lo producen ahora cosas distintas al sol. Después de la pandemia, el aumento demográfico ha sido abrumador y las playas parecen las de Normandía en el 44.

Como aquí nació todo, aquí ha de morir. La civilización, digo, porque los nativos corremos peligro de expulsión previa. La cuestión es: ¿tenemos tiempo para crear un nuevo imaginario o recuperar el que tuvimos?

Algo ha ocurrido que no estaba en los cálculos y no lo salva ningún imaginario cultural; tal vez la riqueza del imaginario mediterráneo ya sólo contribuya a aumentar el precio del metro cuadrado y a comprobar cómo el negocio inmobiliario se ha disparado en esta tierra como si fuera el último refugio antes de la catástrofe. Como aquí nació todo, aquí ha de morir. La civilización, digo, porque los nativos corremos peligro de expulsión previa. La cuestión es: ¿tenemos tiempo –o lo que es lo mismo, condiciones objetivas– para crear un nuevo imaginario o recuperar el que tuvimos? La belleza no lo puede todo.

Me gusta ver documentales que traten de otras islas del Mediterráneo y últimamente compruebo que en todas está ocurriendo algo parecido. La riqueza del centro y el norte de Europa va copando territorio y Goethe está bien muerto. Muchas de las series extranjeras tienen como escenario Mallorca, Corfú o Ischia y si esto no es un síntoma, ya me dirán qué es. Se recuperan hasta las casas abandonadas en los bosques y aparecen vallas y cercados donde nunca los hubo.

Ninguno de los artistas y escritores extranjeros que enriquecieron nuestro imaginario cultural encontraría ahora lo que vino buscando entonces. Aquel imaginario es hoy un lujo de la memoria, sólo comparable –cuando no se usa como reclamo publicitario– al paisaje, solitario y en el momento que el sol nace o muere mientras asoma la luna para el cambio de guardia.