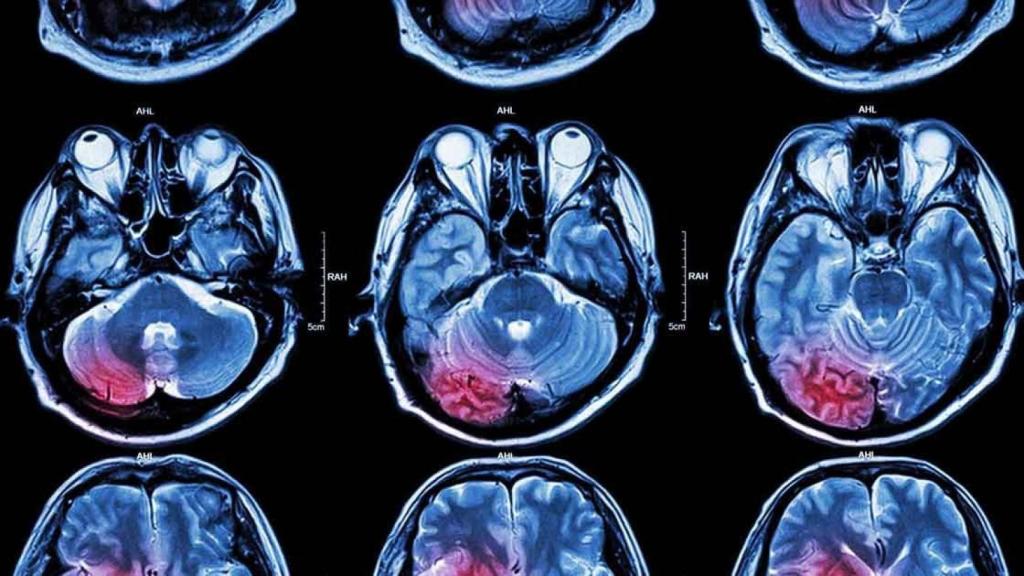

Imagen de un escáner cerebral.

Hemorragias cerebrales y baja eficacia: las sombras del fármaco que puede revolucionar el alzhéimer

Se trata del primer medicamento que ofrece un beneficio clínico en más de 20 años pero dos muertes levantan las sospechas sobre sus efectos.

1 diciembre, 2022 03:31Como si de un sueño se tratara, la meta de conseguir el primer fármaco realmente efectivo contra el alzhéimer en dos décadas parece estar cada vez más cerca pero somos incapaces de alcanzarla. Una nueva generación de medicamentos lleva años prometiendo victorias pero el camino parece estirarse como un chicle. El último de ellos está a punto de cruzar la meta pero una serie de obstáculos plantean más incertidumbres que nunca.

Este miércoles aparecían en una de las revistas más prestigiosas, New England Journal of Medicine, datos definitivos de eficacia y seguridad de lecanemab, un fármaco desarrollado por las farmacéuticas Eisai y Biogen, que confirmaban una mejora del 27% en el deterioro progresivo de los pacientes de alzhéimer.

Los resultados venían a confirmar lo que a bombo y platillo habían anunciado dos meses antes en una nota de prensa: el fármaco demostraba ser el primero eficaz contra el alzhéimer en 25 años. Además, era el primero en atacar de raíz de la enfermedad. Mientras los actuales se dirigen a los síntomas del deterioro, lecanemab ataca la causa misma: la acumulación de placas de proteína amiloide en las células cerebrales.

[Confirmado el éxito del fármaco contra el alzhéimer que reduce un 27% el deterioro cognitivo]

Son numerosos los medicamentos que se han dirigido a este objetivo pero todos caían en los ensayos clínicos porque no eran capaces de demostrar que la destrucción de amiloide mostraba un beneficio palpable. Desesperado, el regulador de los medicamentos de Estados Unidos aprobó el año pasado aducanumab, uno de estos fármacos, con la esperanza de que las mejoras se observaran en un plazo mayor que el de los ensayos clínicos. No fue así y, en menos de un año, el fármaco cayó en desuso.

Para colmo, este verano la revista Science desvelaba que había realizado una investigación sobre algunos de los trabajos pioneros de la teoría amiloide y lanzaba sospechas de mala praxis y fraude. Pero, cuando parecía asestarse el golpe definitivo a tantos años de trabajo infructuoso, apareció lecanemab.

Dudas sobre su beneficio

Tras el revuelo inicial causado por el anuncio de sus resultados comenzaron a surgir diversas voces afirmando que estos, en realidad, no eran tan espectaculares como parecía. Poco después, el medio estadounidense Stat revelaba que una de las muertes ocurridas durante el ensayo clínico -en total hubo 6 fallecidos en la rama de tratamiento por 7 en la del placebo- parecía estar relacionada con el uso del fármaco. Poco antes de que aparecieran los resultados en el New England Journal of Medicine, la revista Science desvelaba una posible segunda muerte.

El esclarecimiento de lo que ha pasado es fundamental para que lecanemab llegue a buen puerto y sea aprobado por los reguladores. Con todo, lo más probable es que no lo indiquen para todas aquellas personas afectadas de alzhéimer sino para un pequeño grupo, el de aquellos para los que no suponga un riesgo mayor que su beneficio.

[Alzhéimer: esta es la cantidad de pasos que debes andar cada día para evitar la enfermedad]

"Los propios autores ya reconocen que la mejora clínica es modesta", apunta Miguel Medina, director científico del Ciberned, la red de centros de investigación de enfermedades neurodegenerativas de España. "Algunas personas ponen en cuestión que esa mejora pueda ser percibida realmente por el propio paciente o sus familiares".

Medina apunta que son unos resultados sólidos y estadísticamente significativos, lo que quiere decir que no son producto del azar. Sin embargo, en una escala de 18 puntos en la progresión de la degeneración, la diferencia con el placebo a los 18 meses era solo de medio punto. "Esa diferencia no es abismal ni mucho menos".

¿Merece la pena pagar una más que probable gran cantidad de dinero (las estimaciones con aducanumab eran de 40.000 euros al año por paciente) por un beneficio clínico simbólico? El neurólogo confía en que, al atacar "el proceso degenerativo que subyace a la enfermedad", el efecto aumente con el tiempo.

Amiloide en los vasos sanguíneos

Algo similar apunta David Pérez Martínez, jefe de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. "Las terapias actuales tienen un efecto bastante similar pero es sintomático y no sostenible en el tiempo". La hipótesis es que lecanemab "pueda generar una modificación de la evolución de la enfermedad. La esperanza es que ese beneficio a los 18 meses vaya aumentando gradualmente a medida que la enfermedad evolucione y tenga un efecto relevante en estadios más avanzados".

La cuestión más peliaguda es la de las muertes. Ambas parecen estar ligadas a un hecho que hasta ahora los médicos no habían dado excesiva importancia: la acumulación de la proteína beta amiloide no solo en las células cerebrales sino en los vasos sanguíneos que las alimentan. La amiloide parece deteriorar las paredes de los vasos y el fármaco, al atacarla, podría dañar aún más esas paredes.

[El último misterio del alzhéimer: por qué el número de casos ha caído un tercio en sólo 16 años]

De hecho, el 0,6% de los pacientes de la rama de lecanemab presentó hemorragias cerebrales por solo el 0,1% de la rama que tomó placebo. Los casos desvelados por Stat y Science se refieren a personas tratadas con fármacos anticoagulantes que provocarían el fatal desenlace. Aunque Eisai ya anunció que había realizado una investigación y desligó del fármaco la primera muerte, esta segunda obligará a revisar aún más los datos.

Hoy publica @NEJM los resultados del primer ensayo claramente positivo frente a la Enf. Alzheimer (EA) con un fármaco anti-amiloide: Lecanemab. Vamos a diseccionarlo para ver sus puntos fuertes y los débiles.

— David Pérez Martínez (@daperezm) November 30, 2022

Va hilo (algo largo) 👇

Porque el aumento de hemorragias cerebrales es algo que también se vio con aducanumab. Además, se ha relacionado con una variante del gen APOE, conocida como APOE4, que hace más proclive a padecer alzhéimer a quien la porta.

Empezar de cero

La acumulación de amiloide en los vasos sanguíneos es algo que se puede detectar mediante resonancia magnética, pero habitualmente no se tiene en cuenta. "Hay algunos tipos de secuencias que permiten ver el grado de fineza de los vasos", comenta Guillermo García Ribas, neurólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

"Generalmente no las empleamos de rutina, pero lo más probable es que haya que incluirlas en los posibles candidatos al tratamiento". Los especialistas consultados por EL ESPAÑOL consideran que, de aprobarse, las agencias reguladoras limitarán los pacientes que pueden beneficiarse del fármaco, probablemente aquellos con la enfermedad en fases leves y que no tengan riesgo vascular o usen medicación anti-hipertensiva.

"Cuando se aprueba, habrá que empezar de cero en todo, ver qué pacientes son más susceptibles de tener una estabilización, criterios de parada-respuesta, etc. Todo eso queda por construir", afirma García Ribas. "Y, sobre todo, extremar el criterio de seguridad".

Porque la mejora que proporciona el fármaco es modesta pero esperanzadora. "Mi opinión es muy positiva, es el primer fármaco en 25 años que da resultados positivos en alzhéimer y esperamos ver una ralentización del deterioro, aunque no llegue a frenarlo del todo. Es un comienzo y lo que viene después será mejor todavía, como ha pasado con otras enfermedades: los nuevos fármacos que aparecen se van refinando y son cada vez mejores".

David Pérez Martínez subraya que lo principal será conocer qué va a pasar en el largo plazo. "Si el beneficio se queda en esa diferencia tan modesta, no será un avance significativo". Por ello será necesario comprobar "los resultados de ensayos a 4 y 5 años, que están ya en marcha".

Miguel Medina ve "evidente" que el fármaco no se aprobará para todos los pacientes con alzhéimer. De hecho, de la población participante en el estudio clínico, 'Clarity AD', solo resultó elegible alrededor de la cuarta parte. "La FDA [la agencia reguladora norteamericana] pondrá sobre la mesa para qué se aprueba y en qué condiciones".

"Es posible que todo paciente que vaya a ser tratado se someta a un estudio previo y luego a otros posteriores porque es en los primeros meses cuando aparecen estos efectos adversos y, si son reversibles, hay que actuar cuanto antes".