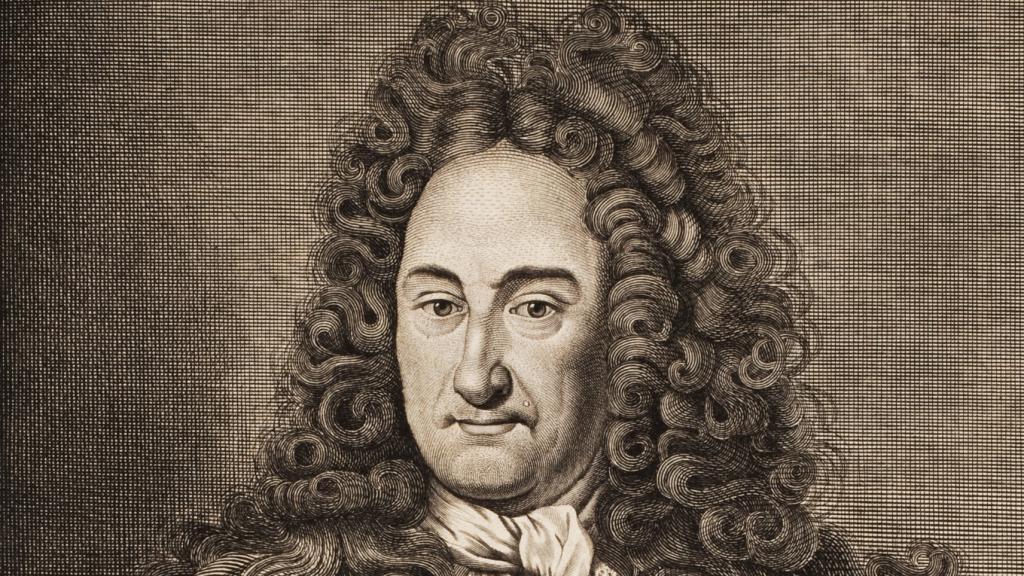

Gottfried Wilhelm Leibniz, retratado por Pierre Savart en 1768

Un 'rolling stone' en la Alemania barroca: los 7 días cruciales en los que Leibniz hizo avanzar a la humanidad

En su biografía del eminente filósofo, matemático e inventor, Michael Kempe se centra en siete momentos importantísimos para el progreso universal.

13 mayo, 2024 02:21Aquel día, en una de las tiras de papel que Gottfried Wilhelm Leibniz (Leipzig, 1646-1716) solía desplegar en su escritorio, el polímata alemán trazó un símbolo que cambió para siempre las matemáticas. Se trataba de la "∫", la "s" larga, el signo de la integral, que hoy resulta indispensable en las matemáticas superiores.

Aquella línea curva tenía la impoluta belleza de las matemáticas bien entendidas: concentraba información compleja en un trazo y abría la puerta a calcular lo que hasta entonces parecía incalculable. Según Michael Kempe (Flensburgo, 1966), especialista en Leibniz, este, con aquel sencillo gesto, acababa de inventar un símbolo que "retenía y domaba sobre el papel" lo matemáticamente infinito.

Aquel día, el 29 de octubre de 1675 –un día nublado en el barrio de Saint-Germain de París, donde vivía Leibniz–, es la primera de las siete jornadas que Kempe escoge para el sucinto perfil del genio alemán que elabora en El mejor de los mundos posibles. Mediante un método que lo aleja felizmente de muchas biografías al uso, meritorias pero a menudo muy centradas en la acumulación de detalles no siempre significativos, Kempe retrata a Leibniz a partir de los intereses que tuvo, como matemático, filósofo o inventor, al tiempo que dibuja un formidable cuadro de la época en la que se desenvolvió el personaje.

Sabemos que aquel día, por ejemplo, las calles de París apestaban a estiércol, pero Leibniz, "muy receptivo a las nuevas sensaciones sensuales", pudo apreciar los aromas de "lavanda, jazmín o cítricos exóticos" que llegaban a la ciudad del Sena desde la población meridional de Grasse.

Sabemos también cómo dormía el filósofo (de un tirón, algo inusual en la época, cuando lo habitual era intercalar uno o más periodos de vigilia durante la noche), lo que comía y bebía (café por el día y vino al atardecer) o su excesiva actividad laboral.

[Leibniz, genio universal, 300 años después]

Pese al tiempo transcurrido, el caudal de documentos es inmenso: el legado de Leibniz, un verdadero grafómano, incluye la friolera de 100.000 papeles entre borradores, anotaciones (esos papelitos que mencionábamos antes, en los que Leibniz solía sintetizar ideas) y cartas. Se calcula que mantuvo correspondencia con unas 1.300 personas repartidas por todo el mundo (sus cartas son Patrimonio Documental Mundial de la Unesco).

Y ello sin abandonar nunca la vida nómada (París, Núremberg, Viena, Hannover o Berlín fueron algunas de las ciudades en las que vivió temporadas, siempre al servicio de mandatarios que lo reclamaban para aplicar sus conocimientos al gobierno de la economía o de la justicia).

Kempe retrata a Leibniz como matemático, filósofo o inventor, y dibuja al tiempo un formidable cuadro de su época

Como dice Kempe, se trataba de un verdadero rolling stone, "uno de esos personajes siempre considerados sospechosos porque no es posible averiguar su paradero". De hecho, en aquella Europa convulsa lo acusaron varias veces de espionaje. Leibniz solía decir que las mejores ideas se le ocurrían en sus largos e incómodos viajes, así que diseñó una curiosa cabina unipersonal con amortiguación que enganchaba al carruaje, y así leía y escribía sin que le molestasen los baches.

El biógrafo logra insuflar épica a siete días que, aunque importantísimos para el progreso universal, no dejan de estar dominados por las rutinas poco excitantes de un hombre entregado a las ideas. El primer día Leibniz dibuja un nuevo signo matemático sobre el papel. El segundo, el 11 de febrero de 1686, termina un escrito filosófico en el que une fe y razón.

El tercero, el 13 de agosto de 1696, comienza un diario en el que, mediante la introspección, anticipa de forma asombrosa ciertos aspectos del psicoanálisis. El cuarto, el 17 de abril de 1703, escribe varias cartas en las que, entre noticias del mundo erudito y del estado calamitoso de una Europa asolada por las guerras, da un paso más en su desarrollo de la matemática binaria. El quinto, el 19 de enero de 1710, visitan a Leibniz dos ricos patricios que quieren ver la biblioteca que él dirige, lo que le sirve al biógrafo para reivindicar al Leibniz historiador.

El sexto, el 26 de agosto de 1714, mientras hace las maletas para irse de Viena, un Leibniz de 68 años, achacoso pero aún hiperactivo, profundiza en algunas cuestiones de su metafísica. Y el séptimo, el 2 de julio de 1716, en su última carta al erudito Louis Bourguet, relata entusiasmado su reciente encuentro con Pedro I de Rusia, al que ha propuesto varios proyectos ambiciosos.

[Juan Arnau y Leibniz, el optimista]

Aquel año, el último de su vida, se calcula que Leibniz escribió entre 850 y 900 cartas. Se justifica así el epitafio que su amigo y colaborador Johann Georg Eckhart hizo grabar en su lápida: "Una parte de la vida se pierde cuando se malgasta una hora".

Kempe reinvidica la idea leibniziana de que vivimos en "el mejor de los mundos posibles", frase que, sin embargo, dice, Leibniz nunca pronunció. El alemán llamaba a este mundo el mejor estado o la mejor república. La idea, que conduce al núcleo de su metafísica de las sustancias simples o mónadas, sería famosamente ridiculizada en el Cándido de Voltaire, donde el filósofo francés caracteriza a su Dr. Pangloss con todos los tópicos de un erudito que, presa de un optimismo insensato y ensimismado en abstracciones, casi celebra las tragedias del mundo como algo necesario y bello.

"No cabe duda de que el Cándido de Voltaire ha deformado la visión de la disciplinada alegría de Leibniz, y la crítica volteriana de algunos defensores del alemán ha enturbiado la visión del innegable lado problemático de esa filosofía", escribe Kempe. Leibniz, según él, en absoluto veía el mundo "con unas gafas de color rosa". Sus deducciones lógicas más bien lo llevan a afirmar que si nuestro mundo es el mejor posible es porque todo, lo bueno y lo malo, encaja y responde a los designios de un Dios que actúa de acuerdo a las leyes de la razón.

Lo que Leibniz defendía en su "optimismo programático", dice Kempe, es que "los acontecimientos negativos son inevitables, pero se puede aprender de ellos". Y que cambiar de perspectiva sobre lo negativo puede ayudar a superarlo. Se trata, en definitiva, de una filosofía que alienta a la mejora constante –así Dios se convierte en un aliado de la ciencia–, pero que no niega lo desagradable del mundo.

"Cuando se dice que las personas son malas y desdichadas, y que hay cárceles y hospitales por todas partes, Leibniz responde que hay incomparablemente más bien que mal en la vida humana, del mismo modo que hay incomparablemente más casas que prisiones", señala Kempe. No viene mal recordarlo cuando los tiempos se vuelven oscuros.