El verano –ese tiempo suspendido donde el mundo parece aflojar sus costuras— es una oportunidad para mirar la ciencia desde otro ángulo. Más cercano. Más humano. Menos académico y más cotidiano.

Porque, aunque el calendario se llene de planes y terrazas, el cuerpo sigue funcionando, el planeta sigue girando y la biología no se toma vacaciones.

Por eso, durante julio y agosto, publicaremos ocho columnas frescas —como limonada con hielo, sin azúcar claro está— donde se exploran temas científicos que atraviesan el verano por dentro: desde lo que el calor le hace al cuerpo hasta por qué descansar estimula el cerebro; desde la expansión silenciosa de enfermedades tropicales en Europa hasta la verdad, y los mitos, sobre los remedios naturales que reaparecen cada agosto.

Serán textos breves, directos y hasta simpáticos. Con rigor, pero sin solemnidad. Con datos, pero también con una mirada poética. Porque la ciencia también se puede contar al ritmo de una siesta, al borde del mar, entre dos sorbos de tinto de verano.

La primera entrega, La ciencia del calor: cuando el verano se convierte en emergencia, ya está servida. Las siguientes vendrán cada sábado. Bienvenidos a este viaje veraniego entre neuronas, virus, recuerdos, sudores… y preguntas.

La escena es conocida: un cuerpo sudoroso tumbado sobre sábanas que no refrescan, el zumbido del ventilador como única compañía y un reloj que avanza con saña hacia un amanecer sin tregua.

Lo que antes llamábamos verano, hoy se parece más a una prueba de resistencia. Ya no hablamos de calor, sino de calor extremo, de noches tropicales, de alertas rojas. Y lo más inquietante: no es una excepción, es la nueva norma.

La ciencia no lo niega, más bien lo grita: el planeta se calienta. Lo sabemos desde hace décadas, pero en los últimos años ese conocimiento ha pasado de las gráficas al cuerpo. La temperatura global ha aumentado más de 1,2 °C desde la era preindustrial.

¿Es poco? No, en realidad es mucho. De hecho, es suficiente para que los glaciares se derritan, los incendios forestales se multipliquen y las olas de calor se conviertan en eventos letales.

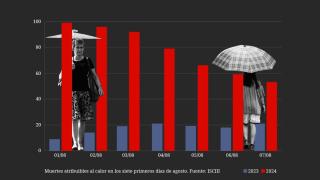

Porque sí, el calor mata. Y no lo hace de forma espectacular, sino silenciosa. Según la Organización Mundial de la Salud, el calor extremo fue responsable de más de 60.000 muertes sólo en Europa durante el verano de 2022.

Ancianos, personas con enfermedades cardiovasculares, niños pequeños o quienes no pueden permitirse aire acondicionado: ellos pagan el precio más alto por este nuevo orden climático.

Mas, ¿cómo actúa el calor sobre el cuerpo? Cuando la temperatura ambiental supera los 35 °C y la humedad es alta, el mecanismo natural de enfriamiento —el sudor— se vuelve ineficaz.

El cuerpo se recalienta, los órganos fallan, el corazón se agota intentando mantener la circulación. Lo que empieza como una molestia termina, en algunos casos, en un golpe de calor con desenlace fatal.

A esta ecuación hay que añadirle factores sociales. Las ciudades, por ejemplo, amplifican el calor. El asfalto, el cemento y la escasez de vegetación transforman los centros urbanos en islas térmicas, donde la temperatura puede ser hasta 7 grados mayor que en zonas rurales.

¿Quién vive en esos barrios sin sombra? Las poblaciones más vulnerables. El cambio climático es un problema ambiental y también de justicia social.

Además, los veranos cada vez más largos y calurosos alteran nuestras rutinas, nuestros ciclos de sueño, nuestra salud mental. Hay estudios que relacionan el aumento de temperatura con mayores niveles de agresividad, ansiedad e incluso violencia. El calor nos saca de quicio, literalmente.

Y, por si fuera poco, nuestras infraestructuras no están preparadas para este cambio de paradigma. Hospitales sin climatización adecuada, escuelas que no pueden abrir sus ventanas por riesgo de incendios, redes eléctricas al borde del colapso por la demanda de aire acondicionado.

El calor no es sólo un fenómeno meteorológico; es un desafío civilizatorio.

Pero no todo está perdido. La ciencia también propone soluciones. La arquitectura bioclimática, los techos verdes, las ciudades esponja y la revegetación urbana son estrategias que mitigan el efecto isla de calor.

Adaptarse es urgente, sí, pero también lo es mitigar, es decir, reducir las emisiones que provocan este caos térmico. No basta con poner más ventiladores; hay que apagar los motores del desastre.

El Acuerdo de París marcó una línea roja: evitar que el aumento global supere los 1,5 °C. Pero vamos camino de rebasarla en esta década. Y cuando eso ocurra, cada décima extra será un multiplicador de tragedias. No es alarmismo, es física.

Ahora bien, en medio del bochorno, de los abanicos desesperados y los noticiarios que advierten sin conmover, quizá la pregunta más humana sea: ¿cómo sobrevivimos emocionalmente a este nuevo mundo?

Tal vez, como siempre, con una mezcla de ciencia y solidaridad. Ayudando al vecino mayor que vive solo. Cuidando el consumo energético.

Exigiendo políticas públicas que enfrenten el problema sin maquillajes. Recordando que no es normal que Madrid parezca Marrakech o que París rompa sus récords térmicos cada año.

El verano ha dejado de ser un paréntesis para convertirse en un espejo. Nos muestra el resultado de décadas de indiferencia, pero también nos obliga a repensar el futuro. La ciencia está aquí, disponible y clara. Lo que falta, una vez más, es voluntad.

Mientras tanto, abramos la ventana del pensamiento crítico, aunque fuera no corra el aire. Porque entender el calor —no sólo sentirlo— puede ser el primer paso para que deje de quemarnos la vida.