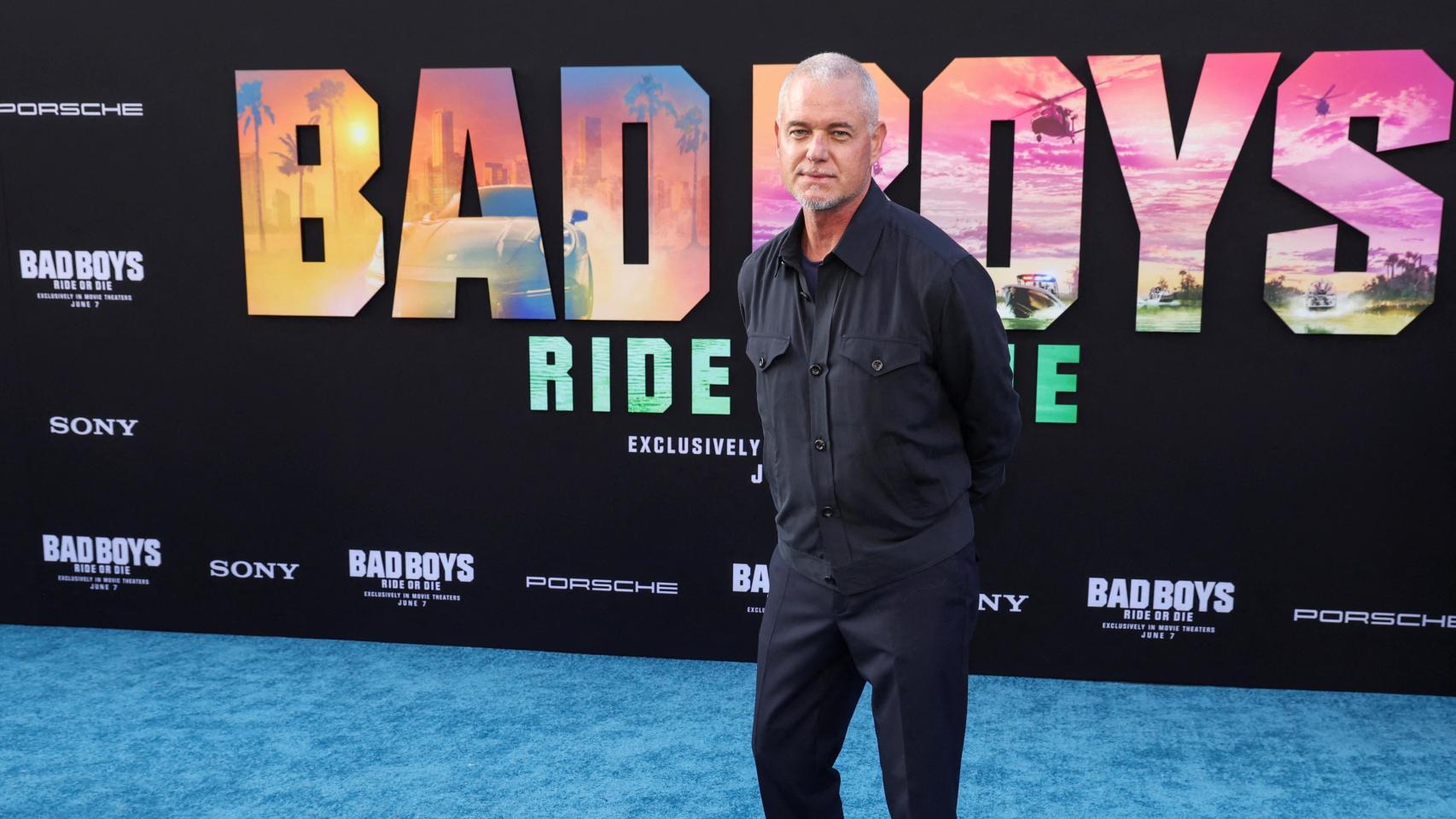

Image: Antonio López Vega

Antonio López Vega

El historiador publica la vibrante historia ampliada de un año crucial en el que no sólo estalló la Gran Guerra

Decenas de títulos conmemoran este 2014 el centenario de aquella carnicería que desmembró Europa y que sus contemporáneos llamaron la Gran Guerra. Una contienda de proporciones desconocidas que, sin embargo, no agotaba la ruptura cataclísmica que supuso aquel año que separó las aguas entre el pacífico y próspero mundo de ayer y la agitada y violenta modernidad que le sucedería. Para dar cuenta de toda la riqueza de doce incomparables meses el historiador Antonio López Vega ha publicado 1914. El año en que cambió la historia (Taurus, 2014), una veloz y muy atractiva crónica mensual que transita entre Coco Chanel y Einstein, entre Marie Curie y Sigmund Freud. López Vega confirma así una prometedora carrera que los críticos de El Cultural sancionaron en 2011 al elegir su Gregorio Maraón. Radiografía de un liberal, como el mejor libro del año en la categoría de no ficción.Pregunta.- En 1914 estalló la Gran Guerra pero no sólo: fue un año revolucionario en todos los aspectos. ¿Por qué se decidió a escribir esta historia "ampliada" de aquel año crucial?

Respuesta.- La génesis de este libro está en un período de trabajo que disfruté en la Universidad de Oxford y en su maravillosa Bodleian Library. Allí leí Años de vértigo de Philipp Blom, que refleja la llegada de la modernidad científica y cultural entre 1900 y 1914, así como otras lecturas, que junto a algunas investigaciones propias, me dieron la idea primigenia de este ensayo histórico. El propósito era mostrar el crisol de circunstancias que acontecieron en aquel entonces, no sólo en esos ámbitos, sino también en el de la política, las relaciones internacionales, las mentalidades o la economía. De manera que 1914 era mucho más que una Guerra. Además, he buscado hacer un libro donde se conjuguen la interpretación y el dato, de manera concreta y ágil.

P.- Zweig habló de un mundo de ayer, de una edad de oro de paz y prosperidad europea que llega a su fin en 1914 y Thomas Mann también lo señaló en La montaña mágica. ¿Hasta qué punto es cierta esta visión?

R.- En cierto modo, las tres generaciones occidentales nacidas entre 1870 y 1914 no habían conocido la guerra en su propio suelo. Paralelamente, se había asistido a un período de descubrimientos técnicos y científicos que hicieron incomparablemente más confortable la vida del mundo civilizado. También empezaron a manifestarse entre las élites algunos signos de ruptura con los convencionalismos sociales que habían condicionado la vida anteriormente, algo muy evidente, por ejemplo, en cuestiones como la relación entre sexos. Era una existencia de tintes idílicos en relación a lo pasado para esa minoría que pensaba que nunca la vida había sido más hermosa y que sólo iría a mejor. Sin embargo, esa realidad afectaba sólo a una parte del mundo y, como digo, a una parte reducida de esa sociedad. Por eso, al comenzar 1914, tal y como empieza este libro, esa élite tenía fundadas esperanzas en que ese año continuase el curso positivo. No obstante, como bien muestra la historia, en ningún lugar está escrito que lo que tenga que venir vaya a ser necesariamente mejor.

P.- Su libro recorre los acontecimientos principales de 1914 mes a mes. ¿Qué hecho de qué mes seleccionaría como el más ilustrativo de la vorágine de aquel año?

R.- En realidad, la tesis del libro es que en aquel año y en cada uno de esos meses se sucedieron una serie de acontecimientos que, en su esencia, llevaban buena parte de lo que nos iba a traer el siglo XX. Sucesos como el ataque a la Venus del espejo por parte de Mary Richardson, el discurso de Ortega y Gasset Vieja y nueva política, la toma de Veracruz por los marines estadounidenses, el estreno de El ruiseñor de Igor Stravinsky, los asesinatos de Francisco Fernando y de Jean Jaurès, la apertura del canal de Panamá, la batalla del Marne o la llegada al pontificado de Benedicto XV. Estos acontecimientos ponían de relieve cómo aquel año fue así testigo del apogeo de la reivindicación feminista, de la presencia de los intelectuales en la vida pública, de la emergencia de Estados Unidos como gran potencia, de la eclosión de la vanguardia artística, de la imposición del nacionalismo esencialista -cuya expresión máxima sería la barbarie nazi- sobre otros como el legalista -Francia, por ejemplo- o el cultural -Irlanda-, de la pugna entre revolucionarios y posibilistas en el seno del movimiento obrero, de la llegada de la guerra total como elemento fundamental de la política internacional, o del malestar de la fe religiosa con la modernidad. Acontecimientos todos ellos que, como ya señaló Hobsbawm, hacían de 1914 el año en que cambió la historia.

P.- ¿Y qué figura de la política o la cultura de las destacadas en su libro elegiría para protagonizar una serie televisiva?

R.- Sin duda, Marie Curie. Su figura reúne todas las dosis que requiere una vibrante biografía. Además de su indudable interés académico y científico, su vida se vio teñida por las dificultades de la emigración y del enamoramiento de uno de sus profesores, el padecimiento de las incomprensiones en razón de su sexo o la dramática muerte accidental de su marido Pierre. Con todo, cada uno de los capítulos de este libro tiene una primera parte donde se destacan algunas figuras que en aquel año protagonizaron algo excepcional, de manera que sería muy oportuno dedicar series de este tipo a, por ejemplo: Berta Von Suttner, Coco Chanel, Emmeline Pankhurst, Woodrow Wilson, Igor Stravinsky, Pablo Picasso, Jean Jaurès, Albert Einstein, Sigmund Freud o Francisco Fernando -como de hecho, ya se ha hecho en muchos de estos casos.

P.- Si 1914 señala fin el principio del declive de Europa, ¿nos hallamos en 2014 ante el fin del imperio que le sustituyó, Estados Unidos?

R.- No estoy tan seguro. Los Estados Unidos han demostrado a lo largo de la historia una extraordinaria flexibilidad a la hora de acomodarse a las nuevas realidades. De hecho, su eclosión durante la I Guerra Mundial se debió a que sus dirigentes supieron dotar de ideales a aquella compleja coyuntura en un contexto donde prevalecía el tradicional aislacionismo norteamericano. Esta es una de las facetas esenciales para comprender la posición internacional de los Estados Unidos en buena parte del siglo XX. Así, por ejemplo, ya en los inicios de la Guerra Fría, en el contexto de su lucha con la URSS, combinaron idealismo y pragmatismo en dosis diferentes para irse adaptando a los cambios a los que asistió esa pugna. A pesar de reveses como el de Vietnam o la deriva inflacionista de los setenta, los Estados Unidos demostraron una asombrosa capacidad de transformación que les permitió seguir no solo liderando el mundo occidental en todos los ámbitos -económico, estratégico, militar, etc., sino también terminaron venciendo al modelo soviético. Cuando se desató la actual crisis financiera, en la que no poco tuvo que ver la decisión de la Administración Bush de acentuar de manera masiva e irresponsable la desregulación de los mercados que ya se había iniciado tiempo atrás, las primeras iniciativas que buscaron paliar la dramática situación que se avecinaba también salieron de Norteamérica y, también en Washington, se gestaron las reuniones del G-20 para tratar de articular esas medidas a nivel global. O, por referirnos a algo muy actual, la respuesta europea al reciente desafío ruso en Ucrania ha venido de la mano de Obama. Con todo, aunque hoy por hoy su liderazgo sigue siendo incuestionable, si los Estados Unidos quieren mantenerlo tendrán que adaptarse de nuevo a tratar con países y realidades supranacionales cada vez más fuertes.