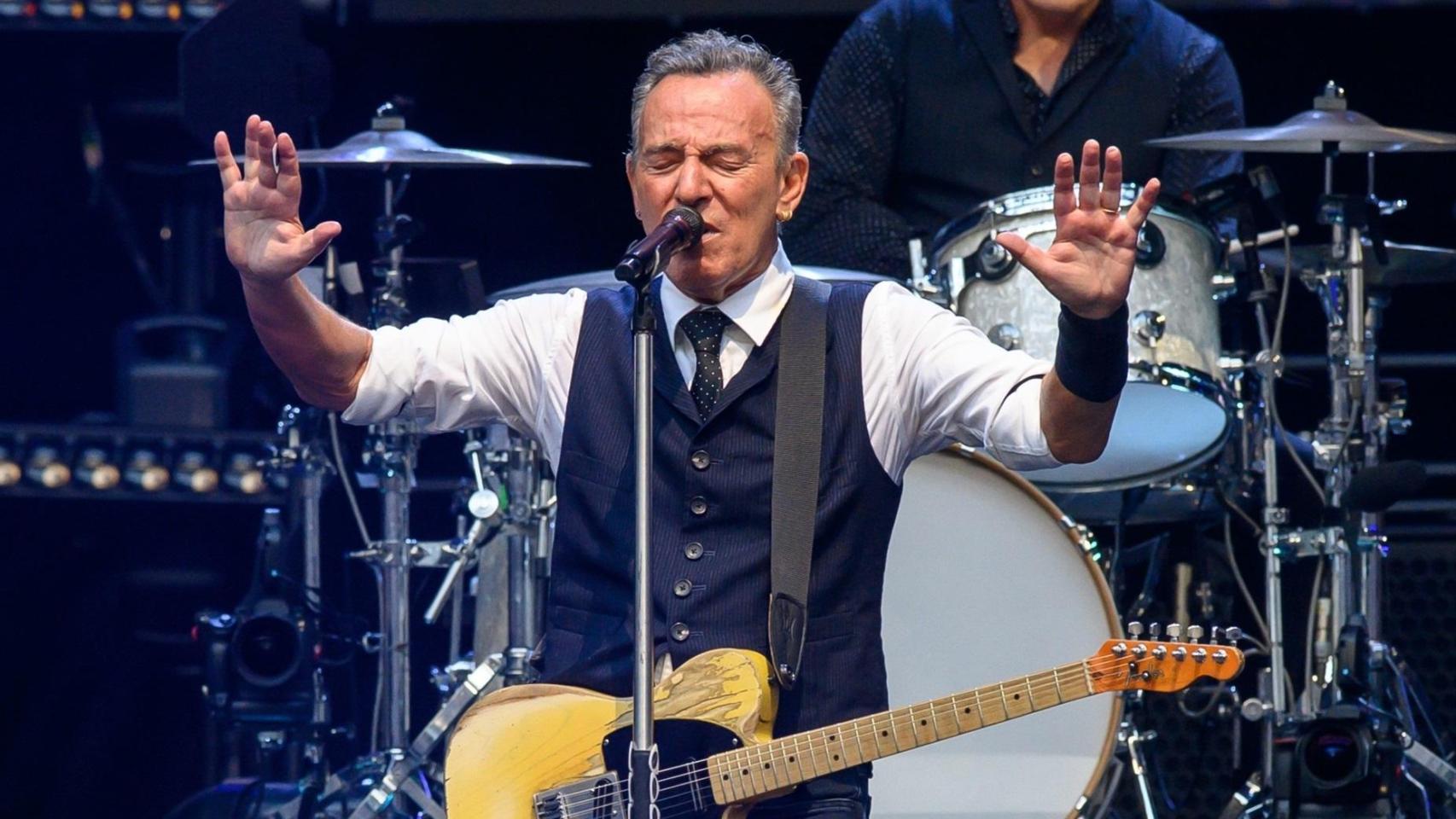

Image: Medardo Fraile

Medardo Fraile. Foto: Carlos Miralles

Presenta hoy en la Libreria Rafael Alberti su libro de relatos 'Antes del futuro imperfecto'

Medardo Fraile (Madrid, 1925) conoce bien los vaivenes del prestigio literario. En los años 40, cuando -dice él- "apenas era un chaval", fue autor teatral de éxito, con su obra El hermano representada hasta la saciedad, incluso en televisión. En los 50, después de dejar el mundo de las tablas ("demasiado hipócrita para mí"), sus primeros cuentos fascinaron a sus compañeros de generación (la del medio siglo). Ferlosio, Martín Gaite y Alfonso Paso ensalzaban su intensidad narrativa siempre que tenían oportunidad. Pero luego su obra cayó en el olvido. El ostracismo coincidió con su salida de España, a mediados de los 60, para instalarse en Escocia, donde ejerció como profesor de literatura en la universidad de Strahlclyde (Glasgow). Tras un ninguneo que se ha prolongado décadas parece que su nombre empieza a recuperar el lustre perdido. La publicación de sus memorias (El cuento de siempre acabar) y una compilación de todos sus cuentos en 2004 (Escritura y verdad) le han devuelto al primer plano del escaparate literario nacional. Ahora llega con Antes del futuro imperfecto, más cuentos de su próspera cosecha, que retratan sobre todo la infancia y los días de escuela.Pregunta.- Dice que en todos sus cuentos hay algún trasfondo autobiográfico, pero extraña que en la enseñanza franquista que usted vivió hubiera profesores tan excéntricos como los de sus relatos...

Respuesta.- Bueno, hay muchos profesores que me he inventado, como la de latín, que enseña las declinaciones con una rosa prendida en el pelo. Otros a medias, como Genaro, el de filosofía, que me recuerda vagamente al que tenía yo en el bachillerato y que siempre llevaba gafas oscuras en primavera. Decía que para evitar que le entrara una semilla en el ojo y le creciera luego un arbolito. Y los que enseñan lengua son, más o menos, yo mismo, aunque quizá yo era un poco más serio.

P.- En su primer libro de relatos afirmó que no sabía lo que era un cuento. Más de 50 años después ¿se siente capaz de dar una definición?

R.- Aquello que dije fue un acto de humildad, quizá también de timidez. A mí me parecían cuentos lo que había escrito, pero a otros podrían no parecerles... No lo tenía claro. De todas formas, ya dijo Monterroso que quien sabe lo que es un cuento ya no es capaz de escribir uno bueno. Y puede ser, porque si conoces la fórmula comienza la producción en cadena, como si fueran coches.

P.- ¿Cuál es el peor enemigo de un cuentista?

R.- Las palabras son la vez las mejores amigas y las peores enemigas. Si te encaprichas con meter unas palabras concretas porque te gustan como suenan, corres el riesgo de cargarte el cuento. Hay que tener mucho cuidado con la retórica. También hay que tener mucho cuidado al meter tus ideas. El cuento debe ser, sobre todo, intensidad y síntesis.

P.- ¿Cómo ha evolucionado la consideración del cuento en España?

R.- Se consideraba un género fácil y menor. Era una grave equivocación y resultaba llamativa porque en España tiene una tradición muy importante, desde el Conde Lucanor, que tiene cuentos modernísimos. Ahora, por suerte, esto ha cambiado y no se asocia el cuento automáticamente a la literatura infantil.

P.- ¿Se ha sentido víctima de una especie de ostracismo por cultivar este género?

R.- Bueno, no sólo por eso. También porque llevo mucho tiempo fuera y en España hay mucha pereza hacia lo que no ocurre aquí mismo.

P.- ¿Hay algún cuento del que se sienta especialmente satisfecho? Martín Gaite decía que sólo por Centenario habría que sacarle por la puerta grande de la literatura española.

R.- Hay algunos que por la temática -histórica o política- parecen más importantes que otros que se centran en vivencias cotidianas. Me acuerdo de cuando fui a ver la última exposición de Rafael Zabaleta en Madrid. Hubo un cuadro que me entusiasmó y se lo decía a él: "Este cuadro es magnífico, Rafael". Y él me contestaba: "Todos, todos...". Pues eso digo yo. Todos mis cuentos los siento muy míos porque los he trabajado mucho, hasta dejarlos como yo quiero.

P.- Precisamente en Centenario se dice que la generación del 98 fue un invento, para disimular la desoladora situación cultural de España. ¿Y la del 50, también es un invento?

R.- No, fue una casualidad producto de la vocación. Éramos un grupo de jóvenes que queríamos escribir y contra esa voluntad no hay dictador que valga. Nos encontramos en la universidad, Sastre, Aldecoa, Martín Gaite, Paso, Ferlosio..., y conectamos muy bien. Íbamos juntos a los cafés y las tabernas. Había una gran lealtad entre nosotros. Fue una amistad hermosa, aunque estábamos muy marcados por la melancolía y la resignación.

P.- A usted le asignan el mérito de abrir, ya en los 50, un nuevo camino para el cuento en España. ¿Lo cree así?

R.- A mí el camino me lo marcaron tres cuentos de Katherine Mansfield que me deslumbraron: Fiesta en el jardín, En la bahía y Las hijas del difunto coronel. Eran cuentos que no había leído aquí nunca, con un elemento etéreo de fondo y en los que se podía sentir la pereza flotando en el aire.

P.- ¿Y el regreso a España es una opción descartada por completo?

R.- Descartada no, pero me da mucha pereza mudarme. Sólo pensar en mover todos lo archivadores que tengo con críticas y recortes de periódicos me echa para atrás.