EL OMBLIGO, PUERTA DEL ALMA

Magareće godine (Años de burro) de Branko Ćopić me llegó de Belgrado por correo. La carta que cayó del paquete llevaba el sello de la oficina de correos central de Sarajevo y la siguiente dirección: Aleksa Kalem, calle Jabučica Avdo, 22 . Era el primer paquete que recibía a mi nombre. En el dorso de su tarjeta de visita, Ana Kalem, directora del Instituto de Relaciones Internacionales del Trabajo, había escrito: «¡A mi querido Aleksa, para sus diez años. ¡Feliz cumpleaños! Tía Ana».

El regalo no me alegró. Fui a la escuela presa de aprensión matutina. Cuando la campana sonó para el recreo fui el primero en tomar posesión de los váteres de los mayores (los llamábamos así porque fumábamos en ellos). El ld con filtro era el cigarrillo de las escuelas, porque se vendían por unidad. Un cigarrillo alcanzaba para diez alumnos de 3c.

—¡Así no!—le reprochó Ćoro a Crni—. Hay que inhalar el humo mucho tiempo para que te llegue hasta el dedo meñique del pie.

Fingía que explicaba cómo fumar, pero en realidad aprovechaba para dar más caladas de las que le tocaban.

—Tengo un problemón…—confesé de repente—. ¿Qué puedo hacer?

—Depende… ¿De qué se trata?

—Quieren obligarme a leer libros… ¡Prefiero ir a un correccional!

—Tengo un remedio.

Casi me ahogo; el tabaco de Herzegovina. Por mucho que aquélla fuera la hora del recreo, no teníamos una eternidad para fumar.

—¿Un remedio? ¿Cuál?

—Entre ahora y fin de año mi hermano tiene que haber leído Rojo y negro de Balzac.

—Stendhal. Balzac escribió El padre Goriot.

—¡Me pides que te eche una mano y te pones a joder!

—Estoy casi seguro…

—¿Acaso importa saber quién escribió qué? Bueno, pues eso… En la escuela le dijeron a mi hermano que si no leía ese maldito libro repetiría séptimo. Mi madre lo ató a una silla y le amenazó: «¡Te vigilaré hasta que termines de leer todo el libro! ¡Aunque te mueras por leerlo, y yo por vigilarte, pero habrás leído a ese puto tío!».

—¿Qué tío?

—Pues… ¡a Balzac! Entonces Miralem se puso a gimotear: «Pero, mamá, ¿por qué me haces esto?». Y ella le mandó a paseo: «¡Encima te atreves a preguntármelo! Tu pobre padre era mozo de equipajes. ¡Pero tú no acabarás como él! ¡De lo contrario perderé la esperanza en todo!». Y lo ató bien atado.

—¡Qué dices! ¿Y con qué lo ató?

—Con el cable de la plancha. Me mandó a mí a la biblioteca a por el libro. Cuando yo salía, Miralem me hizo un gesto y me puso una nota en la mano: «Ve a ver a Rasim, el carnicero. Pídele ciento cincuenta pedazos de stelja cortada muy fina». Fui a la biblioteca y, luego, a la carnicería; Rasim cortó la carne en trocitos de modo que pudiera masticarse uno cada dos páginas del libro. Por la noche mi madre se sentó en el diván frente a Miralem con una cafetera llena de café y no le quitó el ojo de encima. Él miraba la stelja como si leyese, y cuando quería comer acercaba el libro como para pasar una página de Balzac y se metía el pedazo en la boca. Los ciento cincuenta trozos le valieron las trescientas páginas. ¡Y mi madre creyó que lo había leído todo! Por culpa de Años de burro en casa reinaba el estado de emergencia. En lugar de preocuparse por cosas importantes, mi padre y mi madre se pusieron a hacer la lista de los grandes libros de la literatura mundial que yo no había leído.

—Dime, mamá, ¿se muere uno por no leer?

Fue la primera pregunta seria que le hice a mi madre. Ella esbozó una enigmática sonrisa y me hizo sentarme en una silla; se me ocurrió que quizá se había puesto de acuerdo con la madre de Ćoro y que haría suya la técnica del atado a la silla.

Si ése era el caso me sería imposible imitar a Miralem…

¡Odiaba la carne seca de ternera! Sólo pensar en el sebo y la grasa me revolvía el estómago. Mi madre era una estratega:

—Mira lo listos que son—dijo acariciando unos libros ricamente encuadernados—. Basta con que leas uno para que aprendas una nueva palabra. ¿Has oído hablar de esa regla? Enriquecer mi vocabulario me dejaba frío. Me enseñó Winnetou de Karl May, Družba Pere Kvržice (La banda de Pero Kvržica) y Vlak u snijegu (El tren en la nieve) de Mato Lovrak. Yo vivía toda aquella agitación en torno a la lectura como un acoso. No podría huir. Branko Ćopić era un conocido de mi tía, y eso me disgustaba.

—¿Por qué no conocería a Asim Ferhatović en lugar de al escritor? ¡Me haría asistir gratis a los partidos del FK Sarajevo!

—¡Tu tía es una revolucionaria, Aleksa! ¡No puedes decir esas cosas! No puedes ser tan rudimentario.

—¿Qué? ¿Calificas a Asim de primitivo?

—No tengo nada contra tu Ferhatović, hijo mío, pero tus dos abuelos son funcionarios. ¡No puedes estar en contra de los libros!

—¿Y qué? ¡Tampoco tengo la obligación de jugar al fútbol! ¡Esa película no la veréis nunca!

Mientras yo me abrasaba como un incendio forestal atizado por el viento mi madre agarró la plancha.

—¡Eso no!—chillé—. ¡No me atarás de ninguna manera con el cable!

—¿Quién dice que voy a atarte?—inquirió mi madre—.

¿Has perdido el juicio?

Las presiones psicológicas no surtieron ningún efecto, y no se me ocurría otra cosa que dedicarme a leer sólo los informes de los partidos. En señal de protesta me interesaba incluso por los que atañían a las divisiones dos, tres y hasta cuatro en Vecernje novosti. En mi mesita de noche se apilaban los primeros libros que debía leer. Ahora mi padre estaba convencido: no harían de mí un intelectual.

—No hay nada que hacer, está bloqueado. Dejémosle jugar, tiene toda la vida por delante. ¡Es posible que algún día se desbloquee!

Aquella frase se proyectó en mis sueños. En cuanto mi madre me hubo tapado con la manta de lana, me atormentó una pesadilla: se me apareció un enorme lavabo del tamaño de la piscina de los baños turcos de Baščaršija con una bayeta dentro. De lejos vi venir a un desconocido; había que destaponar el lavabo. El agua que salía del grifo ya desbordaba y empezaba a cubrirme la cabeza. Estaba despierto, plenamente consciente, pero me era imposible mover las manos. Acabé chillando, y desperté en mitad de la noche bañado de sudor, como habría dicho Zviždić, el vecino.

—¿Qué pasa, mi niño?—preguntó mi madre—. ¿Por qué te late tan fuerte el corazón?

¿Cómo decirle hasta qué punto me había afectado la frase de mi padre?

—Por favor, dile a Braco que me deje en paz—gimoteé mientras mi madre me abrazaba para consolarme.

—¡Pero, Aleksa, tu padre lo hace por tu bien!

De pronto entendí el sentido de la frase «El infierno está empedrado de buenas intenciones». Dios quiera que Braco no esté lleno de ellas.

—¿Ves esto?

Señaló mi ombligo con el dedo.

—Sí, ¿y qué?

—Es la puerta de tu alma.

—¡El ombligo… la puerta del alma! ¡No te rías de mí!

—Te hablo en serio. Los libros son el alimento del alma.

—En ese caso, no necesito alma.

—No podemos vivir sin ella.

—Y el alma… ¿se come?

—No, para evitar que se atrofie hay que leer.

Me hizo cosquillas y me arrancó una sonrisa, pero eso no significaba que me tragase sus cuentos sobre el alma.

—Aún no soy un hombre.

—¿A qué te refieres?

—¡Se es hombre cuando se es mayor!

No tenía la menor intención de enfadarme con mi madre, sin duda porque estaba seguro de que tenía razón. Sin embargo, las mentiras que me decía me molestaban.

Mientras buscaba cómo encaminarme hacia mi primer libro, Azra acabó recordando que yo era miembro de la Unión Escultista de Yugoslavia. Una noche me trajo a la habitación el libro de Stevan Bulajić, Izviđači Vidrinog jezera (Los escultistas del lago de nutrias).

—Mira, leerás esto. ¡No te arrepentirás, hijo mío!

—¡Azra, por favor! Castígame enseguida. ¡Dime que me arrodille sobre unos granos de arroz y dejemos los dos de torturarnos!

—¿Por qué habría de castigarte? ¡No has hecho nada malo!

—¡Porque vuestra literatura es un auténtico suplicio!

¡A la tercera página los ojos se me ponen bizcos y la lectura no me sirve de nada! ¡Prefiero los granos de arroz a vuestros libros!

Como la historia de los escultistas no había funcionado, mi madre optó por la literatura más popular: sabiendo que yo prefería los indios a los cowboys, con la paga extra compró la colección completa de los libros de Karl May. El querido indio no tuvo más éxito que los héroes anteriores. Como de costumbre a la tercera página los ojos se me pusieron bizcos, a la cuarta, se congelaron, y a la quinta mi cerebro se petrificó.

Habiendo agotado su paciencia, mi padre se resignó con estoicismo: a partir de ahora los Kalem no contarían con intelectuales en sus filas.

—Hijo, si sigues así vas a terminar como Oblómov, el héroe ruso: ¡leerás el primer libro cuando te hayas jubilado!—concluyó mi padre bebiendo café mientras radio Sarajevo encadenaba sus éxitos musicales matutinos.

Yo me preparaba para ir a la escuela y antes de salir a trabajar mi padre me lanzó un definitivo:

—Mira…. ¡Será así y de ninguna otra manera!

—¿Quién es Oblómov?—pregunté a mi madre—. ¿Algún día ése me dejará en paz con sus revolucionarios rusos?

¡Esos aventureros me importan un pepino!

—Para empezar no es «ése», sino tu padre. Y Oblómov, no… ¡no le conozco!

—Azra, vuestra literatura no me interesa. ¡Sube a lo alto de Gorica y mira la literatura! Todos los días se despliega ante mis ojos. Allí arriba todos los días los gitanos protagonizan auténticas novelas o cuentos, en fin, lo que vosotros llamáis historias.

—¡Los libros se leen para comparar la existencia personal con la de los demás y, a fin de cuentas, para hacerse mayor!

—¿Y si yo no quiero hacerme mayor?

—No puede ser.

—¿Por qué tengo que leer, cuando puedo mirar un libro real? ¡Vamos, decídmelo!

—El cerebro del hombre ha de ejercitarse, porque es un pequeño músculo, ¿sabes?

—Si es eso, tengo algo mejor.

—¿Mejor que la lectura? Adelante, te escucho…

—¡Darse de cabezazos en el canalón para entrenar ese pequeño músculo!

—¡Grosero!

—¡Pero el miércoles ya es verano! Leer durante el verano, ¿de dónde habéis sacado esa idea?

—Hijo mío, tengo la ligera impresión de que te burlas de nosotros y de que lees a escondidas.

—¿Por qué?

—Bueno, por tu forma de expresarte. ¡Se diría que has leído al menos tres libros!

Para irnos de vacaciones salimos de la estación de Normalna en dirección a Makarska. En cuanto estuvimos en el autobús, Azra me dio una pastilla para el mareo y luego

forastero y otros cuentos

ella se tomó otra. En Hadžić empecé a vomitar y a encontrarme fatal. En Konjić estalló el drama: el conductor se negaba a detenerse.

—¡Vamos a ver, salvo en caso de una gran catástrofe no puedo detener el vehículo! ¡Tengo un itinerario que respetar!

—¡Debería darte vergüenza! ¡Este niño está sacando el alma por la boca y tú me hablas de itinerario! ¿Qué es un itinerario para él?

—¡Un recorrido que respetar, boba!—gritó una persona huraña.

—¡Maldita cabezota! ¡Si me detengo me quitarán parte del salario! ¿Serás tú quien alimente a mis hijos?

—¡Si no paras aquí mismo te estrangulo! ¡Me importa una mierda tu itinerario!

Mi madre se colocó detrás del conductor sosteniendo con las manos una servilleta tensada como si fuera un cordel de seda para estrangularle.

El conductor aparcó en el acto en el arcén. Salté fuera y, agotado, vomité. Como un álamo doblado por el viento vi cómo el autobús se inclinaba bajo el peso de los pasajeros que me miraban vomitar y, encima del vehículo, una luna de un tamaño increíble.

—Sólo bilis, camarada.

—¿Les parece que no es nada más grave?—se inquietó una mujer mayor.

—No—dijo mi madre—. Este niño se marea en los autobuses.

Pasado Metković me invadió el sueño. Como si no hubiese vomitado antes. Dormir me descansó muy rápido, pero también favoreció que una idea brotase en mi cabeza: en mi combate contra la lectura la fatiga podía apoderarse de mí en cualquier momento. Al hacer las maletas, Azra había metido a escondidas en una de ellas Davy Crockett, un libro ilustrado. En el autobús se puso a hojearlo, y lo cerraba a menudo para enseñarme la portada: esperaba llamar mi atención hacia el sonriente rubito tocado con un bonete del que salía una cola que le llegaba hasta los hombros, como en los envoltorios de chocolate Kras, donde figuraban chicas con trenzas que les caían sobre el pecho.

El autobús se detuvo en Makarska al alba en una atmósfera de fruta podrida: la estación de autobuses lindaba con el mercado. En el puesto que vendía mercancías cargadas en Metković se hallaba sentado un hombre fornido y alto que cantaba: «¿Qué valor tiene Londo-o-on comparado con Split el leó-ó-ón?».

—¿Ha tenido un buen fin de semana?—preguntó a un hombre que colocaba unas páprikas.

—¡Un fin de semana alucinante, colega! ¡Truenos como el Dinamo!

En el patio de una casa de dos pisos que apestaba a moho un tipo con cabeza de huevo, cejas espesas y rostro rubicundo nos esperaba con las llaves. Era el propietario; unas venas capilares le congestionaban el rostro.

—¡Dios nos guarde de los borrachos y del olor a alcohol!—susurró mi madre.

—¡No es alcohol, Azra! Bebe vino—dije.

—¡Es lo mismo, sigue siendo alcohol!

Yo lo sabía por la habitación de mis padres; dependiendo de lo que mi padre había bebido la víspera, las paredes exhalaban un olor distinto.

—Pero ¿de dónde sale ése? ¡Llegamos y, en lugar de ofrecerle al niño unos higos, pregunta por qué no hemos mandado el dinero! ¡Y encima dice que para eso no hacía falta haber venido!

En la habitación Azra se llevó un nuevo disgusto y tampoco allí tuvo problemas para decirlo:

—¿Esto son toallas de baño? ¡Son unas vulgares bayetas! Las tiró al suelo, sacó nuestras toallas de una bolsa, luego las sábanas y las mantas, y cubrió el colchón con la ropa

de cama traída de Sarajevo.

—¡Ya está! Ahora pueden empezar las vacaciones…

«Cualquiera diría que procede a la apertura de los Juegos Olímpicos», me dije antes de ceder al sueño.

Aunque la casa en sí dejaba mucho que desear con aquellos hedores de podredumbre y de vino rancio que subían del sótano, al menos permitía escapar de la literatura mundial: quedaba a dos kilómetros de la playa. Además, la fatiga debida al largo trayecto tenía un efecto benéfico.

Pero mi madre no había renunciado a obligarme a leer. Cada dos por tres me ponía su Davy Crockett debajo de las narices. Mientras ella leía, yo le miraba el pequeño rictus. Pero no mordí el anzuelo. A la vuelta, a medio camino, asesté el golpe de gracia a la lectura:

—Azra, llévame. No me tengo en pie…

Que una madre tenga que cargar con un bobalicón de nueve años casi tan alto como ella, de acuerdo, no era normal, pero no estábamos muy lejos de casa; y ese día mi plan funcionó. Imaginé otro para el día siguiente.

Unos chicos de mi edad jugaban al waterpolo en el puerto, los jóvenes del club local.

—Mi madre quiere que me entrene—les dije—, pero

¿qué puedo hacer en Sarajevo cuando… no tenemos las condiciones adecuadas?

En realidad formulaba las mismas reivindicaciones que mi padre, y las traducía a mi lenguaje. Porque él dedicaba el noventa por ciento de su tiempo libre a hablar de política; su tema recurrente era la ausencia de todo sentido de equipamiento colectivo en el hombre balcánico. Y blandía su comodín maestro, esta verdad: no había ninguna piscina en nuestras ciudades. Y ello aunque se dijera a veces que Pavle Lukać y Mirko Petrinić practicaban el waterpolo en Bembaša…

Conseguí engatusar a mi madre, que decidió ir a ver al entrenador del club de Makarska.

—¿Por qué no?—declaró el entrenador mirándome de arriba abajo—. ¡Cuando crezca será tan alto como Velo Jože!

—¡Lo que significa que en lo que toca a la estatura y el tamaño eres de raza dinárica!—me anunció mi madre toda orgullosa de haberme atiborrado desde mi más tierna infancia de fruta y verduras, además de su infecto aceite de hígado de bacalao.

No era fácil nadar y pasar la pelota, y no digamos marcar un gol. Bajo el agua, donde tenía la cabeza la mayor parte del tiempo, recordaba las incitaciones que prodigaba Mladen Delić a nuestros azules: «Nuestros delfines han superado al primer equipo de Hungría por 5-1 ! Felicidades a Janković. ¡Gracias a su padre, gracias a su madre!».

Por la noche apenas tenía fuerzas para morder un mendrugo de pan, y me desmoronaba en el diván, por lo que mi madre tenía que desvestirme y acostarme. El tema de la lectura no volvió a plantearse hasta el final de nuestra estancia en Makarska.

El último día, cuando el sol estaba escondido, no conseguía despegar la vista del mar. Ni siquiera pensaba en bañarme, porque me entristecía la idea de que durante todo el año siguiente no volvería a ver la gran roca redondeada que salía del agua. Mientras seguía con los ojos las olitas que rompían sobre los guijarros de la orilla intentaba imaginar la playa desierta. No estar allí cuando la lluvia empezase a caer, no observar los vientos llevarse las ramas rotas, no poder ver las malezas que rodaban por la playa, todo aquello me apenaba. ¡Y sobre todo no volver a ver el resplandor del sol después de la lluvia!

Ese tipo de pena que causa punzadas en el ombligo es el motivo por el que en ruso el vientre se llama život, me había dicho un día mi padre.

Me doblé en dos y bebí agua de mar para fortalecer mis recuerdos de esas vacaciones.

El pequeño Douglas despegó del aeropuerto de Split y me dolieron los oídos. Cuando la presión pasó a mis ojos, temí que se me salieran de las órbitas.

—¡Sin ojos no me obligarán a leer nunca más!—murmuré para que Azra no me oyese.

Y esa eventualidad no me disgustó. Cuando aterrizamos en Surčin se desencadenó un restallido en mis oídos. Quién sabe por qué, aquello era un bien. Quizá fuese un buen instrumento contra la lectura.

Durante la visita a mi tía Ana en Belgrado aún tenía sabor a sal en la boca. Su apartamento quedaba cerca de la iglesia Sveti Marko, y la entrada se reconocía por el Dušanov grad, un restaurante cuyo excelente menú era célebre a kilómetros a la redonda. Mi tía vivía en el número 6 de la plaza Terazije. La exaltación me propulsó hasta el primer piso. Cuando mi madre tocó el timbre, se apoderó de mí una dulce angustia, como cada vez que veía a alguien a quien tenía cariño. Mi tía abrió la puerta y me abrazó, contenta. En el acto despertó el pequeño pretencioso que llevaba dentro:

—¡Belgrado tiene muy buen aspecto con las calles vacías!

—En agosto es cuando la ciudad es más bonita.

—¿Dónde se han ido todos los belgradeses de triste rostro?

—Se bañan en el mar o se ocupan del jardín de sus padres. Pero dime, ¿has leído Años de burro?

Bajé la vista avergonzado. En el recibidor Chopin, Beethoven, el valiente soldado Chvéik y Mozart me miraban fijamente. El cargo de mi tía la llevaba a viajar por todo el mundo, y de sus viajes traía los bustos de hombres importantes.

—¿Por qué pones esa cara? ¡Vamos, sé franco! ¿Lo has leído o no?

—No, tía—confesé con los ojos llenos de lágrimas antes de añadir—: ¿alguna vez se ha visto a alguien leer en verano?

Sonrió.

—Tranquilo, Aleksa. Ya no estamos en verano, ya ha llegado el otoño.

Y se dirigió a la biblioteca de donde trajo un libro.

—Toma. Para éste no es necesaria ninguna concentración.

Me tendía Afirmaciones y autosugestión de Émile Coué, y lo abrió en la página: «Cada día, con cada mirada, progreso».

Leí aquella frase en voz alta y estallé en carcajadas.

—¡Ni siquiera es verdad!

—Todo el problema está ahí. ¿Te gusta?—preguntó mi tía.

—En realidad es imposible, ¿verdad?

—¿Qué es imposible?

—Pues eso… Progresar cada día con cada mirada—repuse con una risita.

forastero y otros cuentos

—Pues repetirás esa frase cien veces. Qué importa si según tú no es verdad, terminarás por creerlo…

Aquella tarde mi madre llamó a mi padre por teléfono en Sarajevo.

—Nuestro hijo no hace más que repetir: «Cada día, con cada mirada, progreso». Y lo hace sin despegar la mirada de un punto en la página en blanco. ¡Finge que se concentra!

Años de burro fue mi primer libro. Al leerlo se descubría que los hombres tenían alma, y no tuve ninguna dificultad en creer que yo también tenía una. El héroe del libro, que había llegado a la estación con su abuelo, había abierto la puerta de mi alma mucho antes sin tocar, cuando yo clavaba la vista en el punto blanco. De pequeño, Branko Ćopić franqueó aquella puerta abierta cuando su abuelo le llevaba al internado. Era la primera vez que veía un tren y pensó que era una serpiente. Aquél fue el punto de partida, pero cuando todos los héroes de Branko Ćopić se pusieron a desfilar por aquella puerta, como durante la procesión en honor al cumpleaños de Tito, entendí lo bien fundada que estaba mi teoría de la irracionalidad de leer en verano.

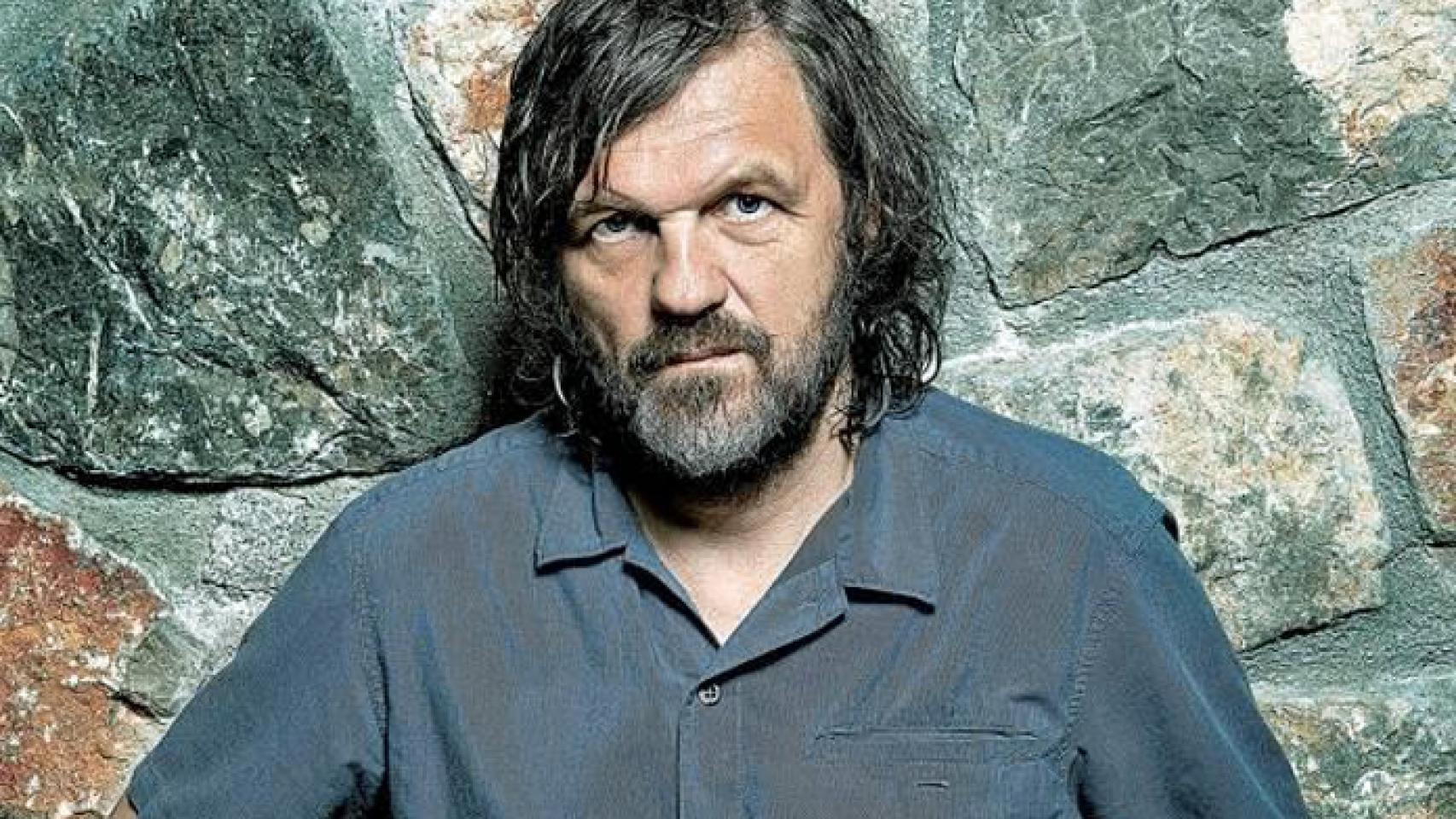

¿Cómo olvidar aquel otoño y la dicha que me causó Branko Ćopić? ¿Cómo olvidar también la fotografía donde mi padre posaba con nuestro gran escritor? Fue tomada en el hotel Evropa, donde Braco, mi padre, y Branko Ćopić se conocieron.

Al enterarse de que su hijo había leído su primer libro Braco pidió a Miki Đurašković, el fotógrafo, que viniese al hotel. Mi madre me engalanó y me llevó en tranvía. El helado estaba suculento. Mientras atacaba la tercera bola mi padre y Branko Ćopić entraron en el gran salón. El escritor no correspondía a la persona que yo había imaginado. Esperaba ver al imponente Baja Bajazit, no al minúsculo Biberče. Cuando me tendió la mano el flash de una cámara nos produjo un sobresalto a mi madre y a mí.

—Dile al señor Branko cómo te llamas—me sopló Azra agarrándome del brazo para tenderle la mano a Branko Ćopić.

Nunca olvidaré la presión de su mano.

—A… Aleksa… Aleksa… Kalem—balbuceé.

—Y dile qué piensas de Años de burro—siguió susurrándome mi madre.

—¿Para qué? ¡Lo sabe mejor que yo!

Entonces recordé la historia de mi padre, la pena que nos punza bajo el ombligo, el hecho de que en ruso el vientre se llame život. Mientras sostenía la mano de mi madre, me salió la pregunta:

—Señor Branko, ¿por qué el vientre se llama život en ruso?

—Porque detrás del ombligo está el alma, y sin alma no hay vida.

Dirigió su dedo hacia mi ombligo y me hizo cosquillas.

Sonreí.

—Hay que ir con cuidado…—murmuró.

—¡Ya lo sé: de que no se muera!

—¡No! ¡De que nadie te la devore!

Cada vez que dejo Sarajevo para ir al extranjero tengo que hacer escala en Belgrado. Es el eslabón que me vincula con el mundo. Siempre me gusta detenerme allí y dormir en casa de mi tía Ana. Desde el aeropuerto, para llegar al centro de la ciudad, hay que ir por Bankov most, el puente Branko. Cada vez que paso por allí veo al señor Branko y le saludo. Y él me devuelve el saludo.

Después

de la Segunda Guerra Mundial, Branko Ćopić

forastero y otros cuentos

se trasladó desde la montaña de Grmeč, en Bosnia, a Belgrado para ir a buscar a su tío. Al no encontrarle durmió en el puente Aleksandar Karađorđević. Muchos años después, con el alma carcomida por el drama yugoslavo, se apresuró en arreglar sus cosas. Temía por sus héroes: Nikoletina Bursać, Baja Bajazit, Ježurak Ježić, Dule Dabić.

«¿Qué será de ellos si todo se desmorona?», se interrogaba sin poder contestar a la pregunta.

Y un día volvió al lugar donde había pasado su primera noche en Belgrado. No halló a nadie que le saludase. Una mujer se detuvo intrigada, le siguió con la mirada y luego, al verle pasar al otro lado del puente, esbozó un gesto con el brazo. Branko se paró a su vez y, antes de saltar por la barandilla, vio el gesto de aquella mujer, su deseo de saludarle. Se volvió hacia ella, le devolvió el saludo y se lanzó al Sava.