Image: La devastación de 'Amour' o la humanización de Haneke

Cine

La devastación de 'Amour' o la humanización de Haneke

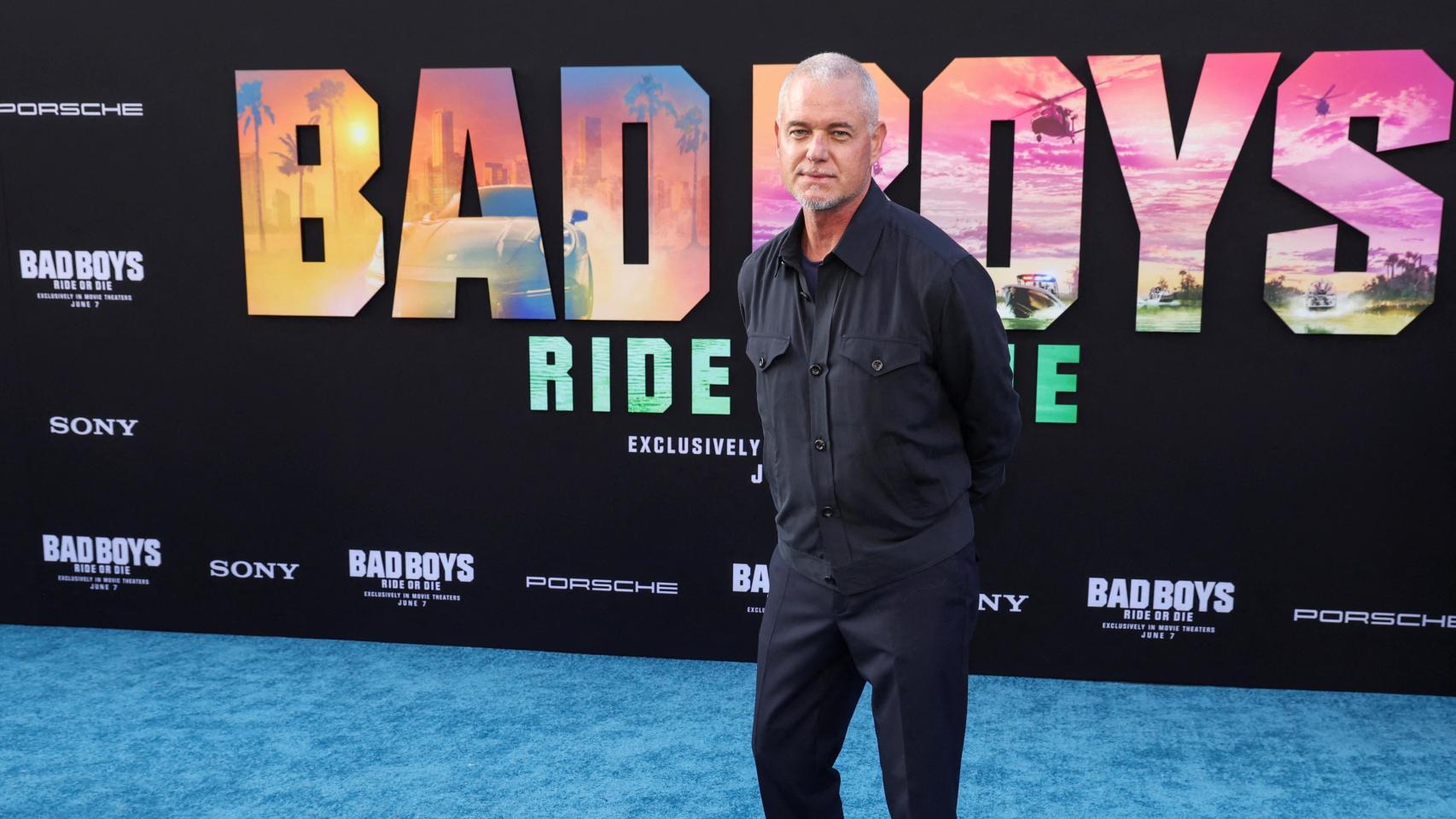

El danés Thomas Vinterberg se coloca al otro lado del drama de la pederastia en The Hunt

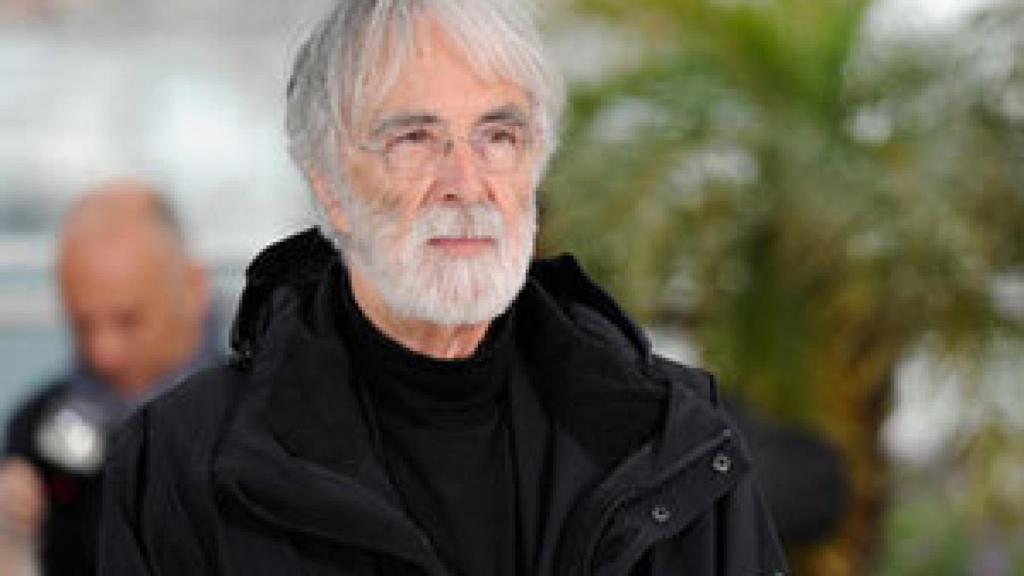

Michael Haneke. Foto: AFP

A pesar de que Haneke ha esgrimido varias veces el axioma de que "el cine son 24 mentiras por segundo" -el negativo de la célebre frase de Godard-, en Amour se adentra con una clase de verdad incontestable a la materia del relato: el trayecto de la degradación hacia la muerte. El efecto de realidad es aplastante, de una crudeza y verdad objetivas inalcanzable para la inmensa mayoría de cineastas. En ello tiene un peso trascendente, por supuesto, el recital de complicidad y sabiduría interpretativa que ofrecen Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva. Sus encarnaciones de Georges y Anna, una pareja de ancianos todavía enamorada, pondrá al jurado muy difícil negarles la Palma a los mejores actores del festival.

Sus personajes, profesores de música retirados, viven durante las dos horas de película enfrentados a los inclementes combates de la senectud, encerrados en su amplio piso parisino, donde de vez en cuando les visita su hija (Isabelle Huppert), un pianista y empleados domésticos. Al día siguiente de asistir a un concierto, desayunando en la cocina, Anna sufre una súbita parálisis temporal. A partir de entonces, le belleza de su tercera edad se va marchitando día a día; primero las piernas, luego la mitad del cuerpo, luego el habla y el raciocinio... el proceso de destrucción es implacable, el desgaste de su cuerpo es corrosivo, la muerte la va comiendo por dentro y por fuera. El trance de su adorada esposa enfrenta a George a la prueba de amor más extrema. Ella no quiere pasarlo en un hospital, y él se dedica en corazón y cuerpo a cuidarla. Dos seres desvalidos en comunión frente a las embestidas de la muerte. Haneke no necesita añadir notas de sentimentalismo o dulzura a este drama tan cotidiano, que amenaza a todos los que nos sentamos en el patio de butacas, tal y como nos alerta un misterioso plano al principio del filme.

Los mecanismos erosivos de la muerte se han filmado muchas veces con anterioridad, pero muy pocas de forma tan seca y traumática. Podemos acordarnos de La muerte del señor Lazarescu, de Cristi Puiu, pero allí el director rumano narró el fallecimiento de su protagonista como diagnóstico de la precaria atención social en su país. Había otra intención en juego. Aquí Haneke dispara a la esencia del drama: el amor y la muerte, lo que nos hace tan perdurables como perecederos. El impacto de Amour es comparable a la experiencia de leer La muerte de Ivan Ilich, de Tolstoi, y su gravedad invoca sin esconderlo el tono opresivo, lúgubre y pesimista de Ingmar Bergman -sobre todo el de Gritos y susurros (1972)-, en cuyos territorios ya se había internado con la La cinta blanca (2009), que ganó la Palma de Oro. El austríaco levanta acta notarial del drama con su habitual neutralidad y estatismo descriptivo, desde su inquietante y habitual posición de voyeur, si bien muestra estar más cerca y compasivo que nunca con el difícil tránsito de sus personajes. También parece mayor, más sutil, su dominio de la puesta en escena, recorriendo con elegancia y transparencia los espacios en los que se encierra el relato. En la secuencia más controvertida de Amour, con la que cada espectador emitirá su juicio moral, Haneke no solo pone de nuevo a prueba su valentía creativa, también brota, por primera vez en su universo, algo similar al humanismo.

Vinterberg, al otro lado del drama

Si en Amour la tragedia crece orgánicamente desde el interior de las imágenes y las transformaciones de los personajes, en The Hunt, del danés Thomas Vinterberg, todo está impuesto, dirigido, predeterminado. Los personajes parecen oficiantes de un ritual con la única intención de hacer válida (aunque sea sacrificando la plausibilidad de la ficción) la tesis previa del filme. El cineasta que se erigió en el látigo de los pederastas con su artificio "dogma" Celebración (véanla hoy: le han salido muchas arrugas), se desplaza ahora -en lo que no deja de ser un astuto movimiento que responde a motivos no cinematográficos- al otro lado del drama. ¿Qué ocurre cuándo un ciudadano modelo, profesor en la guardería de su comunidad de vecinos, es acusado injustamente de abusar sexualmente de los niños que tiene bajo su cuidado? Y para añadir más carnaza: ¿y si además la imaginativa niña que prende la llama acusatoria (porque los niños también mienten) es la dulce hija de su mejor amigo? Más aún: ¿y si a pesar de que la justicia desestima las denuncias por falta de pruebas, los amigos y vecinos le convierten en un apestado social, en carne de linchamiento?Es muy respetable contar todo esto tensando los resortes del drama, como sin duda hace Vinterberg, apelando a la dignidad del héroe ultrajado, a su capacidad de resistencia, a los temores y fariseísmos sociales. Pero un tema de por sí tan delicado, exige mucha más sutileza y complejidad que la que alimenta The Hunt, que se quiere trascendente y grave, pero cuya altura dramática no debe ser motivo de envidia para un telefilm de sobremesa. El maniqueísmo de la dramaturgia, los golpes bajos y la chabacanería efectista se adueñan de un filme que discurre hacia el previsible perdón con un discurso elemental de malos y buenos, en el que las identificaciones son automáticas. Por diversas razones, seguramente relacionadas con la capacidad de Vinterberg para simplificar la realidad y hacerla digerible en códigos habituales (aunque el final roce el insulto a la inteligencia), el 'via crucis' de este héroe incomprendido (con un Mads Mikkelsen evocando la integridad de Henry Fonda en Falso culpable) ha despertado y despertará muchos entusiasmos. También desprecios más que justificados.