La primera vez que perdí la fe en humanidad fue cuando, en la redacción de Sánchez Pacheco de El Mundo, la que vio nacer la penúltima creación de Pedro J. Ramírez y de un puñado de periodistas imprudentes, Julio Fuentes me llamó para enseñarme unas fotografías. “Ven, ven, mira qué fotos hice la semana pasada”, me dijo.

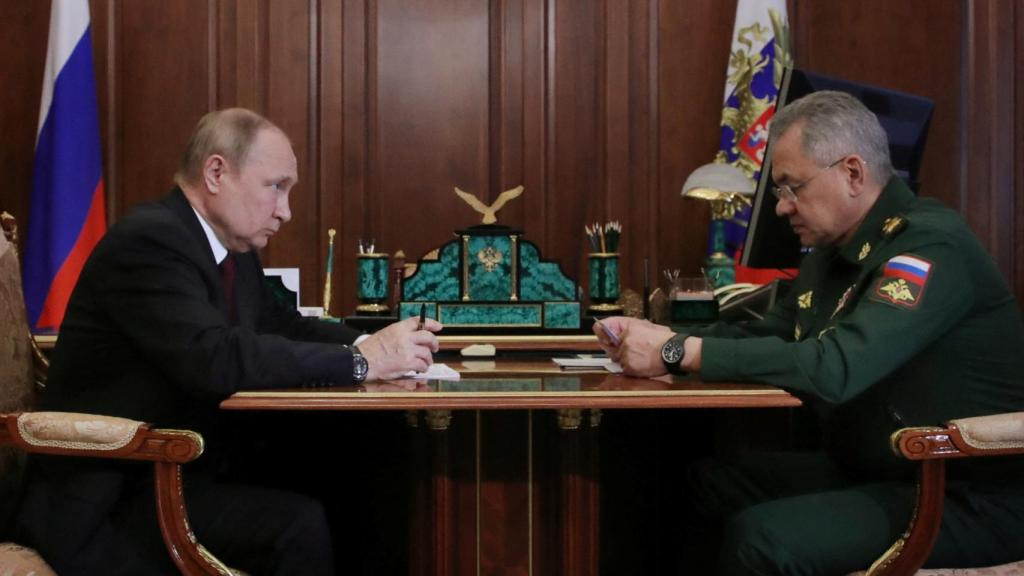

El presidente ruso Vladimir Putin con el ministro de Defensa Sergei Shoigu en Moscú. Reuters

Por aquel entonces, yo acababa de regresar de la corresponsalía de Washington, y estaba un poco perdido en aquel lugar lleno de diseñadores gráficos, maquetadores, jefes para los que ya había trabajado los dos años anteriores (pero que apenas conocía), luchas internas entre ellos, teletipos y despachos con la puerta cerrada.

Él acababa de llegar de la guerra de Bosnia y estaba, también, perdido, como lo estuvo siempre que no había una guerra que cubrir o durante los pocos descansos que se tomaba mientras duraban. Los dos teníamos otra circunstancia en común: estábamos bastante sordos (él más, creo), y de algún modo eso generaba cierto vínculo entre ambos. Dos periodistas que no oyen bien constituyen, sin duda, un peligro. Creo que nos reímos de eso alguna vez.

Le acompañé a la zona de Fotografía y señaló la mesa iluminada sobre la que había desplegado medio centenar de diapositivas. Con una sonrisa un tanto extraña, también atractiva, un gesto característico de este reportero de guerra, me entregó la lupa. “Mira, mira, no se pueden publicar”, me dijo.

Me asomé poniendo el ojo derecho sobre la lupa y, en un instante, tuve que alejarme de aquellas imágenes. Aparecían soldados con las piernas recién cortadas; cadáveres de hombres a los que les habían volado la cabeza; niñas tumbadas de espaldas sobre el suelo, la ropa revuelta y el pánico dibujado en el rostro. Primeros planos del horror en primera persona.

[Rusia anuncia que sus objetivos militares en Ucrania van más allá de la región del Donbás]

Era evidente que todas esas víctimas habían sido torturadas de uno u otro modo. No les había caído un misil en el edificio en el que vivían, no habían tenido mala suerte con el fuego cruzado. Su sufrimiento había sido deliberado, y extremo.

Cosas que sería mejor no saber, seguramente, porque te alejan del mundo en el que crees que vives. O, posiblemente, todo lo contrario. Cosas que es necesario no olvidar.

Se escuchó la carcajada de Julio cuando vio mi reacción, aunque sé que no era eso lo que buscaba. Creo que sólo quería alguna empatía, esa que siempre mostró en las zonas de conflicto a las que volvía una y otra vez. Y también, supongo, sobrevivir un día más a una redacción cuyas claves, igual que yo, él tampoco conocía.

La otra noche, alguien que ha tenido acceso a distintos asistentes de la cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid me contó algunas historias que le trasladaron mandos intermedios de las delegaciones. Historias que, también, preferiríamos no saber.

Deduje, tras escuchar esos testimonios, que el grado de sadismo de la guerra de los Balcanes, tan elevado, se está quedando corto comparado con el de Ucrania. Aunque intuyo que el sadismo es sólo eso, sadismo, y que en su esencia carece de grados.

La última barbaridad de uno de los dos bandos (seguramente de los dos) consiste en quemar vivos a los combatientes capturados. Nada puede estar, lógicamente, más lejos de las normas establecidas por los Convenios de Ginebra que procuran limitar la crueldad en las guerras. Nada puede estar más lejos de todo eso que nos convierte en seres humanos.

Pero ocurre hoy, y ocurre en Europa.

Ayer, por casualidad, estuve en la calle Julio Fuentes de Boadilla del Monte. Leí su nombre en la señalización viaria y vi otra vez su sonrisa grande. Recordé esas fotos devastadoras que tanto me alarmaron y que me quitaron al menos una parte de la confianza que tenía en la humanidad.

De nuevo sentí, fugazmente, la rabia y la impotencia que me generó aquel día triste de noviembre de 2001, cuando supe que lo habían asesinado en algún lugar entre Jalalabad y Kabúl.

Ucrania representa ahora el lado salvaje de la humanidad. Aún morirán muchos soldados. Aún sufrirán muchos civiles ese lado atroz escondido en algún lugar de nuestra naturaleza humana hasta que, un día, alguien asesine a Vladímir Putin. O se rinda Zelenski.

O, seguramente, se cansen de matarse unos a otros y los dirigentes de los dos países renuncien a la victoria total que buscan y se alcance un acuerdo diplomático que acabe con todas esas atrocidades que preferimos desconocer.

Aunque, en el fondo, mientras por propia supervivencia miremos en otra dirección, todos sepamos que suceden.