Le colocó una corona de espinas, le desnudó y le clavó a la pared de su propia casa. La víctima, un pastor evangélico de 76 años, era la primera representación religiosa de una larga lista. No fue un asesinato, al menos no en la lógica de su autor. Fue una crucifixión. Un castigo simbólico, deliberado, pensado para ser visto y observado. No hubo huida, ni remordimiento. Solo un martillo, tres clavos y una interpretación radical del Antiguo Testamento: "No tendrás otros dioses delante de mí".

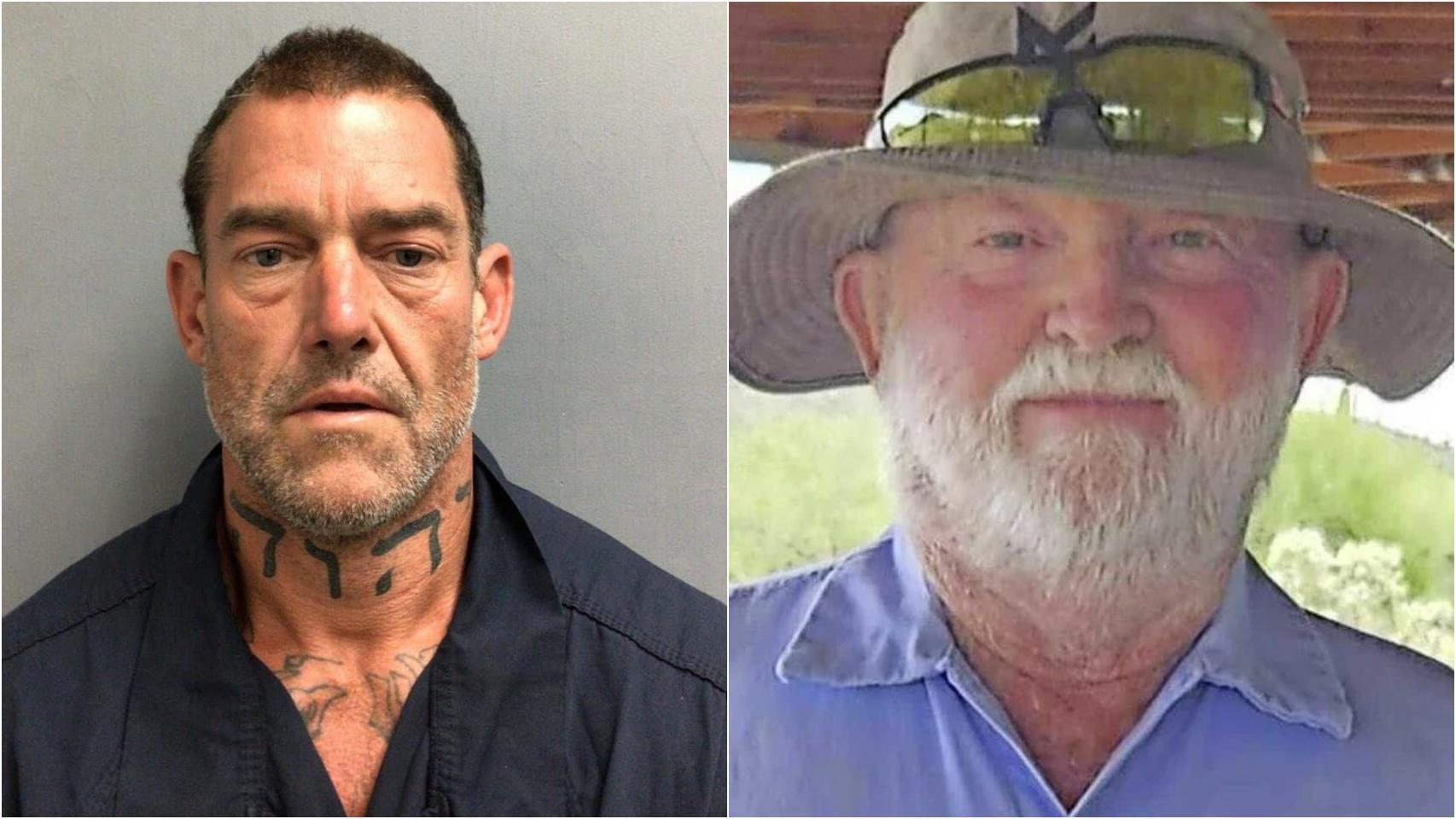

El cadáver de Bill Schonemann, conocido como "Pastor Bill" por sus feligreses, un hombre de rostro amable, voz templada y presencia tranquila, apareció en su casa a las afueras de Phoenix, en el desierto de Arizona. Con los brazos extendidos en cruz, los pies cruzados y el torso cubierto de sangre seca. Una Biblia abierta en la mesa. El televisor todavía encendido.

El asesino no se escondió, simplemente continuó su camino. Tenía otro destino en mente: una ciudad cercana, Sedona. Para él, esa ejecución no era el final, sino el principio de una purga sagrada. Había que eliminar a quienes, como Schonemann, predican la divinidad de Jesús. Porque eso, decía, es idolatría. Su lógica era estricta, sin matices. Como un mandamiento aplicado al pie de la letra.

La fe como sentencia

El simbolismo de la escena del crimen no fue un accidente. No eligió una pistola, ni un cuchillo, ni siquiera el envenenamiento silencioso. Eligió la crucifixión porque, para él, era más que un castigo: era corrección teológica. Una restitución del orden divino que, según creía, el cristianismo había distorsionado durante siglos. No se trataba solo de matar a un hombre, sino de borrar un dogma. Desde esa lógica, el gesto tenía coherencia: la cruz no como redención, sino como advertencia.

Adam Christopher Sheafe, el asesino, tiene 51 años, complexión media, rostro anguloso, barba entrecana y ojos hundidos. Voz grave, tranquila, casi hipnótica. Nació en Arizona, hijo de una familia de clase trabajadora. Creció entre iglesias evangélicas conservadoras, donde la lectura bíblica era diaria y los mandamientos, un credo inquebrantable. De joven fue un lector obsesivo. No tenía antecedentes penales, ni afiliación conocida a grupos radicales. Nunca militó. Nunca publicó en redes sociales. Solo repetía una frase: Jesús no es Dios.

"No lo maté. Lo crucifiqué porque adoraba a un falso dios", declaró en el momento de su detención. "El mundo lleva siglos adorando a un cadáver. Yo solo devolví el símbolo a su origen".

Para Sheafe, la cruz es una condena. "Es como si los judíos veneraran la piedra que les lanzaron". Replicó la escena al detalle, aunque esta vez dentro de una casa y no encima de un monte. "No hay odio. Hay justicia. El primer mandamiento lo dice claro: no tendrás otros dioses delante de mí".

El pastor Bill era aficionado a la aviación.

"No es mi intención ir matando gente… pero hay que purgar el mal de Israel", insistió. En su esquema no hay odio personal. Solo cumplimiento. "Que me crucifiquen a mí si quieren. Veríamos qué ocurre".

La ‘Operación Primer Mandamiento’

En su libreta negra trazó un itinerario preciso. A diferencia de lo que ya había verbalizado en su confesión, aquí se detallaba cómo iba a ejecutarlo: desde los medios de transporte hasta los posibles puntos de entrada a las viviendas. El documento contenía, además, símbolos manuscritos junto a cada nombre, evaluaciones sobre el impacto potencial de cada muerte y referencias cruzadas entre los pastores. A algunos los consideraba especialmente peligrosos por el alcance de sus sermones online.

"No es una persona. Es una doctrina falsa", escribió junto al nombre de Schonemann. La planificación incluía cómo evitar cámaras de seguridad, rutas secundarias para la huida y, en algunos casos, incluso recomendaciones sobre cuándo actuar en función de la afluencia de feligreses.

La policía describió la libreta como una mezcla entre agenda logística y manifiesto espiritual. En ella aparecían fragmentos del Antiguo Testamento subrayados y anotaciones personales: "La sangre será para hacer la señal de la cruz", "ellos han hecho del Hijo un ídolo".

No obstante, Schonemann no era el primer objetivo. El primer intento no culminado fue durante el día de Pascua. Sheafe reconoció que siguió a un sacerdote después de una misa, pero al ver a dos mujeres presentes decidió no actuar. “No mataré a sus esposas ni a sus hijos”, aclaró en el interrogatorio más tarde. Había límites que no rompía, no por moralidad, sino por fidelidad literal a su lectura del libro sagrado.

Detalles de la investigación y arresto

El arresto de Sheafe fue casi fortuito, producto de un error y de su propia voluntad de confesar. Tras asesinar a Bill Schonemann mediante la ya detallada crucifixión macabra, Sheafe se dirigió a Sedona, una ciudad cercana, donde planeaba continuar su campaña.

Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Al llegar al domicilio de su siguiente víctima, vio niños jugando en el jardín, cruzó la mirada con ellos, y decidió no actuar en ese momento. Poco después, robó un vehículo y fue detenido tras estrellarlo en una carretera secundaria. Lo que parecía un arresto común por robo rápidamente se tornó en un caso mucho más grave cuando Sheafe comenzó a hablar con la policía y se hizo una redada en el interior del vehículo, que le relacionaba directamente con la crucifixión del pastor Bill.

Durante las preguntas de los agentes, no negó nada. Explicó con detalle su plan, que él mismo denominó "Operación Primer Mandamiento", una campaña que involucraba 14 asesinatos planificados en diez estados. La policía, sorprendida por la frialdad y precisión del programa, confirmó que Sheafe no actuaba por impulso ni locura pasajera, sino bajo una lógica estricta y obsesiva.

Phoenix, capital de Arizona.

El ejecutor convencido

Lo que más sorprendió a quienes tuvieron contacto con Adam Sheafe fue la calma con la que asumió sus actos. No hubo gritos, ni lamentaciones, ni intentos de justificación grandilocuente. Sheafe no se presentó como un criminal común, sino como un servidor fiel de una ley superior, una ley que él entendía debía cumplirse sin concesiones.

En sus declaraciones ante las autoridades, su discurso era metódico y desapasionado. Explicaba sus acciones con la frialdad de un funcionario que aplica una sentencia judicial. “No siento culpa ni remordimiento —dijo—. Estoy ejecutando un mandato divino, y esa es mi responsabilidad ante Dios y ante mí mismo”.

Los psicólogos forenses que lo evaluaron coinciden en que Sheafe muestra un trastorno obsesivo-compulsivo con características paranoides. No presenta signos de psicosis ni delirios. Su visión del mundo es rígida, estructurada, y basada en una lógica interna que no admite discusión ni contradicción. “No es la ira ni el odio lo que lo mueve —explicó uno de los peritos—, sino una obsesión doctrinal, una necesidad imperiosa de corregir lo que él considera un error cósmico.”

Esta convicción es la que marca su comportamiento dentro de la prisión. Sheafe se muestra disciplinado, metódico, y profundamente religioso. Reza varias veces al día, estudia textos bíblicos y mantiene correspondencia con su familia y algunas pocas personas de confianza. Rechaza cualquier tipo de defensa legal que no respete su relato y su visión: “No estoy aquí para buscar perdón. Estoy aquí para cumplir”.

Tiene un tatuaje con el nombre de Yahvé en su cuello, como un símbolo de su compromiso inquebrantable con la ley divina, una marca que lleva como recordatorio constante de su misión y de su identidad. Afirma que su cruzada es contra lo que él denomina "la corrupción del cristianismo", señalando directamente a la figura del apóstol Pablo como responsable de "inventar una religión falsa" que ha tergiversado la palabra original de Dios.

"Quiero la ejecución rápida para que empiece el espectáculo y se vea lo que estoy intentando demostrar", repite una y otra vez, consciente de que una condena de ejecución puede tardar años en hacer efectiva.

Este perfil de "ejecutor convencido" pone en jaque a los sistemas de prevención y justicia, porque no se basa en impulsos violentos repentinos o en exaltaciones emocionales, sino en una lógica que difícilmente encaja en los perfiles clásicos de criminalidad.

Un fanático silencioso

Su figura también desafía las siluetas tradicionales del extremismo religioso. No es un predicador carismático, ni un agitador en redes sociales, ni el líder de una secta. Su radicalización ocurrió en la soledad, sin la necesidad de grandes discursos o manifestaciones públicas. Fue un fenómeno que se incubó lentamente, alimentado por la lectura obsesiva de textos sagrados y una interpretación literalista que excluía toda duda o debate.

En su día a día, Sheafe evitaba el contacto social y se mostraba distante incluso con familiares y amigos. Sus vecinos describen a un hombre reservado, que no participaba en actividades comunitarias ni religiosas más allá de la lectura privada. Sin embargo, esa calma externa ocultaba una convicción inquebrantable que, en su mente, le otorgaba la autoridad para ejecutar un castigo divino.

A diferencia de otros extremistas, su violencia no tiene como objetivo generar miedo en masas ni reclutar seguidores. Esta ausencia de espectáculo convierte casos como el suyo en especialmente peligrosos, ya que pueden pasar desapercibidos hasta que se traducen en actos de violencia extrema. Sus notas y planes fueron escritos a mano, en cuadernos físicos, reforzando la idea de una militancia que rehuye el ruido digital y que se cierra en su propio universo doctrinal.

Para expertos en terrorismo doméstico, este perfil representa una amenaza creciente. "Los individuos que se radicalizan en aislamiento son los más difíciles de detectar porque no envían señales claras", explica María Gómez, especialista en seguridad nacional. "No hay charlas públicas, ni vídeos virales, ni manifestaciones. Solo una mente convencida, operando en las sombras".

El caso de Adam Sheafe evidencia una realidad que pocas veces se reconoce con la urgencia que merece: este es el fanatismo más peligroso. Es el que se cocina en la interpretación obsesiva de textos antiguos, y que encuentra en la violencia un método para imponer su visión.

El episodio del crucificador del desierto no solo ha dejado una víctima, sino una advertencia clara a las fuerzas del orden y a la sociedad. Ahora, mientras se enfrenta a la justicia, el caso de Sheafe plantea interrogantes difíciles: ¿Cómo detectar a quienes deciden que son jueces y verdugos? ¿Cómo prevenir que una fe mal interpretada se traduzca en un acto mortal? ¿Y cómo proteger a comunidades que, sin buscarlo, pueden convertirse en blanco de estas cruzadas?

Porque el verdadero peligro no está en las grandes conspiraciones, sino en la próxima mente perturbada y aislada que decida actuar.