La presentadora y escritora posa sonriente con su próximo lanzamiento.

'Venganza': Magas adelanta el primer capítulo del nuevo libro de Carme Chaparro, a la venta el 17 de septiembre

La periodista lanza junto con Espasa una novela de suspense que promete convencer al lector desde sus primeras páginas.

La editorial Espasa publicará el próximo miércoles, día 17 de septiembre, 'Venganza', la última novela de Carme Chaparro. La presentadora de informativos y escritora presenta un thriller en el que el forense Santi Munárriz "se enfrenta a uno de los momentos más complicados de su carrera… y de su vida".

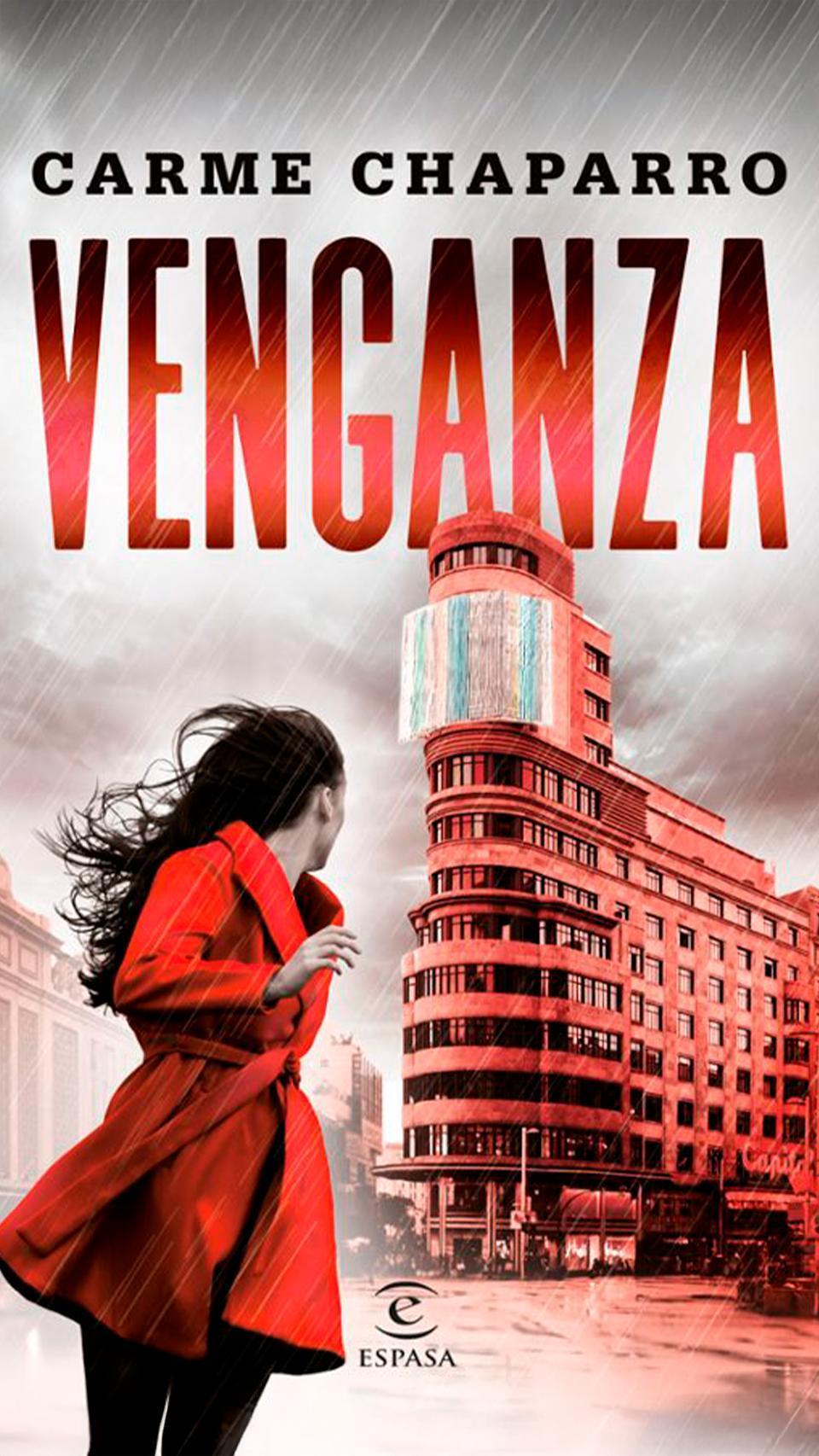

La portada de la última obra de Carme Chaparro.

La muerte en extrañas circunstancias de un magnate de la comunicación sacude a España. En ese momento, además de sus herederas, multitud de personalidades poderosas del país se ven envueltas en una historia de tragedia y sensacionalismo. Todo a su vez aderezado con altas dosis de secretos, chantajes, abusos y cuantías de dinero inimaginables. Así es el cierre de la trilogía Delito.

Magas presenta en exclusiva el primer capítulo de esta trepidante publicación.

***

1

El placer nos desactiva. Adormece nuestras defensas.

Y nos convierte en presas fáciles.

El paparazi lo repite en silencio, como un mantra, mientras ajusta el objetivo de su cámara. Cada parte de su cuerpo cruje, pero aguanta. Ha entrenado sus nervios para no temblar, ni siquiera ahora, soportando el peso de horas de espera en la penumbra.

El dolor de sus rodillas clavadas contra el suelo de madera y los pinchazos que le recorren las piernas apenas importan. Lo que está a punto de capturar vale mucho más que su incomodidad.

Más que una vida entera, incluso. Podría ser cuestión de dinero. Siempre está el dinero. Claro. Pero esta noche, sobre todo, es cuestión de venganza. Ajusta el zoom con la precisión de un cazador. Se permite unos instantes para disfrutar del momento.

Desde su posición oculta en la oficina abandonada, con el suelo cubierto de polvo y papeles amarillentos, apenas respira. Observa fijamente por el visor de la cámara, esperando, por fin, un golpe de suerte. Nunca ha deseado tanto atrapar a una presa como a aquel hombre.

Y por fin...

... a veintiséis metros de distancia, al otro lado de la calle, en la habitación de un hotel, intuye un resquicio de luz. Se abre una puerta.

—Ya te tengo, cabrón— sentencia en voz alta.

Contiene la carcajada. Si algo le tiene que exigir ahora a su cuerpo, es templanza y precisión. La imagen que necesita capturar puede estar disponible apenas durante un segundo. Respira lento, inmóvil, en la penumbra. Se pregunta qué estará pasando tras las paredes de la suite de hotel, al otro lado de la Gran Vía de Madrid.

No lo sabe, pero puede imaginarlo, y eso le dispara la adrenalina.

«Imbécil, no te despistes —se regaña a sí mismo—. Quizá solo tengas una oportunidad. Las cortinas están echadas. Tendrás que ser muy preciso».

Trata de no dejarse deslumbrar por el luminoso publicitario y fuerza a sus ojos, entrenados a mirar, a seguir pendientes de la oscuridad que reina tras las ventanas. No hay luces encendidas. Sabe que el equipo de seguridad de su presa le ha enseñado a tomar precauciones, aunque estar allí, en ese momento, sea el mayor error de su vida.

O eso espera el paparazi.

Porque el placer, y él lo sabe muy bien, abre la puerta al error.

Y él espera, de ese hombre, un error monumental. Quizá el primero de su vida.

Pasa un rato. Un buen rato. A pesar de los años de entrenamiento, de las eternas guardias, del frío y el calor, de la lluvia, del hambre, de las ganas de ir al baño, de la vida perdida en las esperas, a pesar de todo lo que ha sufrido para conseguir las mejores exclusivas de su vida, el fotógrafo siente que, pese a su optimismo inicial, quizá esta noche está perdiendo el tiempo. Que será otra cacería inútil.

Y entonces, casi como un milagro, una mano de mujer desplaza ligeramente una de las cortinas como quien está abriendo el telón de un teatro, y su dueña —joven, tersa y poderosa— se asoma al ajetreo de la calle. En ese mismo instante, en el cielo, una nube se desliza y hace que la luna llena encaje a través del cristal como un foco colocado a propósito para iluminar lo que está ocurriendo.

La escena comienza a desplegarse frente a su cámara. La chica, de rasgos asiáticos, da un par de pasos hacia atrás, todavía mirando a través de la ventana. Vestida solo con un tanga azul, sonríe con esa picardía de los amantes que aún no han explorado todo. Como en un juego, se pega algo al pecho izquierdo. El paparazi siente que se está exhibiendo ante él, ajusta el zoom y fotografía lo que le parece un pequeño papel blanco y rectangular, del tamaño de la palma de la mano, que se queda pegado al pezón de la chica como un cebo al que acude enseguida él.

Por fin llega la recompensa.

Carlos Manso aparece en escena. Está de espaldas, con un albornoz que se adivina entreabierto, como si el mundo entero le perteneciera. Incluso en su desnudez.

Dispara. Dispara. Dispara. Cada presión del dedo es una daga que atraviesa meses de ira contenida. El obturador se cierra y abre en fracciones de segundo, capturando las sombras de la escena al ritmo de los latidos acelerados del corazón del paparazi, que siente la tensión en cada fibra de su cuerpo. El riesgo de ser descubierto, el sabor de la venganza, la adrenalina de las veces que valen la pena. Sabe que cualquier destello, cualquier reflejo mínimo, puede ser suficiente para delatarlo y echarle encima a los guardaespaldas del hombre al que quiere destruir. Así que se queda allí, inmóvil, controlando incluso el parpadeo de sus ojos.

Dispara varias ráfagas, precisas como un cuchillo afilado.

La cámara captura cómo Manso, aún de espaldas, agacha la cabeza y lame, con una delicadeza que roza la devoción, ese extraño papel que la chica se ha colocado sobre el pezón. La lengua del magnate se desliza con un ritmo pausado, trazando círculos y senderos invisibles, jugando entre lo delicado y lo intenso, entre el susurro y la presión. Cada movimiento es una promesa, un baile sutil entre el deseo y el respeto.

Entregado del todo.

Pero así, de espaldas, no le vale.

—Gírate, hijo de puta. Gírate —ordena, como si él pudiera oírle.

Necesita que se le vea con claridad. Para que no haya dudas. Para que valga la pena. ¿Quién va a creerse que ese hombre de espaldas, vulnerable, desnudo, entregado, sea Carlos Manso?

La luna vuelve a iluminar la ventana y el fotógrafo imagina, sobre las sábanas de la cama, restos de cocaína, de fluidos vaginales, de saliva, de sudor, de alcohol, de lubricante. Imagina todo lo que habrá ocurrido mientras las cortinas estaban echadas y la luz apagada.

«Céntrate, idiota —se dice—. Quizá solo tengas una oportunidad para hacer el disparo de tu vida».

—Date la vuelta, cabrón, date la vuelta —insiste en voz alta.

Pero todo desaparece. Como si no hubiera existido nunca, la escena frente a la ventana abierta se convierte en un agujero negro.

La pareja se ha movido hasta quedar oculta tras la pared. El paparazi maldice su suerte. Otra vez. Tanto tiempo, para nada. Tantas guardias, tantos sobornos, tantas ilusiones, para nada.

Sin embargo, para ejecutar una venganza, nunca puede perderse la paciencia, así que decide esperar. Un poco. Solo un poco más.

Sabe que se ha quedado al borde de capturar una historia que podría derrumbar un imperio.

De repente, por el rabillo de su entrenado ojo izquierdo, algo le llama la atención. La puerta de la terraza, en la esquina de la suite, empieza a deslizarse. No puede ser. Manso nunca saldría, nunca cometería esa imprudencia.

Pero el placer, hay que recordarlo, desactiva nuestras defensas.

La chica, casi una cría, parece arrastrarlo hacia el exterior, aunque lo que ocurre no es más que una danza codificada entre el deseante y la deseada: una entrega pactada entre el anhelo y la carne que lo obedece.

Ahora sí. Rápido. Rápido. Rápido. Dispara.

Las fotografías captan cómo allí, al aire libre, restriegan sus cuerpos, cómo se lamen, se unen y se separan, cómo ríen y se tocan, cómo no parece importarles nada más que ellos, mientras buscan el orgasmo en el estrecho espacio semicircular que corona uno de los edificios más emblemáticos de Madrid. La piel del paparazi se eriza por la adrenalina de lo que sucede ante su objetivo. La mujer empuja a su amante hacia la barandilla, una barra semicircular de cemento que rodea toda la terraza. El hombre camina torpemente hacia atrás, entregado al placer.

Su cara es inconfundible.

El paparazi dispara como si cada fotografía fuera una declaración de guerra.

La pareja llega hasta la barandilla, un límite tangible entre su pequeño universo y el vasto abismo que se extiende a sus pies. Ella cuchichea a su oído y, en un gesto extrañamente ágil para su edad, el hombre se sienta sobre el hormigón, cerrando los ojos con la confianza ciega de quien cree que controla incluso al destino. La chica desliza la lengua por el cuerpo del magnate hasta que desaparece de la vista del fotógrafo, que no necesita verla para saber qué está pasando. Su imaginación, afilada por la rabia y la venganza, lo llena todo.

Enfoca el objetivo con precisión quirúrgica sobre el rostro de Manso. Su cara, siempre tan pétrea y controlada en las imágenes públicas, se derrite ahora en una mueca grotesca de placer. Cada línea de su rostro vibra con la tensión de un orgasmo que está a punto de explotar. El fotógrafo se convierte en testigo de la rendición de un hombre invulnerable, de un hombre que lo tiene todo, reduciéndose a un amasijo de instintos primarios hasta que su cuerpo se sacude de manera espasmódica y torpe.

No parpadea, no respira. Sabe que está capturando algo más que una escena de sexo: está documentando la caída de un titán.

Justo entonces, mientras su cuerpo tiembla sobre la barandilla, Manso siente un escalofrío que no proviene del frío de la noche, sino de una imagen de la infancia, que le llega brutal y nítida: su padre, dirigiéndole la palabra con desprecio.

—Los cobardes acaban en el infierno de la vulgaridad, Carlos.

El paparazi tiene que ponerse en pie para lograr una mejor imagen de los dos. Apoya la mano contra la madera del suelo y sus rodillas, entumecidas, protestan con un temblor sordo mientras las fuerza a levantarse. Coge de nuevo la cámara, pero sucede algo que lo descoloca. Su dedo se paraliza sobre el disparador. Manso, que parecía una estatua coronando el edificio, comienza a inclinarse atrás hacia el vacío. Lento al principio, pero enseguida, acelerándose con la implacable velocidad de la gravedad.

Tras la barandilla de la terraza no hay nada.

Y cae.

Cae de espaldas, como un submarinista lanzándose al mar, aunque aquí no lo recibe el agua, sino el aire gélido que acaricia la ciudad. El movimiento es violento y grotesco. Todo pasa muy rápido. El albornoz de Manso se enreda en el letrero luminoso de la marca de refrescos que preside el edificio desde hace décadas. El cartel chisporrotea unos segundos, con un destello extraño, y se apaga. Y vuelve a encenderse. Y se apaga de nuevo. La luz amarilla intermitente es como un faro que llama la atención de los cientos de viandantes que abarrotan la plaza de Callao y que, cuando alzan la vista, ven a un hombre que se balancea, semidesnudo, colgado de la letra W.

Y esa será la fotografía que pervivirá en la memoria de la sociedad. Ni el tiburón al que nadie se atrevía a mirar de reojo. Ni el emporio empresarial. Ni décadas manejando a su antojo parte de la opinión pública del país.

Cuando mueres, ya no controlas tu propio relato.

Y Carlos Manso había dejado de hacerlo en ese instante.

Desde esa noche, don Carlos Manso del Valle no será recordado como el titán que lo tenía todo bajo control, sino como el putero que la palmó colgado de la W del cartel de Schweppes del edificio más icónico de la Gran Vía madrileña, con un albornoz abierto que dejaba ver su pene flácido meciéndose al viento de la noche como el badajo que apenas asoma bajo una campana, en directo en decenas de redes sociales de locales y turistas que gritan, unos metros más abajo.

El placer nos vuelve vulnerables. Desactiva nuestras defensas. Nos aletarga en una nube de felicidad.

Y nos convierte en presas fáciles.