Los ojos de Felipe II se posaron en el lugar donde los mapas aparecían en blanco. Cartógrafos y cosmógrafos del Consejo de Indias aseguraban y juraban a su alteza que ahí se escondía un continente inexplorado: la Terra Australis Incognita. En Perú, los incas contaron a los españoles que en una ocasión, en tiempos casi mitológicos, un poderoso rey envió varias embarcaciones allende los mares que regresaron cargadas de riquezas.

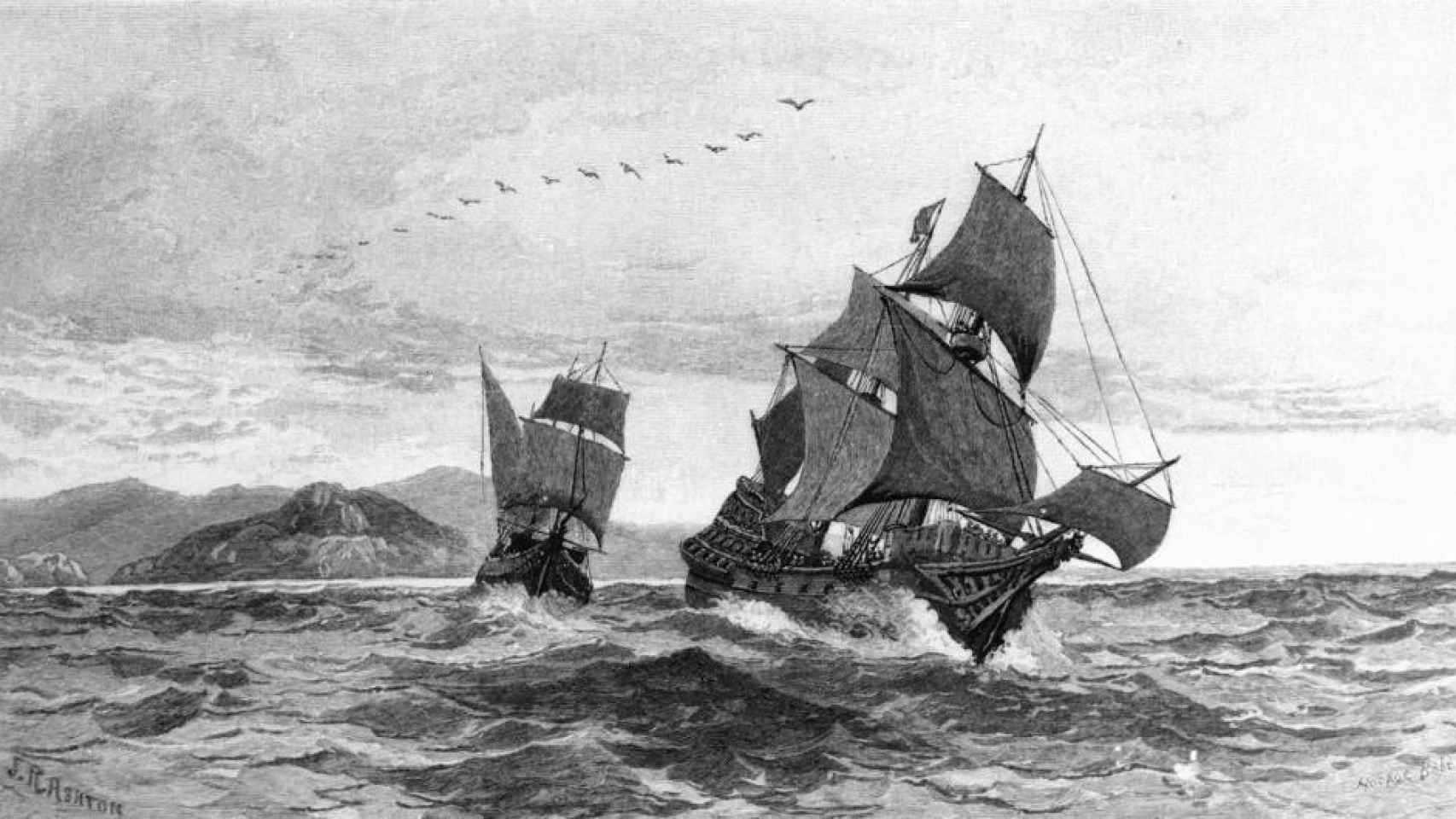

Pronto circuló el rumor de que este continente perdido en el océano podría ser el reino de Ophir, el lugar al que el rey Salomón del Antiguo Testamento había llevado su inmenso tesoro. En noviembre de 1567 partió del puerto de Callao una expedición capitaneada por Sarmiento de Gamboa y un joven leonés de 25 años llamado Álvaro de Mendaña, sobrino del gobernador. Este último soñaba día y noche con aquella tierra en la que moriría.

En enero de 1568 llegaron al archipiélago de Tuvalu, donde les sorprendió el oscuro color de piel de sus habitantes. Cargaron agua y algunas frutas tropicales y pusieron proa al oeste. Un par de meses después les dio la bienvenida el pérfido universo verde de la isla que bautizaron como Santa Isabel. Pronto comenzaron los problemas.

Rio de Guadalcanal, islas Salomón

Primer contacto

Después de varios meses en los que exploraron el archipiélago que bautizaron como Islas Salomón, Mendaña y el piloto principal, Hernán Gallego, comenzaron a discutir con Gamboa sobre el rumbo que debía tomar su expedición. Los dos primeros estaban convencidos de que habían llegado a la Terra Australis mientras el último quería seguir explorando rumbo sudoeste. De haberle hecho caso habrían descubierto Australia.

Bajo el inclemente y húmedo sol de Melanesia, el hambre comenzó a apretar mientras su relación con los nativos se volvió bipolar. Tan pronto establecían contactos amistosos como se destrozaban en salvajes escaramuzas selváticas precedidas del siniestro sonido de las caracolas de guerra de los melanesios.

Detalle del mapa de Jodoco Hondio donde aparece la Terra Australis. 1618

Ante el descontento generalizado, Mendaña, que había logrado aprender el idioma de los nativos, ordenó volver a un puerto conocido, jurándose a sí mismo que regresararía. Llegaron a México en un estado lamentable en enero de 1569. Allí, el leonés levantó sospechas al hacer desaparecer los informes de Gamboa y negarse a informar sobre su viaje al virrey de Nueva España. En cuanto tuvo oportunidad, huyó hacia el sur llevando consigo el secreto de la Terra Australis.

La expedición volvía con las manos vacías: no habían encontrado oro ni especias. Lo que encontraron en cantidad fue la ambición de un Mendaña obsesionado con el reino de Ophir. Las mentes más sensatas de Perú comenzaron a ignorarlo. Tuvo suerte de librarse de la cárcel por el descalabro económico de su aventura en aguas australes.

Retrato de Álvaro de Mendaña. S. XIX

En 1571 llegó a Madrid con la intención de parlamentar con el mismísimo Felipe II: el marino gozaba de contactos muy poderosos en el Consejo de Indias. Su estancia en la capital se demoró varios años en los que se rumoreó que tuvo un romance con la modista Andrea de Cervantes Saavedra, hermana del ilustre autor de Don Quijote de la Mancha.

Sea como fuere, Mendaña logró su entrevista con aquel monarca en cuyos dominios no se ponía el sol. Siguiendo la línea habitual de la Monarquía Hispánica, le autorizó a explorar cuanto quisiera en las Islas Salomón con la condición de que corriera a cuenta de su bolsillo. Con los títulos de adelantado, gobernador y capitán general de las islas de Poniente, se embarcó a Perú con un único objetivo en mente.

Confín del mundo

Con cincuenta y dos años, en abril de 1594, Mendaña inició su último viaje, narrado con gran maestría por el galardonado escritor Robert Graves en su novela Las islas de la imprudencia. Su misión era poblar el archipiélago, convencido de que el oro y las riquezas se escondían en aquel infierno verde.

Su sueño convenció a poca gente. De las 500 plazas, apenas se cubrieron 358, de los que cerca de un centenar eran mujeres y niños, entre ellos su esposa, la controvertida pontevedresa Isabel de Barreto y futura primera almirante de la historia.

El resto de la dotación dejaba mucho que desear. La mayor parte de los hombres "de mar y de guerra" estaba compuesto por exconvictos que tenían causas pendientes con la justicia de Lima.

Los problemas no tardaron en sucederse. Según recoge Manuel Isaías Olano Pastor en la biografía del marino de la Real Academia de la Historia, algunos autores consideran que bajo presión "a Mendaña le faltaba empuje e iniciativa, necesitando del asesoramiento de otras personas con un temperamento más fuerte". Después de descubrir las islas Marquesas, una de las cuatro naves de su expedición desapareció sin dejar rastro junto a sus 183 hombres.

[Los samuráis cristianos que acosaron a Felipe III: su odisea para aliarse con el Imperio español]

El hambre, el calor y las enfermedades empeoraron el turbio estado de ánimo de su tropa. Una vez llegados a las Salomón fundaron un asentamiento en Santa Cruz donde, enfermos de malaria, desvariaban. Las cosechas nunca dieron fruto en aquel asfixiante clima y, en contra de las órdenes de un Mendaña consumido por la fiebre, el maestre de campo, Pedro Merino de Manrique, azuzó a sus hombres contra los nativos que les habían recibido de forma pacífica.

En aquel corazón de las tinieblas, comenzaron a morir a cuenta gotas. Por si las enfermedades y los ataques indígenas no fueran suficiente motivo de preocupación, el violento grupo de Manrique amenazaba con la rebelión. En aquel asfixiante y delirante ambiente, sudando a chorros y bajo el graznido de la jungla, el asunto llegó a las manos. Manrique y sus más próximos fueron apuñalados por los cuñados de un débil Mendaña que redactaba su testamento. Uno de los amotinados, dispuesto a complicar las cosas para todos, asesinó al único aliado indígena con el que contaban: el cacique Malope.

La situación se volvió insostenible cuando Mendaña murió en septiembre de 1595 dejando al mando a su mujer, Isabel de Barreto. Esta, viendo que la misión iba a terminar con todos muertos, decidió evacuar y poner rumbo a las islas Filipinas.

La retirada fue catastrófica. Acusada frecuentemente de tener un carácter tiránico, discutía casi a diario con el piloto mayor. De las cuatro embarcaciones que partieron de Perú dos años antes, solo una consiguió llegar a Cavite en febrero de 1596. El resto se perdieron en aquel océano de locura en el que Álvaro de Mendaña terminó enterrado. Su cadáver iba a bordo de una de aquellas embarcaciones que jamás regresó.