Cuando el calor aprieta y el cielo se pone de ese azul que parece haber pasado por varias lavadoras —qué lejanos parecen ahora esos días—, uno entiende mejor a Yves Klein, el artista francés que entregó su vida al color azul. Sus padres, Fred Klein y Marie Raymond, eran pintores, aunque su tía Rose fue su verdadera mentora.

Desde 1942 a 1946 estudió en la Escuela Nacional de la Marina Mercante y en la Escuela Nacional de Lenguas Orientales, donde empezó a practicar judo. Su vida consistió en llevarlo todo al extremo: la obsesión con las artes marciales le condujo a Japón para formarse con los mejores maestros, llegando a alcanzar el cinturón negro, distinción con la que pocos europeos contaban. En aquellos años empezó a pintar, a la vez que entabló amistad con Arman Fernández y Claude Pascal.

A punto de cumplir los veinte, en una playa del sur de Francia, los tres amigos decidieron dividirse el mundo: para Arman, la tierra; para Pascal, las palabras, y para Klein, el espacio etéreo que rodeaba el planeta: el cielo.

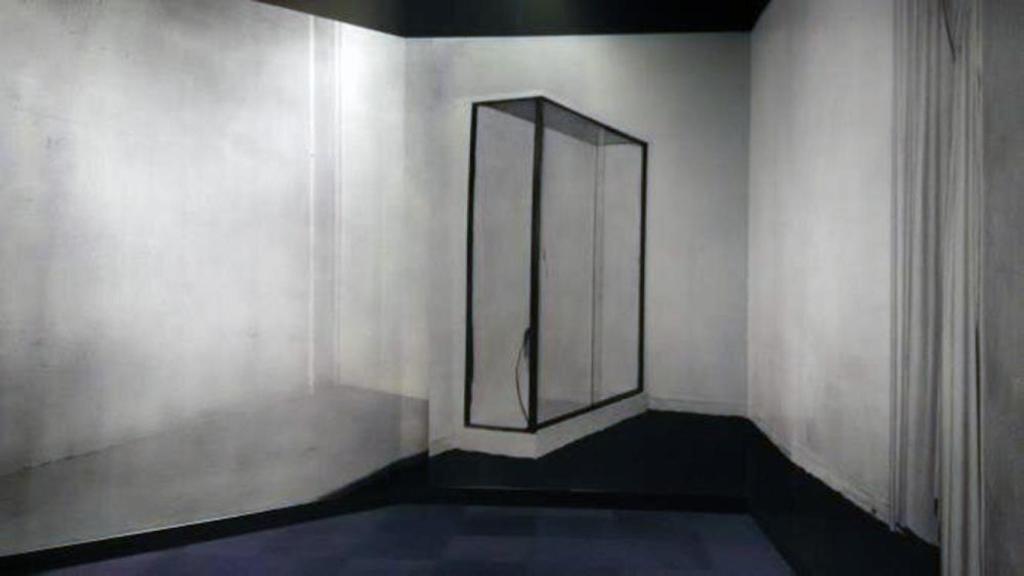

"La Terre Bleue", Yves Klein. 1957. Centro de Arte y Naturaleza. Huesca.

En su nueva fijación por lo atmosférico, pasó su vida persiguiendo un mundo sin fronteras visibles. Por eso pintó el globo terráqueo de azul eléctrico, borrando la forzada línea entre países, mares y continentes. Encalar el mundo con un solo color significaba convertirlo todo en terra incognita y desarmar los discursos bélicos que ochenta años después parecen mover otra vez las entrañas del mundo.

“La Terre bleue”, fechada en 1957, era un alegato artístico, pero también político, una llamada a construir un mundo sin naciones hecha, paradójicamente, desde la “grandeur de la France”.

Igual que a Klein, siempre me han gustado esos mapas subjetivos, alterados, imprecisos. En los primeros mapamundis, con monstruos marinos y continentes que se disolvían en los márgenes, solo se dibujaba lo que se conocía. Aún había espacio para la elucubración o para dejar simplemente un blanco por desvelar.

Aquellos personajes fantásticos y tierras vacías son la antítesis de nuestra Inteligencia Artificial, configurada para ser incapaz de decirnos que no, ni de admitir que no tiene la respuesta a lo que le preguntamos. En los mapas actuales ese espacio ignoto ha sido sustituido por un tablero cuarteado a tiralíneas, dividido en porciones que han provocado millones de muertes, entre pueblos privados de soberanía y tribus rotas por la soga colonial.

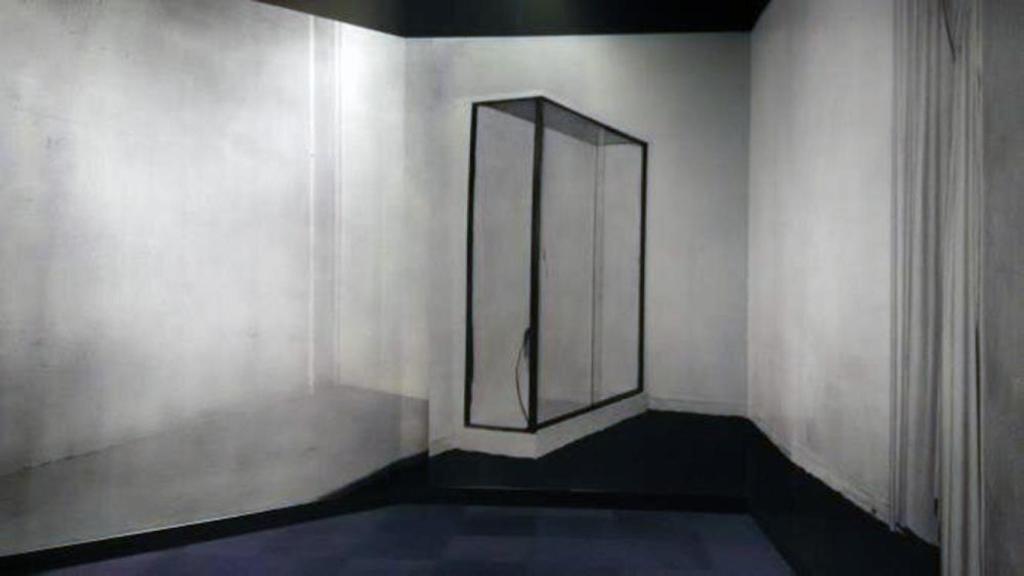

Klein entendió que el vacío no era la nada, sino lo que no hemos sabido nombrar todavía. Como una rama que nacía de su filia con los cielos, la idea del vacío le llevó a desocupar una galería en París y presentarla como exposición —“Le Vide” (“El vacío”)—, obligando a los visitantes a recorrer paredes en blanco y un espacio sin contenido.

"Le Vide", Yves Klein. Galerie Iris Clert, 1958.

Allí se respiraba una incomodidad rotunda, una suerte de maqueta abandonada, un hueco en el tiempo que parece ahora tan necesario. Reivindicar a Klein en los albores de 2026 es, además de un utópico deseo por la disolución de las fronteras, una rogativa por una pausa en el acelerado día a día que nos consume.

La batalla repetitiva contra el tiempo y las adversidades que protagonizamos —¿acaso alguien nos preguntó si queríamos emprenderla?— se sosiega, aunque sea un placebo, con el vacío inspirador de la sala parisina. Vaciar, borrar, descargarnos de tiempo y obligaciones, suspendernos en la nada.

Otra de sus obras, el conocido “Salto al vacío”, va justo de eso: en un audaz montaje fotográfico —en realidad había una lona debajo—, el artista parece saltar desde un balcón simulando un suicidio. El punto medio entre la ventana y el suelo generaba la misma inquietud de la sala vacía. Aunque parecía un atajo hacia una muerte temprana, Klein explicaba que en realidad no estaba cayendo, sino entrando, entregándose al espacio como quien se entrega a una idea.

Hay algo profundamente sevillano en esa fe en el instante y en esa entrega al espacio. Como ermitaños huérfanos exoesqueleto, buscamos en la ciudad la concha que ocupar, un espacio en el que entrar y con el que fundirnos.

"Salto al vacío", Yves Klein. 1960.

En esta espera de enero, cuando el cielo parece de plomo y las calles se tintan como ese globo terráqueo —pero de gris—, estucadas con la pesadez de los quehaceres cotidianos, me acuerdo de Klein, de su muerte prematura, de los mapas incompletos, del vacío.

Y pienso —no estoy del todo seguro— que Sevilla también es una forma de levitación, una ciudad que nunca termina de rozar el suelo, aunque parezca que ya ha tocado fondo.

Mientras sigue encalada de nubes y agua, algunos invocamos a Klein y a sus azules, esperando como los paguros en la orilla la llegada de la mejor de las conchas marinas, la venida mesiánica del añil.