Imagine un experimento revolucionario, instalémonos en una distopía. Un multimillonario ha creado un programa especial para levantar un asentamiento humano en Marte y su hija, de 10 años, es una de las elegidas. Nadie se ha molestado en reparar si cumple las condiciones para viajar al espacio, pero ella misma se ha apuntado porque le gustan mucho las naves espaciales y los astronautas. Tampoco ha consultado a sus padres, simplemente les ruega que no le pongan trabas porque su mejor amiga también va, y otra amiga de ésta, y otra, y otra… Resulta que el entorno es más hostil de lo que parecía, pero para cuando nos queremos dar cuenta la niña ya se ha mudado a vivir allí.

Todos los libros de Jonathan Haidt (Nueva York, 1963) comienzan con una metáfora. Y en éste, ‘La generación ansiosa’ (Deusto, 2024), el psicólogo social nos traslada a un inhóspito planeta para alertar de los riesgos que tiene permitir que los niños hayan desplazado su vida al mundo digital. El ensayo ni siquiera ha salido publicado todavía en España, lo hace el próximo 29 de mayo, pero en Estados Unidos ha sido todo un fenómeno, copando durante varias semanas los estantes de los libros más vendidos.

El profesor de Liderazgo Ético de la Universidad de Nueva York hace tiempo que escaló de la posición de académico a la categoría de gurú. Lo reclaman para charlas inspiradoras por todo el mundo, sus teorías visten cualquier trabajo docente y sus libros se convierten automáticamente en bestsellers. En anteriores entregas ha repasado la polarización, los populismos, la religión, la diversidad, el capitalismo, la moral, el puritanismo. El pensamiento, al fin y al cabo. Y en esta ocasión se atreve con un mundo dominado por el control invisible de los algoritmos, donde quizás encuentre la raíz de muchas de esas inquietudes que marcan nuestros días.

[La mente de los justos. Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata]

Con ese estilo tan metódico que tienen los americanos, Haidt disecciona los efectos que han dejado las redes sociales durante la última década. Y cruzando datos ha encontrado que provocan mayores registros de privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y adicción. Esto es, enfermedades. Ofrece una serie de pautas, recomendaciones y un atisbo para la esperanza. Todos los ingredientes para que el libro se convierta en un nuevo éxito de uno de los teóricos más escuchados del momento.

PREGUNTA.- Llevamos años preocupados por el deterioro de la salud mental. Parece que esta generación sufre más depresión, ansiedad o trastornos psicológicos que las anteriores. Y ahora usted parece haber encontrado una razón, ¿no es así?

RESPUESTA.- Lo que propongo es la teoría más comprensible y la única extrapolable a nivel global, sí.

P.- ¿Qué consiste en…?

R.- Lo que hemos visto es que en Estados Unidos y todos los países de habla inglesa hemos privado a nuestros niños de una infancia basada en el juego y la hemos reemplazado por una infancia basada en los móviles. En algunos lugares, como los países nórdicos, aún permiten a los niños salir a la calle a jugar, pero incluso allí se han incrementado las tasas de depresión y ansiedad. Esto comenzó entre 2010 y 2015, con el uso masivo de los smartphones, que absorben la atención de los adolescentes todo el día y les privan de tener contacto con otras personas en el mundo real.

P.- Ocurre en Estados Unidos y en los países angloparlantes, pero, ¿es extrapolable a todo Occidente?

R.- Sí. Si echas un vistazo a las estadísticas de enfermedades mentales, verás un incremento evidente en los países más libres y desarrollados, en aquellos lugares donde los niños no tienen obligaciones. El aumento de estos problemas es menor, por ejemplo, en los países de Europa del Este. Pero va mucho más allá de la salud mental. Si miramos el desarrollo académico, vemos cómo está empeorando en todo el mundo, según los datos del informe PISA. Los niños de todos estos países están distraídos por sus teléfonos y esto les impide mantener la atención en la escuela. Ahora, dígame usted, ¿qué ve en España, ha constatado que existen más problemas de depresión y ansiedad, ha leído acerca de la concentración de los chicos?

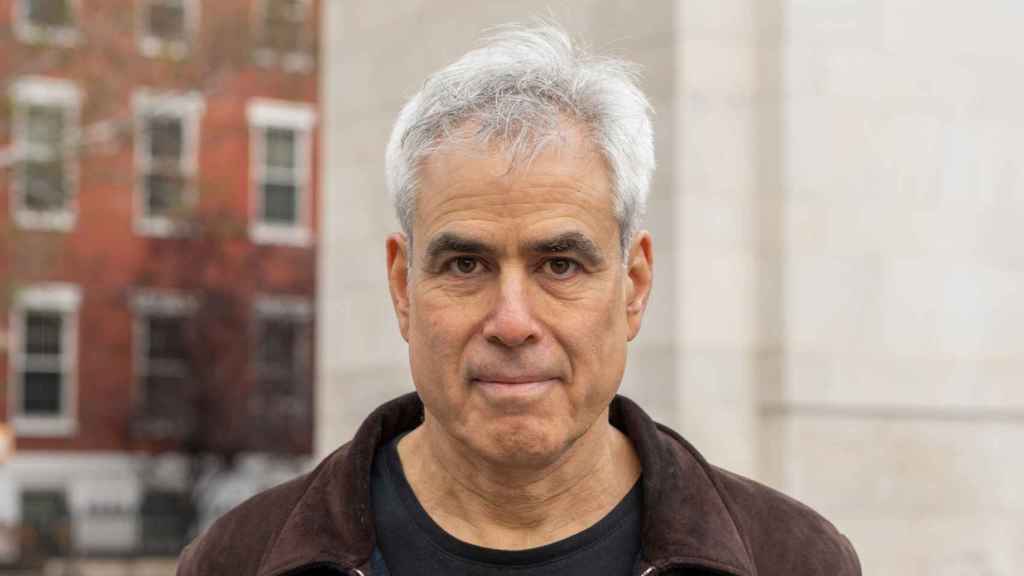

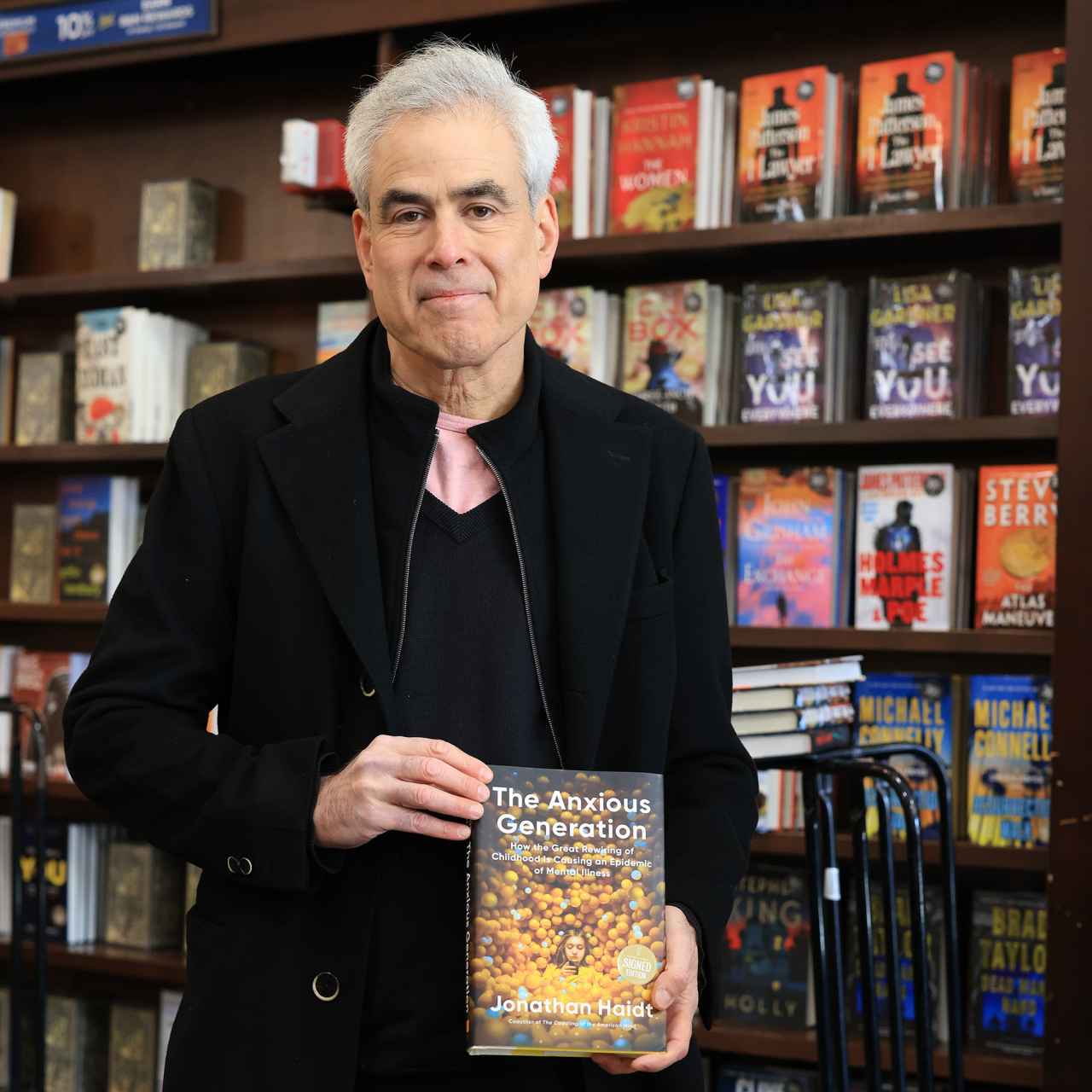

Haidt presenta su libro 'La generación ansiosa' Cedida

P.- Sí, eso indican los informes y es la percepción general, no sólo con adolescentes. Aunque yo no me veo en condiciones de establecer causalidades. ¿Usted considera que los malos resultados del informe PISA se deben al uso abusivo de las redes sociales?

R.- No sabemos si son las redes sociales. Pero sí es fundamental comprobar que el descenso de los resultados no empieza en 2020. Muchos piensan que se pueden atribuir al covid, con decisiones ridículas como cerrar los colegios. Eso perjudicó la educación de los niños, pero cuando miras los gráficos se ve que los datos comienzan a empeorar en 2012, no en 2020. En Estados Unidos hemos tenido 40 años de progreso académico hasta 2012, y ahí comenzó el deterioro. No sabemos con certeza si es debido a las redes sociales o a la llegada masiva de la tecnología a los colegios. En 2010 muy pocos niños tenían un ordenador encima de la mesa y en 2015 la mayoría de ellos contaban con uno, o con un iPad.

P.- En muchas aulas de los países desarrollados están presentes como una herramienta de estudio, aunque en algunos lugares están empezando a prescindir de estos dispositivos. ¿Qué cree usted que habría que hacer?

R.- La teoría nos dice que la tecnología se puede usar correctamente, pero en la práctica la distracción tiene un efecto más nocivo en su desarrollo académico. Lo que quiero decir es que cualquier dispositivo que permita a los estudiantes tener acceso a internet va a terminar siendo utilizado para entrar en redes sociales, ver pornografía o mandar mensajes de texto a los amigos. Es como si en los institutos de los ochenta nos hubieran permitido llevar encima nuestras televisiones, cassettes, walkie talkies, guitarras o lo que cada uno quisiera: así es imposible mantener la atención. Y esto es lo que estamos haciendo con nuestros niños, dejándoles entrar con un iPhone.

En algunos lugares, como los países nórdicos, aún permiten a los niños salir a la calle a jugar, pero incluso allí se han incrementado las tasas de depresión y ansiedad

P.- La presencia constante de internet y las redes sociales probablemente tengan un papel determinante. Pero, ¿no habría que tener en cuenta otros factores para explicar los trastornos de la juventud? En 2012 veníamos de una gran crisis económica, llevamos años con los precios disparados, existen enormes dificultades para comprar una vivienda, el trabajo es precario, la competencia cada vez mayor…

R.- No creo que la vida se volviera repentinamente cara y terrible a partir de 2012. Si nos fijamos en los aspectos económicos deberíamos haber empezado a notar las consecuencias en 2009, cuando muchas familias perdieron su empleo. Y no hay evidencias de que la crisis económica causara una oleada de depresión y ansiedad a partir de 2012.

P.- Entiendo que estos problemas no tienen un efecto inmediato…

R.- En Estados Unidos la economía empezó a mejorar a partir de 2011 o 2012, y desde entonces ha ido creciendo y creciendo durante una década. Mientras, en esos diez años la salud mental ha ido empeorando progresivamente. No tendría sentido establecer una correlación. Y luego, ¿por qué tendría la crisis económica un impacto más prematuro en las niñas de entre 10 y 14 años? Es mucho más plausible pensar en las redes sociales.

P.- En su libro cuenta que las chicas sufren más en este sentido. ¿Por qué?

R.- No es tanto que sufran más. Lo que hemos comprobado es que hay un efecto más inmediato de depresión, ansiedad o autolesiones directamente relacionado con trasladar su vida a las redes sociales. Empiezan antes a subir fotografías en las que serán juzgadas por su pelo, su pecho o su piel. Las chicas que son muy activas en redes tienden a ser más depresivas y tienen una tasa mayor de intenciones suicidas. Digamos que el impacto directo es mayor en las chicas, pero entre los chicos hay mayores consecuencias a largo plazo. Muchos de ellos no están tan atrapados por las redes sociales, pero sí por la pornografía y los videojuegos, lo que difuculta su desarrollo para hablar con otras personas o su capacidad para mantener una relación afectiva.

[El cerebro del adolescente cambia según su uso de las redes sociales: el estudio que lo demuestra]

P.- Habla de unos roles bastante tradicionales. Habrá diferencias entre países…

R- Todavía no he investigado en el sudeste asiático, pero en esa parte del mundo existen culturas muy diferentes, mucho más colectivistas, basadas en la comunidad y las obligaciones. Insisto en que no tengo datos, pero los niños más arraigados en sus comunidades suelen tener un mejor desarrollo. Y también las familias religiosas tienden a ser algo más felices que las que se educan en ambientes seculares. La religión siempre ha sido un mecanismo protector para la salud mental.

P.- ¿Todo este mensaje no tiene un punto de idealización del pasado?

R.- No es ninguna idealización, es una afirmación respaldada por la evidencia de que la infancia cambió a partir de 2010 en un modo incompatible con el desarrollo humano. Somos animales mamíferos, eso es algo que no podemos cambiar, y el desarrollo de los mamíferos se produce a través del juego. No creo que esté idealizando el pasado, simplemente digo que los niños deberían pasar más tiempo jugando y no delante de una pantalla.

Jonathan Haidt en una clase con alumnos universitarios.

P.- ¿Cree entonces que los jóvenes de países con menores niveles de desarrollo, donde pueden tener un acceso a internet o a las redes sociales más limitado, se están desarrollando mejor que en Occidente? ¿Están adquiriendo mejores capacidades?

R.- Creo que sí, que la brecha en capital y potencial humano se está estrechando. Y esto se percibe cuando vas a lugares sin acceso a internet ni a teléfonos. En el mundo desarrollado las cosas han mejorado gracias a la tecnología, pero cuando esa tecnología se hace invasiva creo que es malo para la gente. En Estados Unidos la mitad de los jóvenes admiten que están conectados prácticamente todo el tiempo. Incluso si están hablando contigo son incapaces de hacerlo sin pensar en el móvil y van a mirarlo cada pocos minutos. Es decir, que pasar de un uso moderado a esos niveles es lo que hace a la gente más estúpida.

Llevar un teléfono a clase es como si en los institutos de los ochenta nos hubieran permitido llevar encima nuestras televisiones, cassettes, walkie talkies o guitarras: así es imposible mantener la atención

P.- ¿Cree que estamos creando una sociedad más ignorante?

R.- Absolutamente. En Estados Unidos, los datos dicen que los jóvenes pasan de media unas cinco horas en las redes sociales, que son fundamentalmente entretenimiento. Se leen menos libros, se presta menos atención en clase… Cuando los niños pasan 9 o 10 horas delante de una pantalla todo empeora, casi nada de ese tiempo está enfocado a contenidos educativos.

P.- Es un mensaje muy duro, pero la vida de muchos jóvenes está inmersa en esa burbuja tecnológica. Si lo que queremos es que salgan de ella, ¿cree que estos mensajes sirven para sacarlos de ahí? ¿Cómo hacemos para convencerlos?

R.- No se puede, no podemos mandarles ningún mensaje a ellos. Lo que defiendo es que haya cambios normativos. Así que a partir de ahora, dejemos de darles móviles a los cinco, seis o siete años. Tenemos que decir no a los smartphones hasta que cumplan 14. No depende de los niños, ellos no deciden; es una responsabilidad de los adultos.

P.- Puede decirle eso a un niño. Con un adolescente es más complicado.

R.- Es cierto. Por eso, no estoy diciendo que los padres les quiten los teléfonos a sus hijos adolescentes, pero sí que tomen medidas para limitar el uso de ellos. Por ejemplo, que haya cuatro periodos de tiempo durante el día en el que no puedan estar viendo el teléfono. Lo más importante ocurre en los colegios. Los padres tienen que presionar para que no haya móviles allí, que se guarden en una taquilla y no en los bolsillos de los niños. De esa forma los chavales volverán a hablar entre ellos, jugarán y serán más felices. Y al final de las clases, recuperarán sus teléfonos. Después, que no miren el móvil durante la hora de la comida. Ni mientras hacen los deberes. Y, por último, antes de irse a dormir, que no los lleven al dormitorio. Pueden seguir usando redes sociales, pero al menos habría que respetar estos cuatro momentos.

P.- El problema es que mediante acciones individuales se corre el riesgo de aislar más todavía a los niños. Es decir, si yo a mi hijo de 12 años le prohíbo tener un móvil hasta que cumpla los 14, pero en su clase es el único que no lo tiene, probablemente le generará más frustración.

R.- Eso era verdad hasta ayer, pero no lo será a partir de mañana.

P.- Explíquese. ¿Quiere decir que ya hay una gran movilización en este sentido?

R.- Es algo que está pasando. En Reino Unido surgió un movimiento el pasado febrero, en Estados Unidos hubo algo muy parecido en marzo o abril. Los padres están muy cabreados. En España ha surgido otro grupo llamado ‘Adolescencia libre de móviles’ [lo pronuncia en español], ¿lo conoce? Es algo que se está moviendo en toda Europa, los padres están preparados para que haya un cambio.

Haidt en una conferencia en 2023.

P.- La sensación es que ahora mismo esos movimientos llegan sólo a una minoría, a una élite de clase alta o de clase media-alta. No parece algo que abarque todos los espectros de la sociedad.

R.- Es correcto, es algo que ha empezado en los sectores más educados. Pero a menudo estos movimientos sociales surgen en estos nichos y después se van expandiendo a todas partes. Por ejemplo, en Estados Unidos la reducción del consumo de tabaco comenzó entre las clases más altas. Además, hay otra buena razón. Los niños de clases más pobres en los países occidentales usan más las pantallas que los ricos, de modo que si liberamos los colegios de móviles beneficiará especialmente a estas clases más desfavorecidas que pasan 6 o 7 horas al día con sus teléfonos.

P.- También es complicado actuar así con nuestros hijos si nosotros, adultos, pasamos el día entero conectados a un ordenador, pendientes de las notificaciones del móvil, del WhatsApp o de un email de trabajo. ¿Dónde tiene que comenzar la revolución?

R.- Empecemos por nosotros mismos. En el sentido de que los adultos deben ser quienes tomen decisiones sobre los niños. Las redes son una trampa diseñada para captar a los niños y no podemos esperar que ellos escapen por sí solos. Hay encuestas que revelan que quienes están en la horquilla más alta de la generación Z, los más mayores, son conscientes de que hay un problema. Muchos dicen: ‘ojalá no existiera Tik Tok’, pero se sienten impotentes para salir de ahí. Así que la única manera es que exista una regulación, que las empresas se hagan responsables de proteger a los niños.

Las familias religiosas tienden a ser algo más felices que las que se educan en ambientes seculares. La religión siempre ha sido un mecanismo protector para la salud mental

P.- En otros libros usted ha hablado de la polarización o del deterioro de las instituciones. Entiendo que todo eso está relacionado con lo que plantea ahora y que el uso desproporcionado de las redes puede traer más radicalización y un debilitamiento mayor de la democracia.

R.- Por supuesto, nos llevará a un mundo mucho peor del que ya tenemos. Ahora mismo no estamos permitiendo que los niños desarrollen habilidades de participación democrática, que entren en contacto con otros grupos y que aprendan a resolver sus problemas. Por tanto, lo que estamos haciendo es construir un mundo en el que será mucho más difícil mantener una sociedad democrática, en una década podemos ver fuertes retrocesos. Y ese es uno de los motivos que me llevan a ser tan vehemente en este sentido.

P.- Hace poco entrevistamos en este periódico a un neurocientífico que ha acuñado el término de “cretinos digitales”. ¿Está de acuerdo con ello?

R.- No sé qué decirle. Lo cierto es que los nativos digitales son maestros en la utilización de estas herramientas, pero mientras que los millennials -que nacieron con el primer internet- aprendieron el lenguaje informático, desarrollaron habilidades tecnológicas y ahora crean empresas en estos sectores, con la generación Z no parece que vaya a pasar eso.

P.- En otros momentos se ha considerado una persona optimista, pese a todo. ¿Lo sigue siendo?

R.- Sí. Bueno, creo que el futuro de la democracia es muy incierto. Pero soy alguien fuertemente optimista en este aspecto, confío en que pueda haber un cambio rápido. Y la razón es que no intento convencer a nadie, todo el mundo lo ve. Lo único que propongo son normas y que los padres y los profesores se involucren en ello.