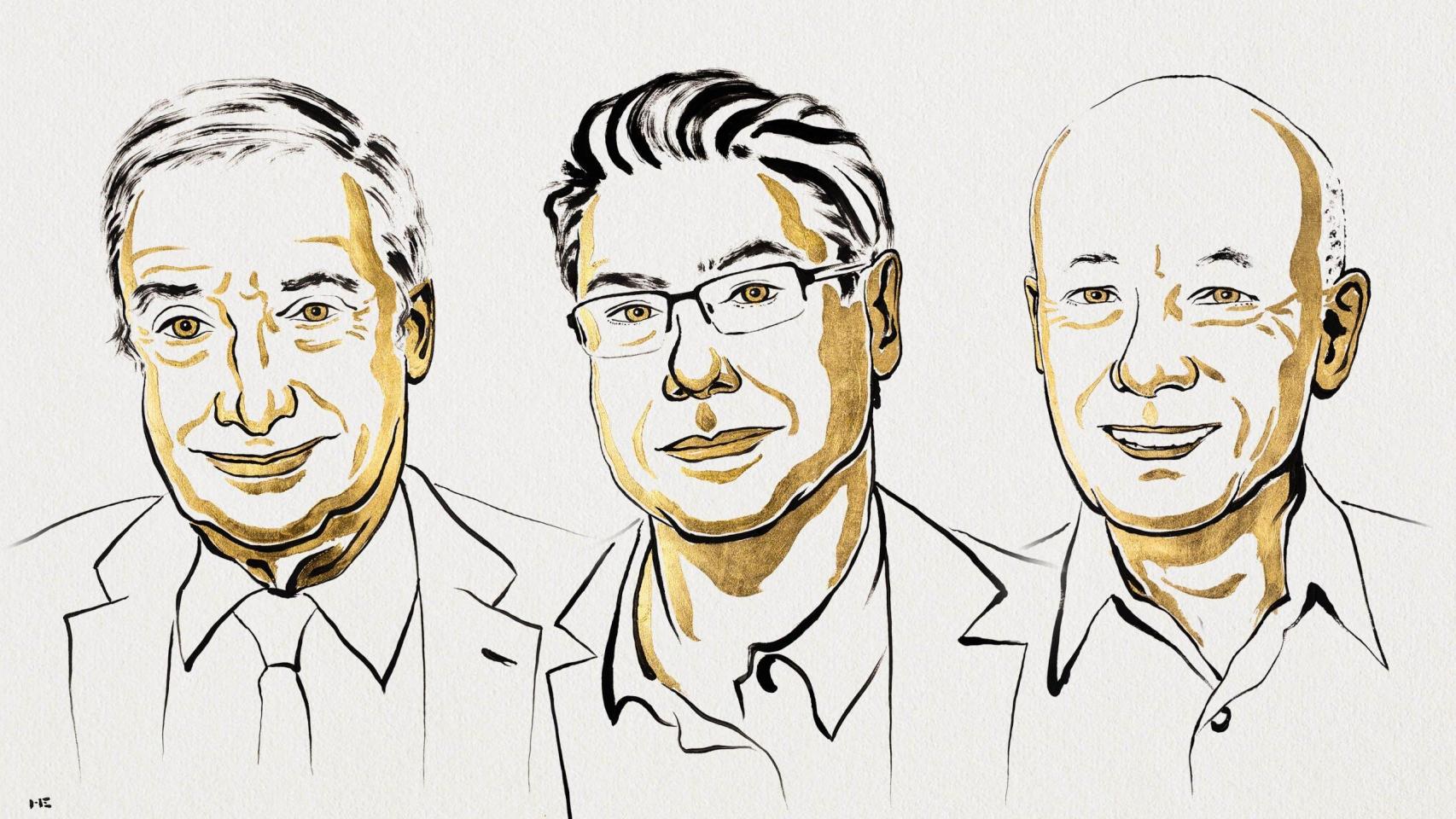

La concesión del Premio Nobel de Economía a los profesores Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt reconoce (al igual que ocurrió en 2024 con los premiados Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson) su defensa de una sociedad abierta, democrática y diversa como condición básica para el progreso humano.

Lo que las obras de los galardonados de este año mantienen es que no es posible la innovación (y menos aún el ritmo al que la sociedad actual innova) si las condiciones sociales sobre las que emerge y se implanta no lo estimulan. La creación destruye el estatus de todo aquello que le antecede y, en consecuencia, sólo es posible que se desarrolle y materialice si la sociedad es democrática y sus reglas reconocen y respetan el derecho a cambiar.

La mejora de las condiciones de vida y el progreso técnico y científico que permiten (aunque la realidad lo desmienta tan despiadadamente en demasiadas ocasiones) son propósitos a los que contribuye el intercambio económico y el consumo. La innovación exige que los que se queden atrás, en su oferta de servicios o de precios, acepten las reglas del juego. Ganar y perder.

Pero no parece suficiente. Lo que les preguntaría a los premios Nobel de este año es: innovación, ¿para qué?

El economista Daron Acemoglu, en la sede de la Fundación BBVA en Madrid.

Claro que la sociedad moderna y contemporánea ha innovado y lo sigue haciendo, cada vez a mayor velocidad. Pero el progreso (y es ahí donde creo que se conecta la concesión del Nobel de Economía de este año con el del 2024) exige que la sociedad sobre la que se aplica esté abierta al cambio, facilite su transmisión y lo universalice.

O lo que es lo mismo, que lo redistribuya.

Es necesario que la plusvalía latente de los procesos innovadores se redistribuya en bienestar social.

Las sociedades refractarias al cambio generan menos bienestar para sus ciudadanos. La innovación como motor económico, como acelerador del progreso, es seguramente una condición necesaria para que haya evolución, pero, como la generación de riqueza, vale de poco si sólo retribuye al capital que la propicia. Si no se redistribuye.

Melinda French, famosa filántropa americana y accionista de referencia en Microsoft, declaraba hace algunos años, en el contexto de la sociedad pospandémica, que "regalar dinero que tu familia nunca necesitará no es un acto especialmente noble", sino una manera de permanecer conectada con el mundo.

La innovación genera riqueza y probablemente sin ella nuestras opciones de bienestar no estarían a nuestro alcance. Si bien es verdad que todas las innovaciones, cuando nos ayudan a despedirnos del pasado y de lo aparentemente ineficiente, exigen que las condiciones para su redistribución social sean reales y ayuden a que impacten en el conjunto de la ciudadanía.

Volviendo a la frase de la filántropa americana, para que la innovación nos impacte es necesario que sus beneficios (en forma de uso, réplica o riqueza de capital) estén al alcance de todos.

"La innovación como motor económico es condición necesaria para el progreso, pero, como la generación de riqueza, vale de poco si no se redistribuye"

Si echamos la vista atrás y pensamos en los últimos grandes progresos tecnológicos de nuestra sociedad, me sigo planteando lo mismo: si el único aliciente de la innovación es su capacidad de ser mercantilizada, la garantía de que impacte sobre el bienestar y los derechos ciudadanos es baja.

Los nuevos Premio Nobel, los profesores Aghion y Howitt, así lo manifiestan: la movilidad social exige que la innovación permita que todos los segmentos se puedan aprovechar de los avances. Nuestra sociedad no garantiza el bienestar, sino que lo vende.

La transferencia de innovación, su impacto en la sociedad, exige que además de estar abierta al cambio y al juego del triunfo y la derrota, la sociedad esté impregnada de comunicación.

Los agentes del cambio (inventores, emprendedores, empresas, centros de investigación, etcétera) tienen en la mercantilización un objetivo en sí mismo: enriquecerse. Pero el enriquecimiento es una consecuencia y no un medio.

En un mundo en el que más del 50 por ciento de la riqueza está en manos del 1 por ciento de la población, es evidente que las consecuencias de la innovación no se han repartido.

La desigualdad amenaza la innovación. Una sociedad que no se beneficie de la innovación para redistribuir el bienestar (la riqueza bruta) que genera de forma equitativa está condenada a destruir el cambio. O, lo que es lo mismo, las condiciones claves de que se produzca: la democracia.

Por eso, si la prosperidad de la sociedad exige estados y sociedades más democráticas, representativas y libres, la innovación como motor del cambio exige que sus beneficios no se concentren en tan pocas manos.

Como sociedad tenemos que evitar lo que el escritor norteamericano Don De Lillo denunciaba en su novela Cero K: "Pensé en los momentos en los que lo utilitario se convierte en totalitarismo". Evitarlo trasciende a las reglas del mercado.

*** Alberte Santos es fundador y CEO de Evercom.