Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en una imagen de archivo. Shutterstock

El SMI y la ley de la gravedad

El establecimiento de un precio mínimo legal que se sitúe por encima del teórico precio de mercado de un bien o servicio es lo que se conoce en economía como “precio mínimo”, una suerte de intervención muy desacertada en el libre mercado.

Se ha demostrado a lo largo de la historia que su establecimiento acaba generando, en el medio y largo plazo, efectos perniciosos en el bien o servicio intervenido.

De manera concreta, termina produciendo: (i) abundancia, dado que al precio de intervención hay más oferentes que demandantes; (ii) incremento de la calidad del bien o servicio, dado que, al no poder competir bajando precio, los productores tenderán a incrementar la calidad para mantener su negocio; (iii) pérdidas irrecuperables en la economía, al producirse más cantidad que la requerida por la sociedad; y (iv) una incorrecta asignación de recursos, al no ser el precio un discriminante.

El gran problema con las intervenciones de precios es que los efectos no se ven de manera inmediata y que, al contrario que los economistas, el público no relaciona los efectos posteriores con estos. Pero en economía toda medida tiene sus retardos y estos

pueden ser dilatados en el tiempo.

El precio mínimo más habitual es el salario mínimo fijado por ley (SMI).

Es un salario que se fija siempre con argumentos basados en el bien común, y que, sin su existencia, el colectivo afectado malviviría. Pero muchas veces es contraproducente, porque lo único que produce es más paro en dichos colectivos, que en definitiva son los más débiles de la sociedad, y, por tanto, aboca a estas personas a trabajar en la economía sumergida. Si no se provocase paro, la solución a la miseria sería clara: “subir los sueldos”.

La teoría económica nos indica que, en un mercado abierto y disputado, el salario vendrá fijado por la productividad marginal del trabajo. Nadie contratará a un trabajador si su salario, más todos los costes aparejados que conlleva, son superiores a los beneficios que le va a producir su contratación. Hasta ese nivel límite todo lo fijará la oferta y la demanda, hasta que se alcance un punto razonable de beneficios para el empresario (empleador) y el trabajador… parece de puro sentido común, ¿no?

Parece que la teoría económica se impone como la ley de la gravedad y el sentido común

Cuando por ley sube el SMI, la duda está en qué momento y para cuánta gente este se sitúa por encima del límite soportable. Hasta ese instante sigue siendo rentable para el empleador, aunque menos que antes de la subida. Este es un nivel difícil de precisar y sólo podemos hacer constataciones a toro pasado, aunque las comparaciones internacionales entre los SMI y los PIB per cápita de los distintos países europeos nos dan una pista clara.

Recientemente se han publicado los datos de afiliación a la Seguridad Social (SS) y de los distintos regímenes que lo componen.

Se habla mucho de la magnífica noticia de los 21 millones de afiliados a la SS en España a cierre de abril, que representan un incremento del 19% desde el año 2017 (sin entrar a discutir la posible distorsión de la cifra por la polémica de los fijos discontinuos, que merecería otro artículo), pero poco se dice de cómo ha afectado la subida del SMI a los sectores de remuneración más baja.

Es interesante seleccionar un “piloto” y ver cómo ha funcionado la teoría después del incremento sustancial del SMI de los últimos años. El colectivo incluido en el Sistema Especial de Empleados de Hogar puede ser uno de los más apropiados dado que, a priori, era de los que más podían sufrir los posibles efectos negativos de la subida del SMI, dada su baja remuneración y que gran parte de los empleadores eran la propia clase media trabajadora del país.

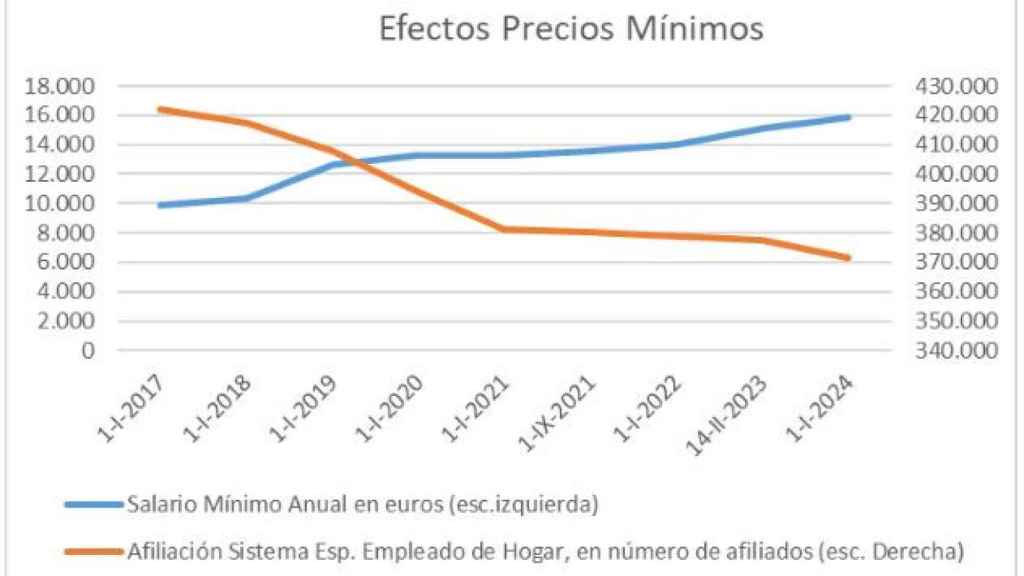

Desde 2017 hasta 2024 el SMI anual ha subido un 60%, pasando el salario anual mínimo de 9.907 euros a 15.876 euros (sin tener en cuenta las aportaciones a la SS) y la afiliación del colectivo identificado ha caído en un 12%, pasando de 422.000 a 371.000 afiliados (los afiliados son relaciones laborales, por tanto, una persona con varios trabajos cuenta varias veces).

El gráfico adjunto vale más que mil palabras y todo indica que la tendencia de afiliación se puede acelerar durante los próximos años dados los retardos existentes en economía.

Efectos Precios Mínimos.

Esta tendencia afecta también a otros colectivos sensibles: agrario (-14,7%), marítimo por cuenta propia (-13,38%)... Todos con caídas significativas a pesar del incremento en la afiliación en otros colectivos, fundamentalmente del Régimen General (+25,83%).

Parece que la teoría económica se impone como la ley de la gravedad y el sentido común. Por desgracia, el empleo podría seguir cayendo en estos sectores, dado que no son lo suficientemente productivos para compensar el SMI, y es posible que busquen “asilo” en la economía sumergida si no tienen la capacidad de reciclar sus

habilidades/conocimientos.

¿Qué creen que es mejor? ¿Qué un porcentaje del colectivo más sensible tenga salarios más altos a consta de un incremento elevado del desempleo del resto de dicho colectivo o haber dejado que el mercado hubiese continuado fijando el precio de dicho colectivo, lo que hubiese implicado mucho más empleo y salarios más reducidos?

No sabemos qué habría pasado sin este incremento del SMI, pero si suponemos que, en el caso de no haberse producido, la afiliación del colectivo podría haberse incrementado a la par del Régimen General o que el porcentaje de afiliación del colectivo sobre la totalidad fuese el mismo que al inicio del período de estudio, hablaríamos, en el periodo analizado, de 371.000 afiliados que han mejorado sustancialmente su nivel de vida vs 135.000 desempleados del colectivo, siendo probable que esta última cifra, estimada, vaya incrementándose a lo largo de los próximos años.

¿Dónde están estos trabajadores?, ¿inactivos?, ¿en la economía sumergida?, ¿empleados en otro sector?, esa es la duda…

Reflexionen y respóndanse ustedes mismos… la respuesta no es tan clara.

*** Pedro Mas Ciordia es consejero delegado de Santander Private Banking Gestión.