Ganadores de las XIX Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia de la Fund. Ramón Areces.

Investigación

Células solares de grafeno e inteligencia artificial para enfermedades, entre los proyectos de la Fundación Areces

La Fundación entrega ayudas de más de 5 milllones para proyectos científicos de salud y nuevos materiales

9 abril, 2019 07:00La ciencia española no tiene nada que envidiar en talento, capacidad innovadora ni conocimientos a la de ningún lugar del mundo. Carece, sin embargo, de la financiación que le corresponde por su calidad, dolencia que además se ha acrecentado tras la reciente crisis económica.

Precisamente por ello resultan tan relevantes programas como las Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia de la Fundación Ramón Areces, que van ya por su XIX edición. En total, esta institución ha adjudicado más de 5,1millones de euros a 42 nuevos proyectos para investigar enfermedades poco frecuentes, cáncer, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), esclerosis múltiple (EM), sepsis, seguridad alimentaria, nuevos materiales y energía renovable.

Los proyectos, en los que trabajarán 269 investigadores españoles durante los próximos tres años, han sido elegidos entre más de 600 iniciativas candidatas de todo el país. Una labor realmente difícil de selección que ha dejado algunos ganadores de extraordinario valor y con los que hemos podido hablar en INNOVADORES para profundizar en su trabajo, metas y aspiraciones tras recibir este impulso económico imprescindible.

Célula solar de grafeno

La investigadora Elisa Antolín Fernández, de la Universidad Politécnica de Madrid, nos explica que "la sociedad necesita con urgencia tecnologías y soluciones que permitan implementar un nuevo sistema energético y una economía más limpia". En esa línea, ella está trabajando en células solares de grafeno de portadores calientes, "más eficientes, baratas, y con menor huella de carbono que las que se comercializan en la actualidad", lo cual no es fácil porque, como admite, «la tecnología actual ya es excelente».

El funcionamiento de los sistemas que plantea Antolín pasa por una célula solar se basa en que los electrones de un materialsemiconductor (grafeno, en este caso) absorben la energía de los fotones del sol y la entregan a un circuito externo, sin que los electrones colisionen con los átomos que forman la red cristalina del semiconductor, perdiendo así su eficiencia. "Desde los años 80 se sabe que si dispusiéramos de un material en el que los electrones se mantuvieran calientes e implementáramos contactos adecuados para extraerlos en ese estado, el límite teórico de eficiencia subiría al 85%", defiende.

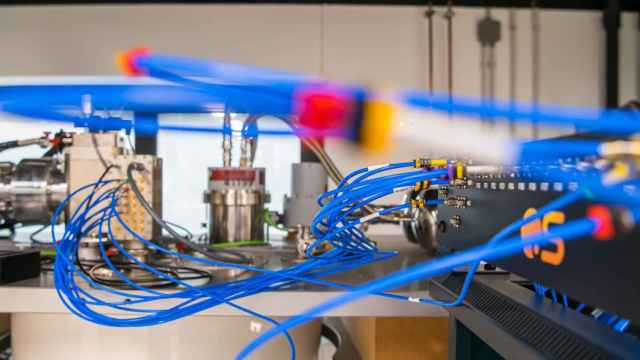

Composites para pilas

Siguiendo con los proyectos ligados a la energía y la lucha contra el calentamiento global hemos de hablar del trabajo de Patricia Horcajada, jefa de la Unidad de Materiales Porosos Avanzados en el IMDEA Instituto de Energía. Esta investigadora, que se inició en el desarrollo de nuevos materiales para la reparación y sustitución de tejidos óseos, ahora está inmersa en una carrera contrarreloj para crear materiales originales que puedan generar energía de forma limpia utilizando la tecnología basada en pilas de combustible, "básicamente, conversión de hidrógeno en electricidad, generando tan solo agua como residuo", según explica a INNOVADORES.

Así pues, Horcajada está investigando materiales compuestos que permitirían realizar esta función, alcanzando conductividades protónicas notables, incluso superiores a las del polímero normalmente utilizado, el Nafion. Un camino en el que está integrando no solo la ciencia de materiales, sino también la química y la ingeniería, con el objetivo final de incorporar estos materiales como electrolitos en diversas matrices poliméricas, desarrollando pilas de combustible H2/O2.

IA para enfermedades

Otro de los proyectos escogidos por la Fundación Ramón Areces en esta convocatoria de ayudas comprende el uso de la inteligencia artificial para mejorar la atención primaria que se presta en el sistema de salud mediante la inteligencia artificial. Comandado por Pablo Lapunzina, del Hospital Universitario La Paz, la iniciativa consiste en este caso en recoger los signos, síntomas y hallazgos de cada una de las más de 20.000 enfermedades humanas y los efectos adversos de los más de 12.000 medicamentos y compuestos farmacéuticos para tratamientos humanos, integrarlos en una base de datos de libre acceso, priorizarlos por edad de aparición y por frecuencia para ser utilizados como ayuda diagnóstica en cualquier acto médico

Medicina de sistemas

Como decíamos, el segmento médico es el que más fondos recibirá de estas ayudas. Y así se entiende también la iniciativa de Juan Antonio García Ranea, profesor titular del departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad de Málaga, quien quiere aplicar la medicina de sistemas a identificación de nuevas dianas terapéuticas en enfermedades raras de base genética.

"La obtención de datos clínicos ha estado bastante limitada por el coste y las capacidades técnicas de cada época, hasta que a finales de los 90, con la irrupción de tecnologías big data y de tecnologías ómicas en biología molecular, se ha producido una revolución histórica en la capacidad de obtener, procesar e interrelacionar cantidades inmensas de datos biomédicos procedentes de miles y hasta millones de individuos", detalla el investigador. Una oportunidad que quiere aprovechar para estudiar las enfermedades raras de origen genético y su tratamiento.

Metástasis cerebral

La metástasis es una de las causas mas comunes de muertes asociadas al cáncer. Para luchar contra este fenómeno, Manuel Valiente (CNIO) propone emplear la medicina personalizada, con astrocitos reactivos como diana terapéutica, para luchar contra la metástasis cerebral, "base para aplicar un tratamiento personalizado dirigido hacia mecanismos de supervivencia específicos".

El reloj de las plantas

¿Puede el reloj circadiano influir en el crecimiento de las plantas? Y si es así, ¿cómo podemos hacer que sea más eficiente y mejore la productividad de los cultivos? Eso es precisamente lo que estudia Paloma Mas Martínez, Centro de Regulación AgriGenómica (CRAG). "Se trata de un mecanismo celular muy complicado que es capaz de controlar la mayoría de las funciones fisiológicas y metabólicas de la planta. En nuestros estudios planteamos cambiar ligeramente el ritmo biológico de la planta para conseguir que sea más resistente a las condiciones de sequía", explica a este medio.

En concreto, la científica se ha propuesto manipular la función de reloj circadiano para obtener plantas de tomate resistentes a la sequía, para lo que empleará herramientas biotecnológicas de edición genómica (CRISPR-Cas9) y desarrollará estrategias no transgénicas lo que facilitará su posterior aplicación en ensayos de campo.

+ Ciencia

En la entrega de las Ayudas a las Ciencias de la Vida y la Materia, celebrada esta semana en Madrid, intervinieron el Presidente de la Fundación Ramón Areces, Florencio Lasaga, la Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, Ángeles Heras Caballero y Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces.